编者按:时间是最真实的故事讲述者。1965年至2025年,西藏自治区走过了一条不凡的来时路。从百废待兴、万业待举到事业发达、文化昌盛;从与天相接天堑难攀,到“三网”通达的现代化城市乡村,变化得益于党和国家的各项政策,发生在城市的大街小巷,发生在乡村的田间阡陌,发生在人们的脑中、心里、脸上。真实最有力量。请跟随我们的笔触认识西藏,听珠穆朗玛脚下的变迁故事,听雅鲁藏布沉吟的时空变换,听老百姓心里由涩变甜的记忆。

中华民族是中华大地各类人群浸润数千年中华文明 ,经历长期交往交流交融,在共同缔造统一多民族国家历史进程中形成的、具有中华民族共同体认同的人们的共同体。 党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央坚持守正创新,不断推进马克思主义民族理论中国化时代化,鲜明提出把铸牢中华民族共同体意识作为新时代党的民族工作主线、民族地区各项工作的主线,形成习近平总书记关于加强和改进民族工作的重要思想。

主线既定,各项工作方向更明晰,各条战线干劲更饱满,铸牢中华民族共同意识工作在西藏落地生根。

场景一:全国海拔最高县西藏双湖县生态搬迁

2022年7月12日,一辆辆大货车开进海拔近5000米的双湖县多玛乡仲鲁玛村。人们互帮互助,收拾行囊,搬运家具,载着对家乡的怀恋和对新家的憧憬,随着大货车驶向约700公里外的山南市贡嘎县森布日村,这里海拔相对较低,在3600米左右。这是在2019年首批北部3个乡镇高海拔生态搬迁的基础上,双湖县的第二批高海拔牧民生态搬迁,此次南部4个乡镇的牧民告别苦寒高远的藏北,前往新家。

资料图:搬迁前的双湖特别区多玛乡旧貌,唐召明2009年摄。2022年,多玛乡开始搬迁至雅鲁藏布江北岸的森布日安置点

易地搬迁,是西藏实施精准扶贫的重要举措之一。搬迁的原因很多,为健康、为生态、为固边……总的说来,是为了更舒适更好地生活。

铸牢中华民族共同体意识,就要全面推进经济社会高质量发展。国家主席习近平向“2023·中国西藏发展论坛”致贺信时指出,人民幸福是最大的人权,发展是实现人民幸福的关键。西藏自治区成立60年来,全区生产总值达到第一个千亿用了50年,第二个千亿仅用了6年;世界屋脊不再是孤岛,逐步建立起了涵盖公路、铁路、航空的综合交通网络;脱贫攻坚战取得全面胜利,西藏彻底摆脱了千年来的绝对贫困问题。辉煌的历史性成就,为铸牢中华民族共同体意识构建了坚实的物质基础。

场景二:一场有关“时空”的报告会

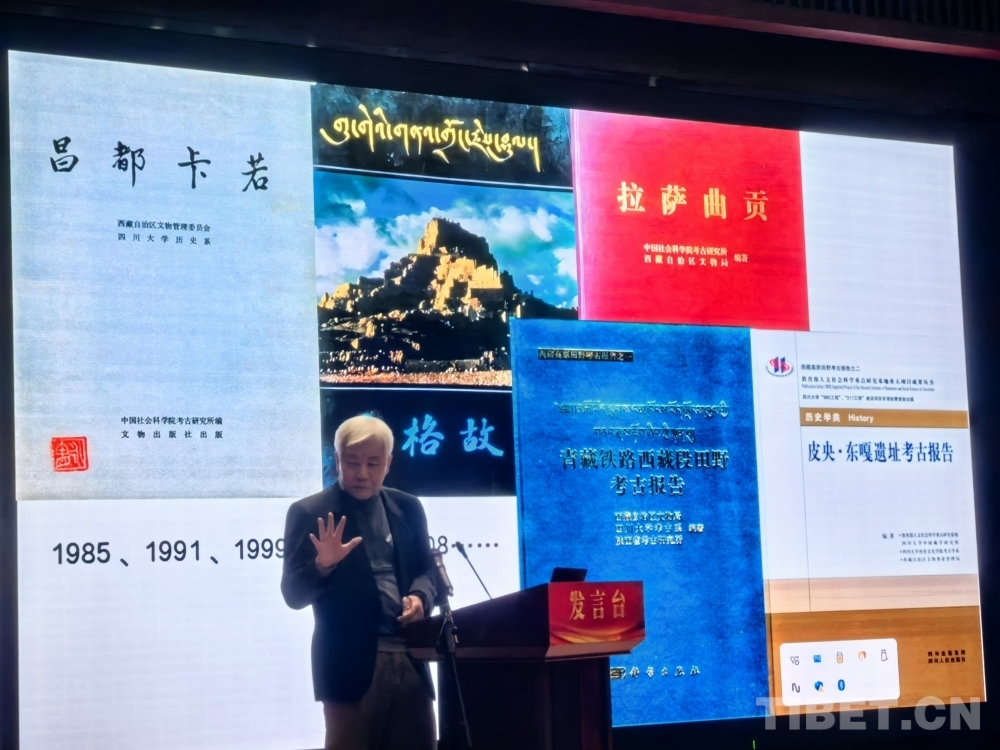

2025年4月29日,一场有关“时空”的报告会——西藏2024年考古工作公众分享会在西藏博物馆召开。现场,座无虚席。走上演讲台的考古学者们,用一张张充满现场感的发掘图片,一件件布满岁月痕迹的新出土文物,讲述着青藏高原从远古走来的故事。尚嘎岗遗址、秀玛洞穴以及噶尼遗址等“考古中国”重大项目揭示了早期人类如何探索和适应青藏高原的过程和高原人群与周边地区的交往交流情况,生动展现了西藏作为中华民族多元一体格局中不可或缺的重要组成部分的历史地位。

2025年4月29日,西藏大学、西藏民族大学外聘教授李永宪在西藏自治区文物保护研究所举办的“庆祝西藏自治区成立六十周年学术汇报暨2024年度业务工作公众分享会”上发表演讲 摄影:王淑

历史长河中,西藏作为中华民族一部分,与其他地区的共生共存是延续的、渐进的、长期存在的。2024年,西藏考古工作取得的突破性成果中,曲贡遗址以及卡若、拉颇等遗址的陶器谱系研究,揭示了西藏东部与横断山区、中部的文化交融线索。近年来,西藏考古出土众多文物,如柞蚕丝、桑蚕丝、王侯织锦、茶叶、围棋子、蓝绿地黄色联珠团花斜纹经锦纺织品和龟趺碑座等,有力证明了西藏与中原地区一直保持着密切的文化交流和物品互通,为中华民族多元一体化格局提供了坚实的实物证据,打破了以往人们认为西藏地理空间封闭的观念。“比方说我们发现了从黄河流域过来的粟种作物,相似的动物驯化方式以及居住的建筑风格,还有陶器的纹样等,让人们看到了西藏与周边地区交流互动、尤其是跟黄河流域关系密切的一种史前文化特点。”教育部援藏“银龄教师”计划西藏民族大学李永宪教授认为,近年来西藏考古工作使人们对青藏高原有人类以来的历史文化和祖国其他地区的关联关系有了新的概念和认识。

铸牢中华民族共同体意识,就是要构筑中华民族共有的精神家园。对此,西藏一直在行动。除加强考古工作,从根源上追溯源头、摸清根脉外,还建设了中华文化主题公园等一批视觉形象工程、举办首届铸牢中华民族共同体意识论坛,并全面推广普及国家通用语言文字,深入实施中华优秀传统文化传承发展、文化“润边”、新时代西藏文艺创作质量提升等工程,广泛宣传西藏历史文化和各民族自古以来交往交流交融的历史事实中蕴含的共有精神和价值取向。

场景三:“石榴籽”红色驿站里的温暖对话

“请问咱们这里有氧气吗”一名操着陕西口音的游客走进位于日喀则市拉孜县锡钦乡,318国道旁,一座“石榴籽”红色驿站服务区内问询道。

“怎么了,不舒服吗,跟我来”。当天值班的锡钦乡副乡长徐文琼带这名游客去吸氧休息。

这是日喀则在318、219等国道、省道沿线打造的43个“石榴籽”红色驿站中,每天都会反复上演的情景。西藏的大美山水吸引着来自全国甚至全世界各地的自驾游客,这些红色驿站24小时向过往游客免费开放,提供多种便捷贴心服务,鼓励村里的“两委”成员和党员志愿者与游客沟通交流,在说一句温暖问候、解一个燃眉之急的细节中,让铸牢中华民族共同体意识落地。

位于日喀则萨迦县吉定村的“石榴籽”红色驿站。图片来自“萨迦县发布”

铸牢中华民族共同体意识,也要做好城市民族工作。城市是各民族群众彼此接触、共同生活、融合发展的重要载体和场域,也是承载人们价值共鸣的情感容器。随着西藏城镇化的发展和民族交往交流交融的深入,不断探索在城市多场景下做好民族工作也成为西藏各地区做好铸牢中华民族共同体意识工作的重要任务。在拉萨日喀则等高原城市,提升城市温度,促进各族群众融合发展,积极构建“互嵌式”的社会结构和社区环境,成为构建情感认同和精神共鸣的重要方式,“石榴籽”红色驿站正是基于这种理念而建。

铸牢中华民族共同体意识这个“纲”,正在西藏的各方面工作实践中见到实效。

2025年3月1日,《西藏自治区民族团结进步模范区创建条例》修订后正式施行,完善了民族领域法律法规,为党的民族理论和实践发展成果提供了法治保障;

每年9月,西藏开展“民族团结宣传月”,强化宣传教育,让民族团结进步深入人心,让“铸牢中华民族共同体意识”在群众心中具体化、生动化;

西藏打造“高原红石榴”等少数民族参观团品牌,推送少数民族参观团赴区外学习考察交流,使民族交往交流交融场景更丰富、体验更加真切,等等。

铸牢中华民族共同体意识在西藏从不是一句口号,而是真真切切的实事和细节。(中国西藏网 文/赵钊)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。