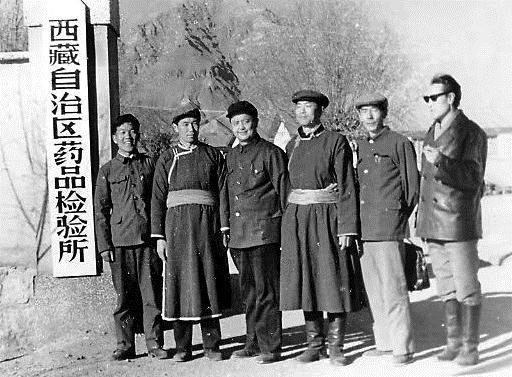

1978年检验所工作人员合影。(由自治区食品药品检验研究院供图)

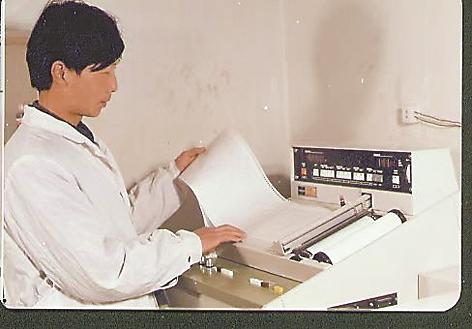

1989年检验人员操作第一台大型精密仪器红外分光光度计。(由自治区食品药品检验研究院供图)

近日,区食药检院工作人员在进行数据检测记录。记者 董国峰 摄

“同志们,最新一批药材检验样品送过来了,大家辛苦一下,尽快完成检验并将检验报告上传系统。”自治区食品药品检验研究院(以下简称“区食药检院”)药品检验技术室副主任巴桑卓嘎说。

此时,她身着全套防护装备,穿梭在实验室数十台设备之间,仪器运行声、键盘敲击声不绝于耳。

然而,1975年3月25日,自治区药品检验所(区食药检院前身)成立时,只有几间简陋的平房,屈指可数的仪器,加上几个从各地调来的年轻人;人员防护仅配备简易的棉纱布口罩,甚至连防护手套都还未普及——这些,就是当时的全部家当。

“为了充实素材库,当时,同志们冒着极寒天气,骑马深入海拔5000米的无人区采集藏药材标本,然后带回实验室研究。”该院党委书记、副院长张月娥凝视着一张泛黄的老照片回忆道。照片中,第一代检验人员身穿白大褂,借助微弱的灯光,正在观察显微镜下的药材切片。

上世纪70年代的雪域高原,物资匮乏,食品药品检验领域更是一片空白,标准缺失,实验试剂要向上级部门协调,科研人员对高原环境下药品特殊规律的认知也严重滞后。第一代检验人员就这样靠着近乎“笨拙”的坚守,硬是在高原点燃了检验科研的星星之火。

张月娥介绍:“为适应更为复杂的检测需求,2005年、2015年,我们两次引进自动化检测设备,极大提高了检测效率和精度。”

随着设备的升级,检测样本量也从最初不足百份,跃升至如今年均3000余批次;院里各领域检测设备总计916台,彻底告别了检测设备谁先到谁先做的局面。

“院里的检验人员素质也在逐渐提升,如今,本科及以上人数74人,占90.24%,其中硕士研究生13人(含在读2人)、博士研究生2人(含在读1人)。”区食药检院质量控制办公室主任谢平说。

从实验原始记录手绘图画到电脑呈现,从人工全程操作到机械自动化,从厚厚的笔记数据到信息化管理系统,从最初的中、大专毕业生到现在本、硕、博毕业生,西藏食药检事业迎来了质的改变。

“高原环境藏药材资源开发、高原特色食品研发、高原特色化妆品原料开发等项目的研究助力高原特色进一步向高原经济转化。”张月娥目光坚定地说,“国家对口援藏政策的持续深化、国内顶尖食药监机构的技术支持,为我们的工作注入强大动力。我们将严格按照‘科学、公正、严谨、高效’的工作方针,守护好人民群众的生命健康安全。”

暮色渐沉,区食药检院大楼灯火通明,宛如点缀在雪域高原上的一颗明珠,安静却执着地闪烁着科学之光。半个世纪的守望,五十载的攀登,这座矗立在离天空最近的科研堡垒,将继续以科学为梯,在守护高原生命健康的道路上,向着更高的海拔无畏前行。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。