考古,既是追溯人类历史、揭示社会结构和文化特征的重要学科,也是向时空探索,描摹先人足迹,寻找文明来路的旅程。

20世纪50年代,中国学者开启西藏考古事业。中科院地质研究所赵宗溥教授等人在那曲以北发现4处石器地点并采集到若干标本,标志着西藏考古工作的正式展开。时至今日,西藏考古已历经70载,考古成果不断涌现,为揭秘青藏高原文明进程提供了鲜活的素材。近日,西藏23个考古及文物保护项目的进展和成果向公众分享,大量遗址遗迹及文物实证展现了青藏高原古人类演进的历程。

“从考古发现的重要性来说,第一就是对‘人类何时踏上高原开始定居’这一议题有了新的发现”

图为李永宪教授讲述西藏近年来考古工作成就 摄影:王淑

西藏大学柔性引进教授、教育部援藏“银龄教师”计划西藏民族大学李永宪教授详细介绍了近期西藏考古工作重要成果:“以前最早的说法是,西藏有人类定居大概是2000年的历史,但最后一锤定音的结论一直迟迟没有到来。近年来,考古成果层出不穷,随着青藏高原东部、东南部,即四川甘孜及西藏腹心地带色林错、尼阿底遗址,以及西部种种遗址的发现,我们现在可以毫不夸张地讲,10万年以前人类已经踏上青藏高原,而且在不同的地方有了不同的生活方式。这一成果是在古气候学、古地理学地质学、古生物学、古环境学等一系列自然科学分支领域支撑下取得的多学科交叉的综合性科研成果,它不仅仅是考古学的成绩,也可以说是整个科学界在青藏高原的成绩,所以我觉得这是近10年甚至近20年来中国西藏考古发现的一个亮点。”

“西藏考古工作的第二个亮点是使人们对青藏高原有人类以来的历史文化和祖国其他地区的关联关系有了新的概念和认识”

“这种认识即是,可以通过考古实物来链接中华文明以及中国古代多民族多文化多元一体格局的形成过程。这些实物非常形象地为这一过程提供参考,向公众提供了新的视角。”

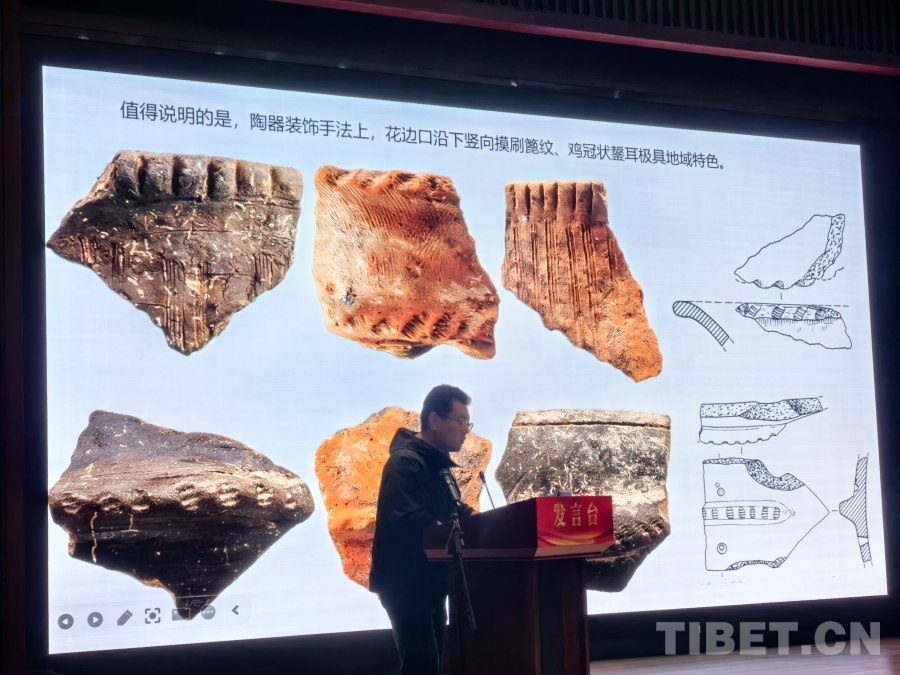

李永宪教授举例说:“比方说我们发现了从黄河流域过来的粟种作物,相似的动物驯化方式以及居住的建筑风格,还有陶器的纹样等,让人们看到了西藏与周边地区交流互动,尤其是跟黄河流域关系密切的一种史前文化特点。”

图为4月29日至30日西藏自治区文物保护研究所举办的2024年度业务工作公众分享会上,与会学者介绍在西藏的考古发现 摄影:王淑

“另一项值得关注的成果是考古发现证明了西藏史前文化的开放性和丰富性”

“以前,我们普遍认为,在佛教传入西藏、吐蕃建立地方政权以后才出现文化繁荣期。但是最新考古成果不仅仅延长了西藏古代历史的轴线,也‘活化了历史的场景’。比如高海拔4000米以上的湖泊怎样为当时4000年以前的古人提供完整的生活资源?藏东峡谷河谷地带以种植小米为主的横断山生态环境如何为高原东部的人提供生存基础?在西藏西部和北部发现的洞穴遗址又告诉人们如何利用穴居的方式保持自己的生存等。”李永宪教授认为,从大致距今5、6000千年一直延续至距今3000年甚至是2500年的史前文化是丰富多样的,当时的高原内部有很多不同的生存形态,这些西藏史前生存遗迹的考古发现,弥补了文字文献在这个方面的空缺。

考古成果的不断涌现,离不开一代代考古人的执着与热爱。李永宪教授告诉记者,西藏考古工作不仅有西藏自治区本地的科考队伍,也集中了全国众多一流科研院和高校的科研人员。这一点在某种程度上来讲,代表了中国考古学现代化的一个特征,即“多单位多学科在一个地区对于历史文化进行有力深耕”。这次西藏自治区文物保护研究所组织发布的23项考古成果集中了众多考古人的辛勤与智慧,实质上是“让文物活起来”的一项基础性工作,是一场很成功的考古学成果社会化、公众化的活动。

“青藏高原如今的考古工作水平与全国是同步的,所以我觉得,把考古作为西藏自治区成立60周年工作的一个亮点甚至是一张名片,是一点都不为过的。”李永宪教授总结。(中国西藏网 记者/王淑 赵钊)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。