中国西藏网讯 当古老的皮影在幕布前投射出灵动的影子,当发挥想象力捏出“Q版孔夫子”的形象,当稚嫩的双手穿绳引线将散落的竹片编联成册,孩子们的山东研学之旅亦是收获满满。近日,在走进寻常百姓家(北京)文化传媒有限公司的独家赞助下,西藏阿里噶尔县孔繁森小学的20名师生走进中华文化手工课堂,体会非遗魅力,感悟中华文脉。

图为孩子们在幕布前体验皮影戏演出过程 摄影:刘莉

光影之间,“武松打虎”跃然幕布上

漆黑的观影室内,孩子们正目不转睛地盯着面前一块发光的幕布。在皮影非遗课堂,这里正在上演《水浒传》经典篇目——武松打虎的故事。锣鼓铿锵,皮影翻飞,伴随画外音里一名说书人的讲解,只见途经景阳冈的“武松”在拳脚之下,与一只“白额大虫”缠斗几回合,最终将其打死,为当地老百姓除去一害。彩色影偶的灵动与音乐配和,让故事情节显得活灵活现、轻松易懂。随后,孩子们在老师的引导下,亲手体验制作一只“皮影老虎”:先用剪刀把模板上老虎的头、躯干、四肢等各个部位剪下来,再以钉子将部位拼接、固定在手持竹签上,一只四肢灵活的“皮影老虎”便制作完成!采访中,孩子们纷纷表示这是第一次体验亲手制作皮影,也感受到了世界级非物质文化遗产皮影戏的艺术魅力。

图为孩子们兴奋地展示自己的皮影作品 摄影:刘莉

图为孩子们兴奋地展示自己的皮影作品 摄影:刘莉

竹简成册,一部《论语》生生不息

“子曰:‘学而不思则罔,思而不学则殆。’‘见贤思齐焉,见不贤而内自省也。’‘知者不惑,仁者不忧,勇者不惧。’……”竹简手工课堂上,孩子们将打磨光滑的刻字竹片用牛筋线仔细编连成册。“同学们要记住,绳子折叠后要保持长度一致,位于竹简上方的绳子向上穿孔,下面的绳子向下穿孔而过,这样能保证竹片紧密相连,即‘上上下下’原则。”在老师悉心的指导与帮助下,孩子们稚嫩的双手上下翻飞,很快便将散落的竹简按照刻字排列整齐,并编织成册。来自阿里噶尔县昆莎乡的巴桑卓玛说道:“编竹简需要绳子不断交织,与藏族的纺织工艺有些相似。通过这次手工,我感受到了古人的智慧与中国传统文化的神奇奥秘。”正是像竹简、纸张一样的文化载体,才让先贤哲人的深邃智慧以文字的形式流传至今,被千年后的人们传承诵读。

图为一卷编织完毕的竹简 摄影:刘莉

图为一卷编织完毕的竹简 摄影:刘莉

揉捏转化,“Q版孔夫子”展现面塑魅力

最充满欢声笑语的环节是体验面塑,红、黑、白、粉四色面团被整齐摆放在孩子们面前,今天他们要亲手捏一个“卡通版孔子”。只见在老师的悉心教导下,这群心灵手巧的孩子们取出大小不一的各色面团,揉捏推拉,一个个身体部位被逐一制作出来,并依次拼贴到一起。于是,一个个戴着儒冠、笑容可掬的“Q版孔夫子”形象便制作出来。孩子们看着自己的作品十分自豪,并表示要“把自己创作的作品带回阿里,亲手送给自己的好朋友。”寓教于乐中,文化自信在孩子们心中生根发芽,并以友谊的方式交流传递给更多的人。

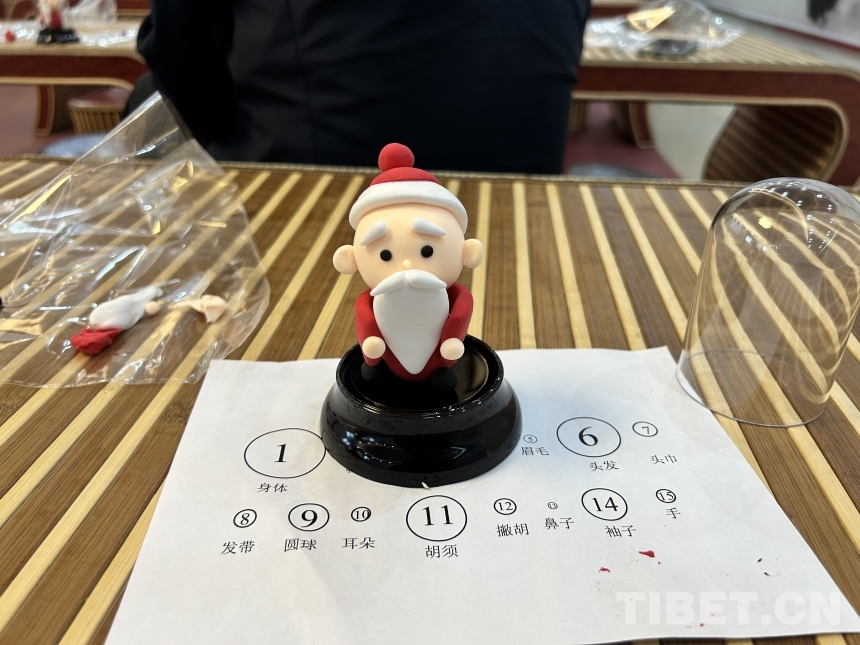

图为按照纸张提示,制作完成的“Q版孔夫子”面塑形象 摄影:李一凡

充满趣味的手工课堂上,师生间的互动让静态的文化“活”起来。孩子们手中诞生出独一无二的作品,心中探寻中华优秀传统文化的种子也悄然生根。(中国西藏网 记者/李一凡 边子捷 刘莉)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。