2025年5月21日,我第一次走进位于西藏林芝市巴宜区更章门巴民族乡的西藏火柴厂旧址。斑驳的砖墙爬满青苔,屋顶的残洞漏下疏落日光,墙面上褪色的标语依稀可辨。一阵微风掠过破败的厂房,卷起几片枯叶,掀开了一段尘封的高原工业记忆。

图为西藏火柴厂旧址

荒原创业:建设热潮中的工业萌芽

脚下凹凸不平的地面,曾是20世纪60年代,大批进藏干部、工人、技术人员跨越万水千山,和西藏各族同胞携手开拓轻工业版图的起点。1965年,依托更章林场的基础,西藏森林工业公司正式成立,下属易贡林场、更章林场、造纸厂、火柴厂等8个单位——而火柴厂的诞生,源于高原对“自主生火”的迫切渴望。

为了让西藏拥有自己的火柴生产线,1965年9月至1966年7月,西藏森林工业公司选派李明勋带领20人远赴南通、上海、苏州的老牌火柴厂,学习火柴制作。1966年2月,轻工业部上海轻工业设计院完成了火柴厂的整体设计:厂区建筑面积2030平方米,设计年产能2万件,生产1.8×1.8×48毫米的长柄火柴。同年9月,50位从工布江达、尼木招来的合同工背着行囊进厂报到,与此同时,从上海、成都、合川火柴厂抽调的领导干部、技术师傅奔赴更章。

缺少先进的施工机械,大家就靠双手搬砖运料,遇到技术难题,职工围坐在一起讨论。凭着这股“缺氧不缺精神”的劲头,西藏森林工业公司火柴厂顺利投产。1967年1月,西藏历史上第一批本土生产的火柴出厂,火柴头映红了工人们的笑脸。这一年,工厂生产火柴2840件,供应西藏市场。不到一年时间,从设计、施工到安装、投产,每一步都凝结着各族建设者的汗水,更离不开全国范围内设备、原材料、技术人员的火速支援——这束“工业星火”,是全国支援西藏的生动见证。

图为火柴晾晒

辉煌岁月:雪域高原上的产业荣光

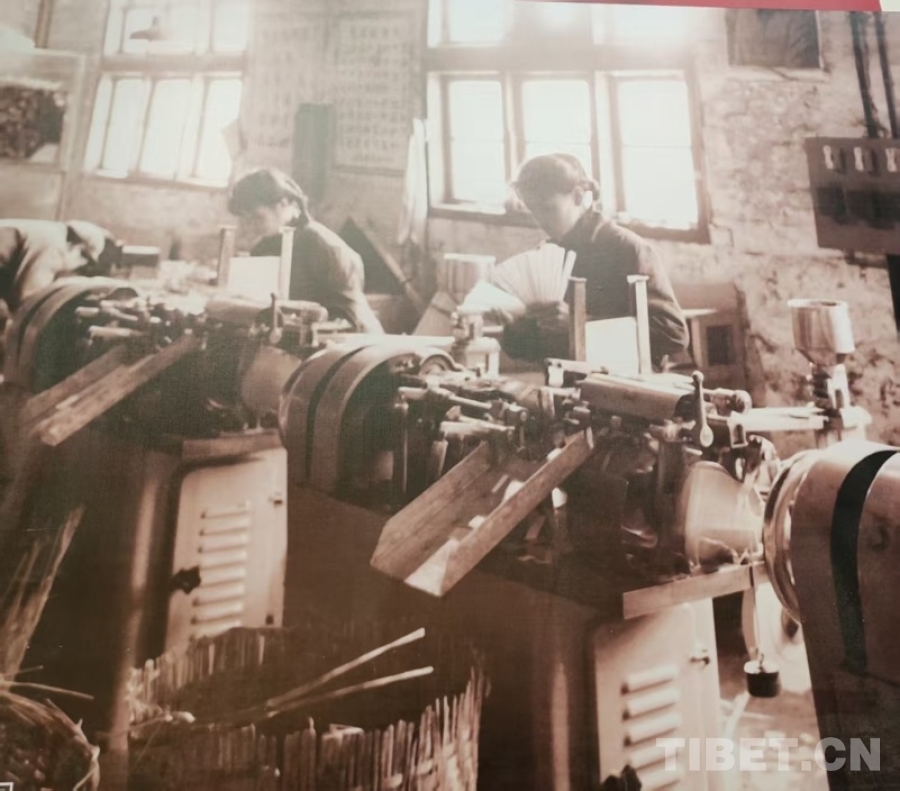

图为西藏火柴厂生产车间

为了跟上发展步伐,1977年,新厂在原厂址附近破土动工。1979年竣工、1980年试产、1981年正式投产,新厂生产建筑面积达5047平方米,生活建筑5071平方米,不仅更新了配套生产设备,还通了自来水,职工礼堂、食堂、澡堂、托儿所、理发室、医务室一应俱全,厂区周边陆续有了商店、学校、邮局代办点、银行代办点等,职工们再也不用为买块肥皂跑几十里路,孩子们能在厂区读书,老人们有地方看病——曾经的荒原,渐渐变成了充满烟火气的“工业小镇”。

新厂的产品规格由原来的48毫米长梗火柴,改为生产48毫米和38毫米两种规格,设计生产能力4—5万件,人员编制298人。1983年,工厂创下历史最高产量35030件。从20世纪60年代建厂,火柴厂先后红火了近20年,与拉萨皮革厂、拉萨水泥厂、西藏林芝毛纺厂并肩,被誉为西藏工业的“四朵金花”,生产的产品,点亮了高原的万家灯火,也撑起了西藏工业的早期脊梁。

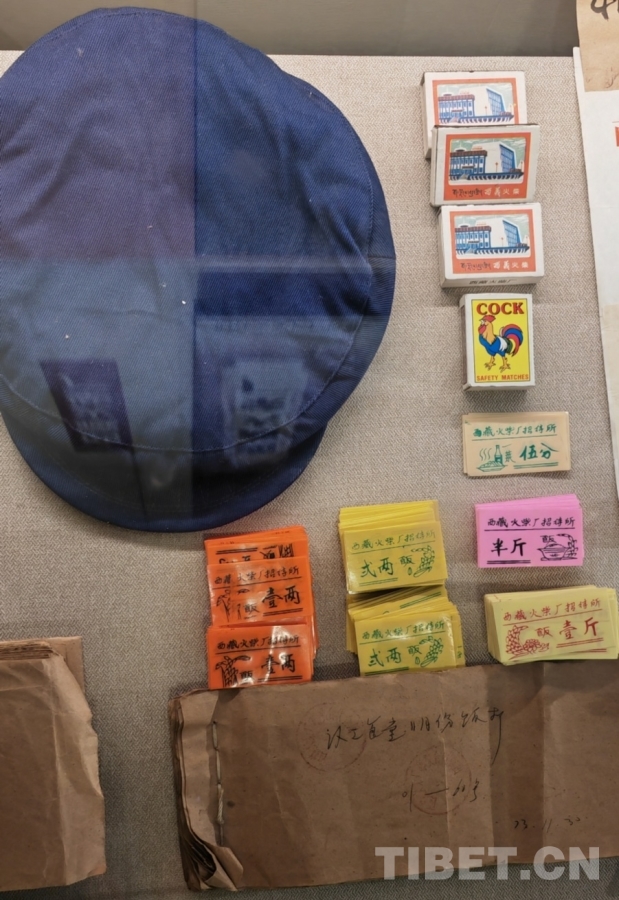

图为西藏火柴厂火柴盒、餐票等

转型挣扎:时代变革中的艰难跋涉

党的十一届三中全会后,中国经济逐步转向市场化,西藏火柴厂的职工们也曾凭着“连轴加班”的热情追赶浪潮——车间里机器轰鸣,职工们夜以继日,想靠产量稳住市场。可时代的浪潮来得太快:1985年,统购包销政策取消,工厂必须独立经营、自产自销、自负盈亏;更严峻的是,打火机开始涌入市场,小巧便携的打火机,渐渐取代了火柴,全国火柴行业迎来“寒冬”,西藏火柴厂的经营愈发艰难。

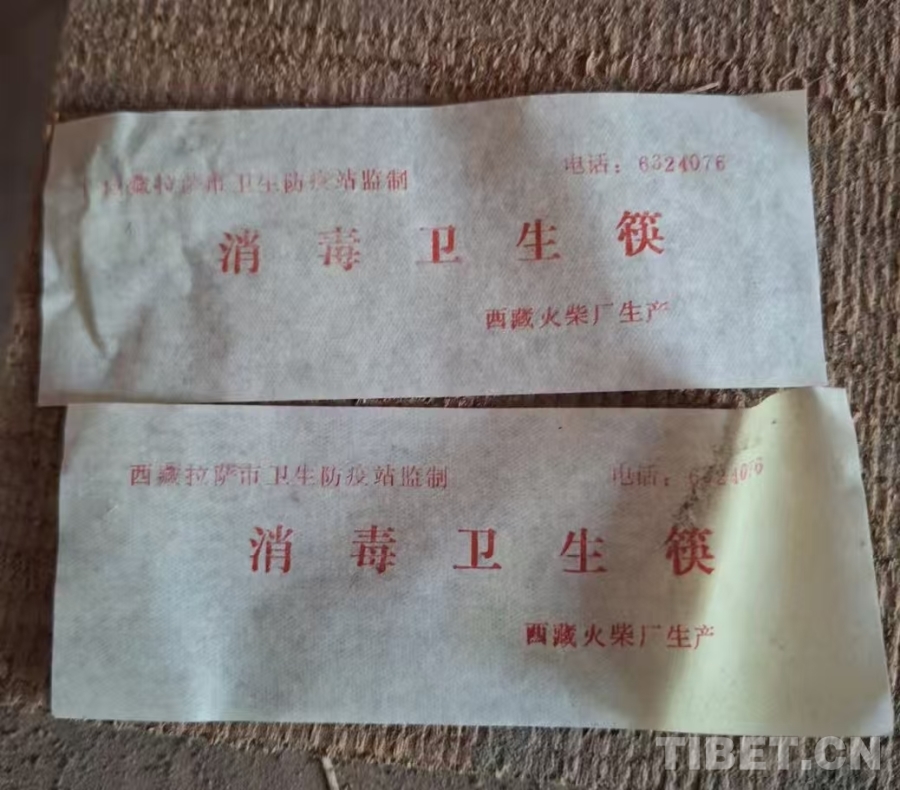

图为西藏火柴厂生产的消毒卫生筷标签

可市场的冲击终究难以抵挡,进入90年代,西藏火柴厂的订单越来越少,机器运转的声音渐渐稀疏。1998年,西藏火柴厂正式停产——那束曾照亮高原的“工业星火”,熄灭在时代的转折里。

西藏火柴厂是高原工业史的一座丰碑,它见证了从计划经济到市场经济的时代跨越,铭记着各族建设者团结奋斗的足迹!如今,站在西藏火柴厂旧址,荒草从建筑的裂缝中钻出来,在风中轻轻摇曳;麻雀在空荡的厂房里展翅,清脆的叫声更显寂静。唯有那些残垣断壁,仍倔强地留存着工业时代的印记:墙上模糊的生产标语、地面磨损的机器基座、角落里腐朽的火柴盒模具、地面上散落的餐票……都在诉说着一代高原建设者的青春与汗水。(中国西藏网 通讯员/张庆冲)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。