清乾隆二十一年(1756年)七月,库车维吾尔族贵族鄂对一行人,风尘仆仆赶到清军巴里坤大营请求投效。清军将领热情接待了他们,并进行了妥善安置。

从此,鄂对家族踏上了绵延二百余年的护疆守边征程。

从库车到巴里坤,两地相隔一千多公里。身为地方贵族的鄂对为何要不辞劳苦、千里迢迢投奔清军?在此后的新疆历史上,鄂对家族又扮演了什么角色?这一切,还要从鄂对夫妇当时的境遇讲起。

(一)鄂对夫妇的忠勇之志

乾隆二十年(1755年),清军收复伊犁后,释放了长期被准噶尔部囚禁于伊犁的波罗尼都、霍集占兄弟。不料,二人在南疆煽动叛乱,史称“大小和卓之乱”。

库车阿奇木伯克(城内最高长官)鄂对深知小和卓霍集占的残暴,不愿附和叛逆,便带领儿子鄂斯满等人,远赴巴里坤军前投效。

▲清朝新疆地图。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》)

此后,鄂对成为清军平定叛乱的重要智囊。乾隆二十三年(1758年)5月,霍集占叛军困守库车。鄂对凭借对地形的熟悉,多次献策,助清军接连获胜。

叛军连败之际,鄂对预判霍集占可能率部逃窜,建议清军在城外关键处设伏,但却未得到清军将领雅尔哈善的重视,导致霍集占趁夜逃脱。

乾隆皇帝得知消息后大怒,下令将雅尔哈善革职拿问,同时褒奖了鄂对等人。

同年9月,定边将军兆惠派遣鄂对等人招抚和阗(今和田地区)。饱受叛军欺压的和阗民众听到这一消息后,群情振奋,将霍集占的部众全部驱逐,出城迎接鄂对。和阗下辖的六座城池“一闻此信,亦俱来投诚”。事后,叛军反扑和阗,鄂对率军民奋力坚守,直至援军抵达后合力将叛军击溃。

为表彰鄂对的功绩,乾隆帝晋封鄂对为“辅国公”,命他留在阿克苏办事,但鄂对执意请求继续随军平叛。

乾隆二十四年(1759年)7月,鄂对随军追击大小和卓叛军至伊西洱库尔淖尔(即叶什勒池)。在清军攻击叛军的同时,鄂对等人用南疆方言向叛军喊话招降,叛军中数千人随即下山归降。大小和卓见大势已去,携残余势力逃亡巴达克山。

▲《平定西域战图》之《伊西洱库尔淖尔之战》。(图片来源:故宫博物院)

平定大小和卓之乱后,鄂对因功被加封为贝勒品级固山贝子、世袭罔替,更获“图形紫光阁”的殊荣,受命任叶尔羌(今莎车县)阿奇木伯克。

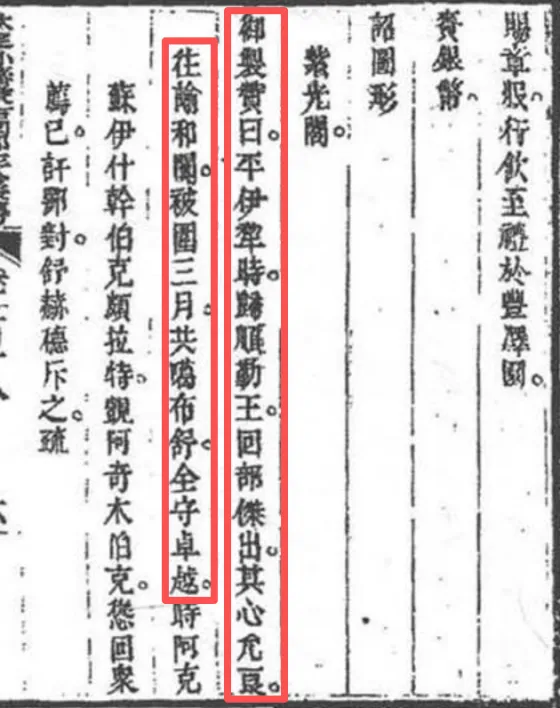

▲图为乾隆帝在鄂对“紫光阁画像”上题写的“御诗”内容,诗曰:“平伊犁时,归顺勤王;回部杰出,其心允良。往谕和阗,被围三月;共噶布舒,全守卓越。”(图片来源:(清):官修:《钦定外藩蒙古回部王公表传》)

鄂对为国尽忠,他的妻子热依木同样以热血诠释忠诚。起初,鄂对离家投奔清军时,不得已将热依木和几位年幼的孩子暂留库车。

小和卓占领库车后,恨鄂对不肯同他们“合流”,不仅将其亲属全部屠戮,还试图霸占热依木;热依木宁死不从,霍集占竟将她的两个女儿和一个儿子从城楼上抛下致死,热依木本人也被囚禁。

热依木侥幸逃出后,丧子之痛化作她与丈夫并肩守疆的动力。她多次为清军置办军需,捐献战马、驼骡。

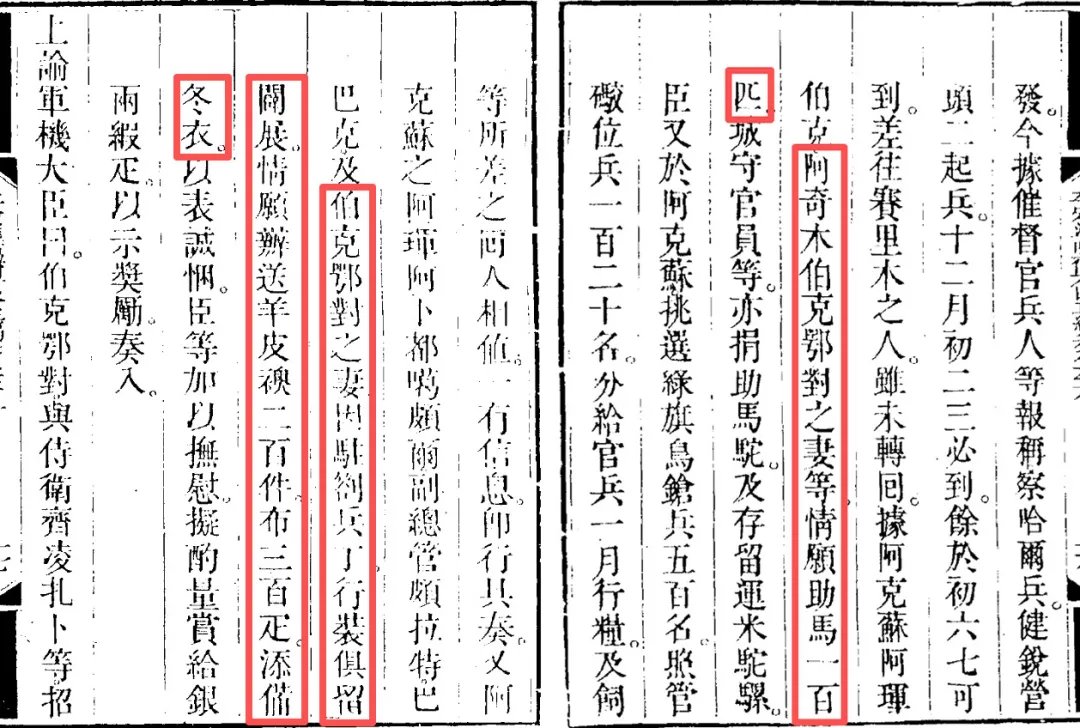

▲关于热依木为清军置军需的相关记载。(图片来源:(清)傅恒等:《平定准噶尔方略》)

如果说捐资助军是热依木以柔肩助力平叛,那么在“乌什事变”中的临机决断与魄力,则是她以智慧守护边疆安宁的坚硬风骨。

乾隆三十年(1765年),赖黑木图拉占据乌什发动叛乱,同时还勾结浩罕(中亚古国)。当时,热依木正随儿子鄂斯满(时任库车阿奇木伯克)居住在库车。听闻乌什叛乱的消息,热依木担心丈夫所在的叶尔羌也发生变故,便昼夜疾驰,赶赴叶尔羌协助鄂对。

抵达叶尔羌后,热依木发现城内情况混乱,局势不稳。于是,她假意邀约城中贵族们次日一起议事。第二天,众人到了以后,热依木厉声呵斥道:“蒙大皇帝恩德,你们才得以共享太平。乌什叛乱很快就会被平定,你们难道想效仿叛军做不忠不义的屈死鬼吗?”震慑住众人后,热依木一边对他们晓以利害;另一边派人收缴了众人家中的武器,驱散了他们的马匹,保证了叶尔羌的安定。

热依木“襄赞军需,助夫平叛”的行为,生动地彰显了她的智谋和忠勇。《新疆图志》甚至直言:“鄂对之功,盖亦其妻之力为多。”《清史稿》更是为她专门立传。纵观清史,如热依木这般被多部史书记载的新疆女性,可谓寥寥。

▲清代叶尔羌城地理位置。(图片来源:谭其骧《中国历史地图集》

(二)赤诚基因的世代绵延

鄂对夫妇“浴血平叛、护疆安民”的忠勇,为家族注入了绵延的赤诚基因。

鄂对之子鄂斯满长期随父征战,屡立军功,被任命为库车阿奇木伯克。在清朝较为严格的“伯克本籍回避”制度体系中,清廷却特命鄂斯满留任库车十余年;此后,还调任他在南疆多地轮岗历练。

这份打破常规的信任,既是清廷对鄂对一家“平叛护疆”功绩的认可,更暗含对其家族“守土护民”的期许,而鄂对家族的“忠诚接力”也在此后的历次边疆危机中愈发突显。

道光六年(1826年),大和卓之孙张格尔自浩罕入侵新疆。鄂斯满次子伊萨克,不仅为清军提供情报支持,还多次临阵讨贼。

道光七年(1827年)底,伊萨克与参赞大臣杨芳追击侵略军至喀尔铁盖山,伊萨克等亲率六七十人弃马追击,擒获张格尔。事后,伊萨克因功被加封为郡王,世袭罔替。

道光十年(1830年),张格尔之兄玉素普入侵喀什噶尔,遭到伊萨克的坚决抵御。侵略军认为攻城受阻的原因在于:“现有伊萨克在城,是以民心固守。”

鄂对家族的忠诚表现,深遭和卓势力痛恨,他们多次扬言要对时任喀什噶尔阿奇木伯克爱玛特(伊萨克之子)等人进行报复。后来,清廷为缓和矛盾、保护忠良,将爱玛特调离喀什噶尔。

清末乱世中,鄂对家族的忠诚仍矢志未改。同治三年(1864年),新疆爆发动乱。库车的反清势力想让郡王爱玛特出任首领,被他严词拒绝。随后,爱玛特惨遭杀害。爱玛特之子阿密特也因不愿屈服而被囚禁在喀什噶尔多年。光绪三年(1877年),被清军解救后,阿密特才重获自由。

宣统三年(1911年),彼时的库车郡王已是阿密特之孙买买的敏(也译作买买提明)。尽管当时清朝已是风雨飘零,但买买的敏依然恪守祖规,前往北京觐见皇帝,途中因陕西道路不通,才遵命返回库车。

买买的敏袭爵后,为促进各民族之间的文化交流、增进当地少数民族对中华文化的认同,他还自筹经费,聘请教员,在库车王府内设立汉语学堂,收纳数十名学生学习汉字与中华典籍。

乱世中,买买的敏恪守臣节的举动,与经办学堂、推动文化认同的行为一脉相承,皆是鄂对家族“世代护疆、心向中华”的生动写照。

(三)红旗之下的忠诚延续

民国初年,买买的敏被民国政府加封为亲王。1942年,买买的敏的侄孙达吾提·买合苏提被盛世才任命为“库车王”,并被送到乌鲁木齐读书。

在乌鲁木齐求学期间,达吾提和中国共产党员、民主进步人士保持各种联系,开始向往革命的新生活。

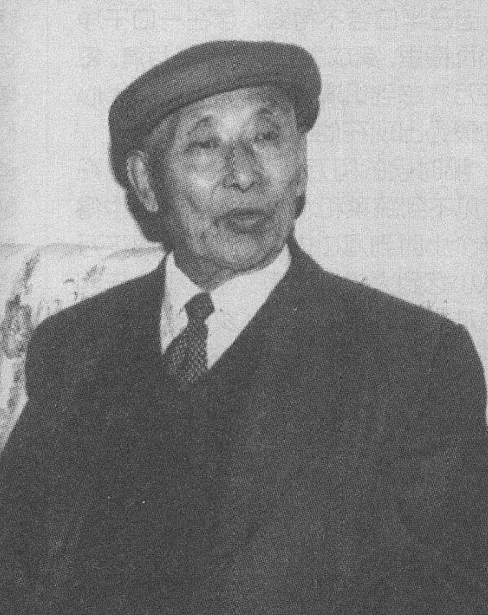

▲达吾提·买合苏提。(图片来源:《中国民族博览》2001年第5期)

1949年10月1日,新中国成立的消息传到库车后,达吾提欢欣鼓舞,在其任职的银行院子里亲手升起一面五星红旗。这面红旗,既是他对新中国的认同,也是其家族二百余年“心系家国”的新见证。

1984年,达吾提当选为库车县政协副主席。在任期间,达吾提为各族群众热心办事,助力民族团结,用实干延续着家族的家国担当。

2006年,重建后的“库车王府”对外开放。达吾提老人以“形象大使”身份再次入住王府。他希望把“库车王府”建成爱国主义教育基地,让各民族的青少年自觉维护祖国统一,建设美好家园。

▲库车王府图。(图片来源:库车市人民政府网)

即使在达吾提病重期间,他也始终不忘党,不忘国家。躺在病床上的达吾提,特意让人买来一面五星红旗挂在床前,并用笔写下“中国共产党好,非常感谢共产党,希望各族人民团结、稳定、和谐”等字句,嘱咐子孙一定要紧跟共产党走,坚决维护国家统一和新疆的稳定。

2014年7月30日,达吾提·买合苏提与世长辞。小儿子帕尔哈提看着父亲的遗言含泪表示,他们会永远跟党走,永远维护国家统一。

▲达吾提·买合苏提弥留之际交代小儿子帕尔哈提遗言。(图片来源:中新网)

从鄂对夫妇浴血平叛到后世子孙接力守护,从紫光阁的画像到五星红旗下的誓言,这个维吾尔族家族用二百余年的时光证明:忠诚从不是一时的热血,而是血脉里的基因;守卫家国也从不是抽象的口号,而是代代如一的传承和接力。

(来源:“道中华”微信公众号 作者:王警贤,中央民族大学民族学与社会学学院博士研究生)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。