图为吉米平阶 受访者供图

“来自遥远过去的扎西和卓玛,在这座繁华城市一待就是大半年。那个跟现代人无甚区别,同样心思太重的次人,此刻已经回到遥远的高原。”

这是第十三届全国少数民族文学创作骏马奖得主、第六届西藏作协主席吉米平阶在最新短篇小说集《藏地履痕》中《次人归乡》里的故事结尾。故事中的“次人”像是无数当代藏族普通年轻人的文学缩影,有见识、有个性、有追求,他可以把名字“次仁”改成“次人”,可以只身前往大城市拼搏,但他并非一个模范典型,会莽撞、会没谱、会困顿。

问及最偏爱笔下哪一个人物时,吉米平阶思索片刻后,提到了次人,“他很特殊,身上有很多实际上不太积极的因素,好像是有点灰色的一个人物,但他很真实。”

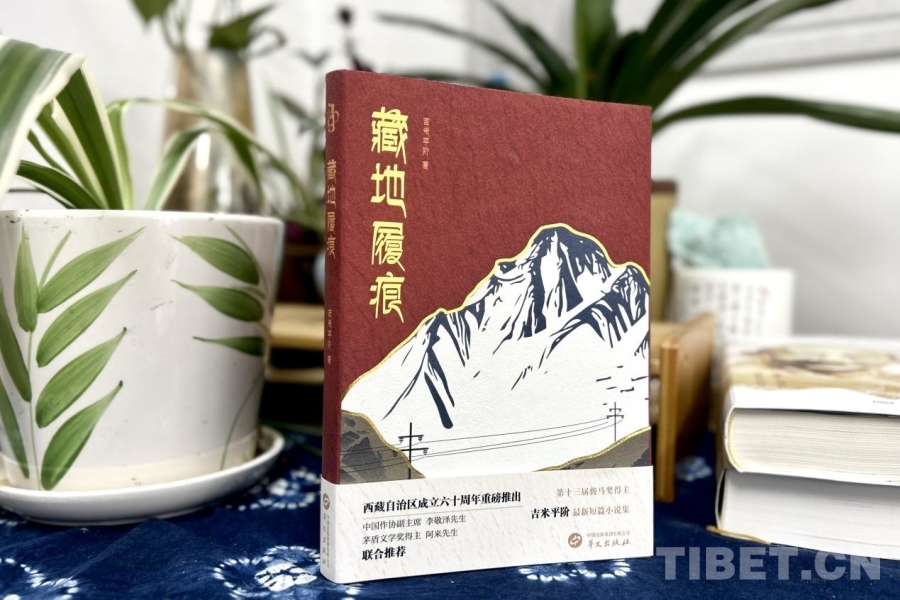

图为《藏地履痕》,吉米平阶著 摄影:边子捷

“次人”的诞生

说起“次人”,吉米平阶便打开了话匣子——他恰似凭空而来的集合,见证着吉米平阶的文学生涯。

20世纪80年代,17岁的吉米平阶攥着车票,登上了由四川康定赴成都的客车,再转乘开往北京的火车。这一趟,他即将入学中央民族学院(现中央民族大学)汉语言文学专业。在过去十几年,康定这座多文化相融的小城和书香气的家庭环境,给了吉米平阶最初的文学启蒙——茶马古道上的文明交流、父亲在新华书店工作时看守的仓库旧书、睡前母亲轻诵的作文选。于是,进入中文系这一人生轨迹,似乎在他身上发生是顺其自然的。

大学期间,吉米平阶广泛涉猎中国古典文学和外国文学相关书籍,在课业之余,他还尝试写了不少“不能算作文学作品的小东西”,写作热情攀升,似乎有使不完的劲头。毕业后,吉米平阶入职民族文学杂志社从事编辑工作,再后来换做与文学相关的行政工作。“一辈子好像就离不开文学了,”吉米平阶笑着感慨道,“但这是我的幸运。”

时逢20世纪末,各种文化争鸣激荡,藏族文学像刚解冻的河流,充满生命力。随着对北京探索的逐渐深入,吉米平阶体验到了不同的生活方式,在观察现实和腾挪文字于稿纸之间,“次人”的雏形渐渐浮现。1997年,以次人为线索人物的《北京藏人》出版,这是吉米平阶的第一部小说集,书写了在北京生活的藏族青年处于不同生活方式和文化心理碰撞中的境遇,也包括吉米平阶自己。

时隔26年,退休后的吉米平阶在2023年重拾小说序列,惊喜地发现沉寂多年的次人“又跳出来了”,只不过这次是在吸纳沉淀了无数在北京、西藏的丰富经历之后出现的。于是,次人成为《藏地履痕》中的线索人物之一,从生活中来,又回到生活中去,万般际遇在文字中回环相扣,生动讲述着新时代西藏青年的成长故事。

图为吉米平阶在为新作品采风 受访者供图

让符号活成 “带体温的人”

受中国明清小说和欧洲哲学影响,2023年11月,吉米平阶开始在公众号“糌粑坨坨”上连载名为“阿古登巴如是说”的短篇小说,这便是《藏地履痕》的前身。

阿古登巴是西藏民间传说中家喻户晓的“智慧符号”,“他可以是任何一个时代的人物,也可以是一种藏文化元素”。不过,在吉米平阶的笔下,符号并未停留在传说里,而是随着时代发展,这个人物学会了用智能手机,会为AI造假困惑,会试图与互联网“标题党”抗衡,甚至会对着雪山深处的电线发呆。

《藏地履痕》的9篇小说,拼出了一幅当代涉藏地区的“活态”风俗画。开篇《一面铜镜》中,格萨尔艺人美朵在面对摄像镜头时的手足无措,传统“神授”记忆与短视频流量之间的碰撞,提纲挈领地展现了传统文化在后现代社会中面临的结构性困境;《希洛的“老虎”》里,年轻的架线队长希洛在大渡河边连绵起伏的崇山峻岭中,把电输送到各个角落,现代工业文明照亮深山;末章《准备好了吗》直指当下AI造假问题,在阿古登巴老房子“轰隆隆”的倒塌中,小说戛然而止。

这些故事里,除了深刻的反思,更多铺叙的是生活的柴米油盐,以细微之处重构读者对涉藏地区文化习俗、生活习惯的认知:永不缺席的“信息集散地”曲珍茶馆、群培诊所中阿娘熬制的藏梨汁、日常必吃的炉城一宝豌豆凉粉和糌粑坨坨、冈仁波齐山中的转山人……

吉米平阶的文字没有过度的修饰,和他的绰号“糌粑坨坨”一样,总带着以传统文化为底色的人间烟火气。这种风格也构成了《藏地履痕》独特的气质:传统是藏族百姓走向现代的底气。

图为吉米平阶和他的书房 受访者供图

用文学记录西藏发展

吉米平阶毕业后开始在西藏四处旅行的时期,正逢西藏文学蓬勃发展。20世纪80年代,他在第一次进藏时便对阿里地区产生了浓厚的兴趣,不仅是地理距离带来的遐想,更多是被古格王朝、冈仁波齐、玛旁雍错的故事传说所吸引。因此,他的文学作品都“不由自主地,笔触都指向了阿里”,阿里也成为他安放对个体生命的体验与思考的归处,成为他在驻村工作期间,见证西藏发展变迁的存在。

2024年,吉米平阶凭借《幸福的旋律——西藏脱贫交响曲》斩获第十三届全国少数民族文学创作骏马奖报告文学奖。种种经历托举他见证并记录着西藏脱贫攻坚十年间发展巨变和成就,他的文学版图轮廓也逐渐清晰:写人和烟火气,写充满文化魅力的民族故事和澎湃不息的发展故事。正如他在获奖感言中所说:“时代的发展往往超越作家的经验和想象……除了那些大美无言的山川河流,更有高原上艰难生存、奋力拼搏的高贵灵魂。高原因为他们而更具风采。”

图为吉米平阶采风过程中拍摄的西藏风光 受访者供图

一直以来,西藏的文化风俗、地理环境都滋养着一大批投身于文学创作的人,“从随十八军进藏的军旅作家,到改革开放以后涌现的以降边嘉措、益西单增等为代表的当代文学作家,再到如今藏文、汉文两个文学创作方阵新人辈出,将西藏文学置于全国来看,其影响力都是等量齐观的。”吉米平阶也不例外,担任西藏作协主席期间,他持续关注西藏社会和文学的发展变化,一边把雪山草原上的牧歌、田间地头的故事呈上书稿,一边又把新时代的种子播撒到高原的文学土壤里,“现在正是西藏文学最好的时代”,他说。

图为吉米平阶采风过程中拍摄的西藏风光 受访者供图

今年是西藏自治区成立60周年,《藏地履痕》值此之际出版,令人欣喜振奋。这部作品,是吉米平阶交付给这片土地最深情的答卷。它记录了个体生命在宏大时空背景下的体验与思考,更凝结成一个时代各民族交往交流交融的珍贵印记。他的文字如同雪域阳光,穿越时空而来,照亮了我们对那片高原厚土的认知与想象。(中国西藏网 记者/边子捷)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。