编者按:青藏高原社区畜牧业项目由全国政协常委、中国佛教协会副会长班禅额尔德尼•确吉杰布提议,2012年由农业部、财政部列入国家公益性(农业)行业科研专项。2012—2016年实施了项目第一期,2018年8月项目第二期启动会在拉萨召开。该项目以青藏高原草地畜牧业为研究对象,力求破解青藏高原草地生态保护与牧民增收的瓶颈问题。围绕青藏高原天然草地保护与合理利用、饲草增产增效、草畜高效转化、特色有机畜产品生产、特色生态畜牧业技术集成示范五个方面开展了系统研究和示范。

中国西藏网讯 “青藏高原脆弱的自然生态系统、独特的人文和生产方式无法承受过度工业化式的市场化、资本化、规模化开发,也不能按照传统的招商引资模式,通过引入大量资本来对传统生产方式进行改造。要充分认识生态自然资本是青藏高原最大的财富,保护青藏高原的自然资源和生态环境价值是发展青藏高原畜牧业的第一要务。”在项目汇报中,青藏高原社区畜牧业项目原首席专家泽柏研究员提出。

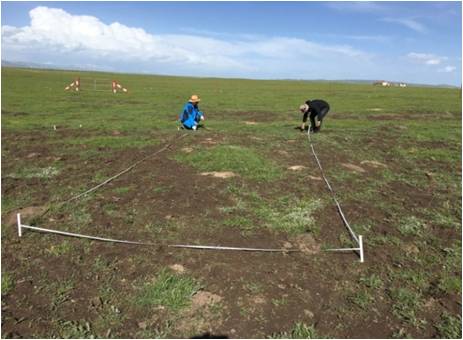

图为项目组人员在青藏高原工作。 图片由项目组提供。

青藏高原传统的生态观和生存观充分体现了人与自然和谐共存。本土文化尊重自然,敬畏自然,顺应自然,对天然草地管理和利用有其独特的理解和智慧。藏区牧民遵循时节,根据气象物候、地形、水源、家畜体况和植被营养、自然灾害的时空变化等安排调整放牧半径和放牧次序,采取适应性动态管理和利用技巧。以保护水源和土壤,珍爱野生动物,倡导自然再生产和生物多样性,支持符合生态伦理的技术干预为基础的文化,形成了各具特色的社区规约。

青藏高原社区畜牧业项目组重点在现行的生产组织条件下,激活了传统的放牧知识技巧和朴素的生态保护理念,创新了社区放牧管理技术、管理制度、草地质量评估方法,以及草地生态自然修复技术等天然草地适应性利用和管理技术,为破解草地保护、合理利用、生态自然修复、放牧管理等方面的矛盾和难题,提供了技术途径。

项目第二期计划,通过放牧区划、调整放牧时间、放牧组织方式以及畜群数量和结构,构建适合青藏高原社区的放牧管理模式;通过乡土豆科及耐牧牧草添加,形成草地群落结构优化技术;通过补播乡土牧草和施有机肥以及自压灌溉(羊八井社区),形成重度退化草地及鼠荒地恢复技术;促使退化草地向自然草地转变,增加草地载畜量和生态功能,缓解草畜矛盾,为草地保护和持续利用提供全方位技术支撑。

图为董世魁教授在项目启动会上进行点评。摄影 孙健

项目咨询专家北京师范大学董世魁教授认为,高寒草地占青藏高原总面积的60%以上,承载着高寒生物多样性的主要部分。高寒草地的生物多样性不仅为青藏高原上世代生存的藏族等数百万农牧民群众提供了生产和生活资料,而且为中下游地区十多亿居民提供了水源涵养、气候调节、水土保持等诸多生态服务功能。生物多样性的保护途径主要是政策和技术保障,该项目为青藏高原社区的天然草地管理和利用提供了强有力的技术支持。通过这种参与式的“管护”,恢复甚至提高青藏高原生物多样性的“盈利(价值)”。(中国西藏网 记者/孙健)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。