我多次深入藏北无人区,看到伴随人们环保意识的增强,生态环境的改善,这里的生物多样性呈现出全面恢复状态,人与动物开始尝试和谐相处。

图为在双湖草原放牧的羊群。(唐召明2001年摄)

随着西藏各大自然保护区建设取得重大成就,野生动物种群增加、活动频繁,“扰民”事件也时有发生。

图为双湖县副书记、中石油援藏干部胡勇(左)和双湖县森林公安局局长巴桑(右)在整理将要发放的保护野生动物的宣传材料。(唐召明2017年7月27日摄)

为了有效地解决这一问题,《西藏自治区重点陆生野生动物造成公民人身伤害和财产损失补偿暂行办法》自2006年起正式施行。

据了解,藏北首府那曲市在落实野生动物肇事补偿政策以来,已累计向农牧民兑现补偿资金1亿多元。

“政府为野生动物肇事‘买单’,大大地提高了群众保护野生动物的积极性。”原双湖特别区政法委书记赵多希说,上世纪八十年代,人与动物的冲突是人对动物的猎杀。而今,这种冲突已表现为人与动物的相互影响。除了人类活动继续干扰野生动物及其栖息地外,随着野生动物种群数量的逐渐增多,人们的财产也受到了来自野生动物的威胁。

就拿比较常见的棕熊来说,它常常趁主人不在的时候闯入,咬死圈里的羊。过去,这样的棕熊难逃被猎杀的命运。但是,随着野生动物保护执法越来越严格,人们对棕熊无可奈何。

图为双湖嘎措乡才达卓玛每天用婴儿奶瓶在给被狼咬死、失去妈妈的小牛犊喂食。(唐召明2017年7月26日摄)

前几年,在北措折乡一村扎彭家,一晚上有64只绵羊被棕熊咬死。按照一只绵羊250元的补偿标准,扎彭拿到了1.6万元的补偿款。

扎彭放牧的草场地处羌塘国家级自然保护区腹地。这个保护区被称为人类的“生命禁区”,平均海拔5000米以上,是世界面积最大、海拔最高的陆地生态系统保护区。

作为“藏西北羌塘高原荒漠生态功能区”的主体地带,这里不仅有星罗棋布的湖泊,雄伟的冰川,也繁衍着很多特有的野生动物,包括盘羊、藏原羚、藏狐、高原兔、黑颈鹤、斑头雁、棕头鸥、高山兀鹫、藏雪鸡、雪雀等。

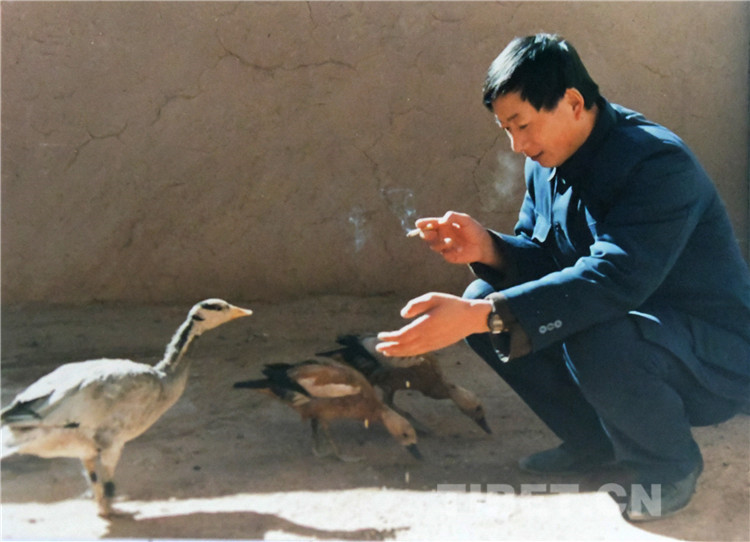

图为原双湖办事处干部张新破在给斑头雁和赤麻鸭喂食。(唐召明1987年摄)

双湖县森林公安分局局长兼林业局副局长巴桑认为,人与野生动物的矛盾是保护区目前遇到的“最大矛盾”。

据他回忆,2014年和2015年,各有一名牧民在棕熊肇事中死亡。

为了制止棕熊肇事,巴桑和他的队员们有一次出警,开着车一路追着一头肇事棕熊跑了几十公里,直到它跑累了,干警和牧民们才有机会把它五花大绑装上车,一路送到人迹罕至的冰川北部。

除了棕熊以外,让牧民们头疼的还有野牦牛和藏野驴。

野牦牛个头非常魁梧。交配季节,它们常常会溜进家牦牛群里寻找配偶,看到中意的对象,就不让牧民给它挤奶,想方设法“拐跑”对方,不达到目的就不让“意中人”吃草喝水,作风相当霸道。

图为生活在羌塘国家级自然保护区的国家一级保护动物藏野驴(前)在草原上与牧民放牧的马匹(后)一同在草原上吃草。(唐召明2014年7月17日摄)

至于“三大动物”之一的藏野驴,它的问题是在禁牧草场大肆吃草。特别是它吃草要刨根,对草场破坏性很大。

为了更好地促进人与动物和谐相处,位于羌塘国家自然保护区腹心地带的双湖县主动把野生动物聚集的配种点、产羔点、生活点列入核心保护区,积极协调牧民群众搬迁撤离,将生存空间更多地让给野生动物。如巴岭乡南部是野生动物的繁殖点,他们就将该地的十几户牧民群众搬迁到其它地方,把生存的空间让给野生动物。

此外,双湖县还成立了15个自然保护区专业管护站,有135名专业管护员来保护野生动物。

2018年6月,西藏启动首个高海拔生态搬迁项目,尼玛县荣玛乡两个行政村的262户1102名牧民,撤离了1976年所开发的藏北无人区,搬迁到海拔较低的拉萨市堆龙德庆区古荣乡,开始新生活。

今年,双湖县嘎措乡、雅曲乡、北措折乡的714户3018名牧民群众,也将撤离1976年所开发的藏北无人区,搬迁至海拔较低的山南市贡嘎县谷地。

这一举措,既是为了改善牧民群众的生存质量,也是为了保护藏羚羊的迁徙与产羔的活动地,更是为了保护羌塘这个地球上迄今为止未被人类破坏的最原始的陆地。(中国西藏网 文、图/唐召明)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。