中国西藏网讯 “当我用粗粝的方言,引荐故乡日喀则时,常常感到力不从心,就像家中有丰富的食材,却做不出让客人满意的饭菜。”11月20日,平措扎西文化散文《寻迹——在珠穆朗玛峰脚下》研讨会在西藏自治区拉萨市召开。

与会专家学者认为,深入研讨《寻迹——在珠穆朗玛峰脚下》一书的思想内容与艺术特色,对更好地保护传承民族文化具有重大意义。同时对西藏作家如何从传统文化中汲取营养促进创作,具有重要的现实意义。

图为平措扎西文化散文《寻迹——在珠穆朗玛峰脚下》研讨会现场 摄影:王媛媛

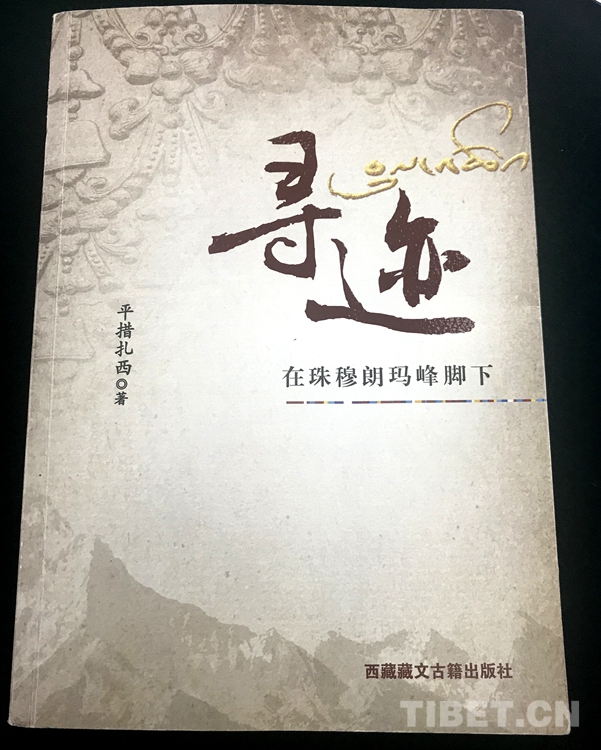

图为平措扎西新书《寻迹——在珠穆朗玛峰脚下》 摄影:王媛媛

平措扎西是西藏著名的藏汉双语作家,曾获少数民族文学创作骏马奖、中国曹禺戏剧奖、全国少数民族曲艺创作一等奖等。出版有文化散文集《世俗西藏》《西藏古风》,中短篇小说集《斯曲和她五个孩子的父亲们》,纪实文学《藏地追梦人》藏汉两种文本,曲艺作品《平措扎西小品相声集》两本,是一位深受西藏读者和观众喜爱的作家、剧作家。

《寻迹——在珠穆朗玛峰脚下》一书是平措扎西历时7年创作完成的文化散文。谈及此书的创作缘由,平措扎西在该书后记中写道:“青春已逝,年岁增长时,那个叫‘故乡’的名词,就像一股清泉,时时滴入到血液中,让我处处感受到她的存在,感受到她的博大,感受到她对我的滋养。于是,有了报答她的冲动,萌生了书写这片厚土,揭开她神秘面纱的欲望。”

这本书以年楚河流域广袤的农耕文化为背景,深入挖掘地域文化、历史传说、人物故事的同时,关照现实背景下西藏经济社会快速发展的喜人景象。平措扎西走遍了日喀则的每一个县,采访了许多能说出这片土地只言片语的人,写出了许多未曾挖掘的人文景观。

文学博士、著名文学评论家李美皆认为这本书是田野调查之书、是行走的文化散文、是献给故乡哈达的情感之书、是故乡人物志,更体现了日喀则的民间语言。“这本书所体现的文化担当和学者严谨值得敬佩。”

著名作家方格子以非虚构写作者的身份分享了她个人的阅读体验。“阅读平措扎西的文字时,我的脑海里总是浮现出作家吃着干粮气喘吁吁行走的身影,这样的形象不经意间与他笔下的众多人物有了某种契合。”同时,方格子认为此书有着浑然天成的文学气质。独具藏地文化意味的言语,使得每翻一个篇章,都会有动人的小细节。

“我自认为对后藏风俗风情有所了然,但是看了这本书,我就觉得有些我的视角又太偏颇了,有些我就满足比较表层的理解。” 在西藏工作、生活几十年的西藏文联名誉主席、西藏美术家协会主席、著名画家韩书力已去过日喀则超百次。他认为这是一本接地气、更富有后藏地方的人间烟火气息,以及后藏农牧区犄角旮旯的泥土气息的书,“读起来觉得亲切、自然。”

西藏美术家协会顾问、著名画家、评论家余友心认为平措扎西的《寻迹》将

西藏的民间文化、民间生活、民间情怀表达得淋漓尽致。作品中呈现的后藏民间生活、民间文化等具有普世价值。(中国西藏网 记者/王媛媛)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。