【编者按】:翻开中华历史的扉页,陇原大地跃然纸上。形如一柄玉如意的甘肃,境内河西走廊以其独有的魅力令人心驰神往。沙漠、戈壁、丹霞、雪山、森林、草原,书写了河西走廊的极致风光;长城、关隘、古城、石窟、佛塔,讲述着中华千年璀璨文明;敦煌、酒泉、张掖、武威,河西四郡两千多年来从未更名。也正是两千多年前,佛教经河西走廊传入中国;西夏时期,藏传佛教又经这里传入西夏腹地,成为西夏国教;元朝时期,“凉州会盟”成为西藏纳入中国版图的历史见证,藏传佛教更是得到大规模传播……让我们一起走进河西走廊,探寻汉藏文化交互融合的历史过程。

从北京出发,乘机向西,飞向西北腹地,抵达河西走廊西端重镇——敦煌。一路飞行,惊艳于大自然的鬼斧神工,将大地雕琢为不同的地貌。黄土高原的辽阔包容着沟沟壑壑,沙漠与绿洲的交融诠释着生命的倔强。戈壁滩上的公路、铁路在冲积平原上留下自己的印记,像是在地面勾勒出人类活动的轨迹,向大自然宣誓着属于人类不屈服于自然的底气,沙漠上的风痕也在诉说着属于这片土地的故事。

沙漠的尽头是绿洲 图为乘机鸟瞰敦煌 摄影:赵振宇

华戎所交一都会

季羡林先生曾说:“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个:中国、印度、希腊、伊斯兰,再没有第五个,而这四个文化体系汇流的地方只有一个,就是中国的敦煌和新疆地区,再没有第二个。”敦煌地处丝绸之路的咽喉地带,既是沟通东西方的国际贸易重地,也是南来北往多民族交融的区域,自古以来既是多民族聚居区,同时又是东西方文化的交汇地,故有“华戎所交一都会”之称,多元文化色彩非常浓厚。

早在先秦至秦汉代,敦煌及其周边区域就居住过乌孙、月氏、匈奴等少数民族、部落;汉武帝“据两关,列四郡”,敦煌成为中原地区通往西域的“最后一个大都市”;汉代以后,鲜卑、吐蕃、嗢末、粟特等民族、部落在此繁衍生息。随着唐朝政治、经济、文化的发展,丝绸之路到达了最繁荣的时期,敦煌作为丝绸之路上重要驿站和商贸中心,波斯、印度等外来文化与中原文化在此共生、交融,使敦煌成为多元文化的荟萃之地,留下了丰富的历史文化遗产。

头戴尖顶高帽,身着敞领毛皮长袍,足蹬胡式长靴,这些陈列在敦煌博物馆中的一尊尊骆驼俑和陶牵驼俑成为了历史的见证,向我们讲述着1400多年前的民族交往交流交融故事。时至今日,在敦煌夜市上依然人声鼎沸,有来自全国不同地域的游客、讲着不同民族各不相同的语言、购买着来自各地富有特色的商品,岂能不让人联想到敦煌过去的热闹与繁荣。

图为敦煌博物馆藏陶牵驼俑和骆驼俑(唐) 摄影:赵振宇

图为夜晚九点敦煌夜市(原称沙州夜市)的热闹与繁华 摄影:赵振宇

文明汇聚传千年

提起敦煌,一千个人眼中有一千种敦煌的模样,但绕不开的一定有那莫高窟中低眉浅笑千年的佛像。公元366年,一位名叫乐僔的和尚在莫高窟开凿了第一个洞窟。在此之后的十个世纪,莫高窟历经十个朝代不断营建,所绘壁画内容丰富多样,涵盖佛教故事、神话传说、历史事件等各类主题,反映了当时的社会风貌和思想观念,吸引着众多游客和学者前来欣赏和研究。

图为敦煌莫高窟九层楼 摄影:赵振宇

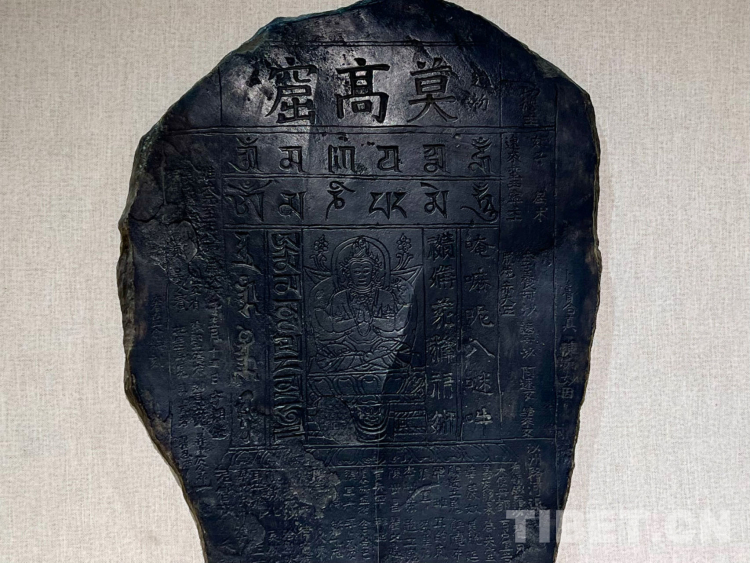

在敦煌,最能反映民族文化多样性的实物资料无疑是莫高窟第61窟出土的《莫高窟六字真言碣》。碣石勒立于元顺帝至正八年(1348),保存基本完好,其上方及左右方刻六字箴言,分别用汉文、梵文、回鹘文、藏文、西夏文和八思巴文镌刻。六字箴言为藏传佛教名词,用不同语言进行镌刻,不仅反映出藏传佛教在民族交往交流交融过程中发挥的巨大作用,也展现出不同民族文化间的相互尊重、相互兼容。除此之外,莫高窟的第465窟中所描绘了大量吐蕃苯教或藏传佛教前弘期内容,被学界公认为藏传佛教的经典壁画。但这些都仅仅是敦煌莫高窟中有关藏族文明的冰山一角。

图为敦煌莫高窟出土的《莫高窟六字真言碣》复制品(上方两行第一行为梵文,第二行为古藏文) 摄影:赵振宇

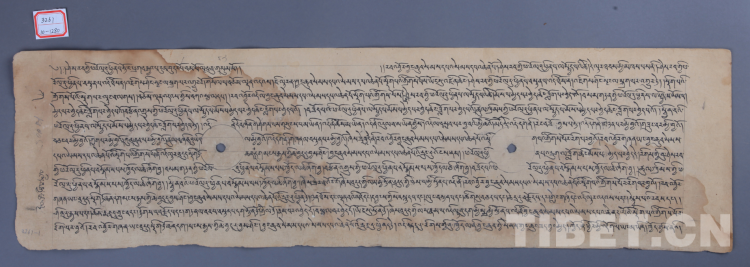

1900年6月22日,道士王圆箓在清理莫高窟积沙时,举世闻名的莫高窟藏经洞(即莫高窟第17窟)被意外发现。藏经洞中藏有佛经、文书和文物6万多件,其中古藏文文献达上万件,数量仅次于汉文文献。敦煌藏文文献是已知现存最古老的纸质藏文文献,其种类有佛教经典、历史著作、契约文书、政事文书等,但百分之九十以上属于佛教文献,是研究吐蕃历史文化和汉藏佛教文化交流史的宝贵资料。但可惜的是,在百年前英、法、日、美、俄等国探险家相继掠走大量经书等文物,藏经洞绝大部分文物不幸流散到世界各地,造成中国文化史上的空前浩劫。

图为莫高窟藏经洞出土的唐十万颂般若波罗蜜多经第一卷第五十三品 图片来源:敦煌博物馆

互鉴共进展自信

不到西北,不知天地之辽阔;不到敦煌,不知文化交融之精彩。张骞出使西域开辟了丝绸之路,不同文化在这里汇聚和交融,塑造了独具魅力的敦煌文化。

1944年,敦煌研究院的前身国立敦煌艺术研究所成立,在常书鸿、段文杰、樊锦诗三任敦煌研究院院长前仆后继的坚守、保护与研究下,不仅让敦煌莫高窟的石窟、壁画、文献等大量珍贵文物得以更好保护,也让敦煌学列入了国际显学行列,几代“莫高人”替全人类保管好了这把“打开世界中世纪历史的钥匙”。“敦煌莫高窟是人类文化艺术的圣殿,即使我们已经竭尽全力在保护,但仍然是看一眼少一眼。”生在敦煌、长在敦煌的“00后”大学生志愿讲解员在讲解的最后深情说道。

2019年8月,习近平总书记考察甘肃,首站就来到了敦煌莫高窟。在考察敦煌时,习近平总书记说:“敦煌文化展示了中华文明的文化自信,只有充满自信的文明,才会在保持自己民族特色的同时,包容、借鉴、吸收各种不同文明。”敦煌,体现了中华文明突出的包容性。正如习近平总书记在文化传承发展座谈会上所言,中华文明的包容性,决定了中华文化对世界文明兼收并蓄的开放胸怀。

图为全球首部洞窟式沉浸体验剧《乐动敦煌》演出现场,向世界传播敦煌文化之美 摄影:赵振宇

2023年是共建“一带一路”倡议提出10周年,作为“一带一路”上的重镇,时至今日,敦煌仍然以“开放包容”的姿态面对世界文化,仍然保持着各民族交往交流交融、和平共处、和谐发展的共生格局。这种开放包容展示了中华民族的文化自信,这种民族关系反映和见证了中华民族多元一体的整体发展格局,让中华文明在同其他文明的交流互鉴中不断焕发新的生命力。(中国西藏网 记者/赵振宇 闫洁)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。