临产孕妇胎儿宫内危机!

2024年7月9日,四川省甘孜藏族自治州甘孜县人民医院,一位孕妇在生产时发生险情!

正在当地参加“同心·共铸中国心”大型公益活动的北京大学人民医院党委书记、医疗副院长、妇产科教授、“同心·共铸中国心”组委会妇科专家委员会执行主席王建六立即换上手术服带领团队为患者及时实施了剖宫产手术,挽救了产妇与新生儿的生命……

图为2024年7月9日,王建六(右一)带领团队在四川省甘孜州甘孜县人民医院手术室 摄影:斯郎铎登

作为妇产科专家,王建六经历过不计其数这样的生死时刻。7年来参与“同心·共铸中国心”大型公益活动到高原进行义诊帮扶的点点滴滴,带给了他更加深层次的思考。

“因为我的专业是妇产科,所以我的重点放在女性健康,特别是宫颈癌防治。印象比较深刻的是有一次在青海省果洛州玛沁县进行现场筛查,从早上开始筛查一直到中午,依然排长队。一问才知道,全果洛州的人都在往这里赶,因为果洛州地域宽广,有的人起大早中午才能赶到这里。那一次,我们诊断了一个宫颈癌的病人,当地的条件不适合就地手术,‘同心·共铸中国心’组委会和我们一起努力把病人接到了北京人民医院进行了手术,因为已经有了转移,我们又联系了青海的肿瘤专家,在当地为她进行放射治疗。通过这样一些病例的治疗,我们能够让当地的病人享受到北京大医院的优质医疗资源,同时也使首都的大医院和地方医疗机构、地方专家建立起了密切联系。就像我们现在的医联体双向转诊机制一样。”

同时,王建六发现,经过治疗后,由于路途遥远、语言不通等诸多客观原因,病人复诊率不高。“我们去可能比他们来要容易得多,所以需要我们定期地多到民族地区进行帮扶。”

但帮扶终归只是“输血”。近年来,王建六在多个场合不断提及“当地造血比输血更重要”的理念。这包含了增加基层医疗人员数量、帮助当地医务人员规范诊疗、打通大医院与当地医疗机构合作路径等方面的内容。王建六认为,“去做义诊帮扶,一定要在‘造血’上花更大的力气。”

打造带不走的医疗队 首先要增加基层医疗人员数量

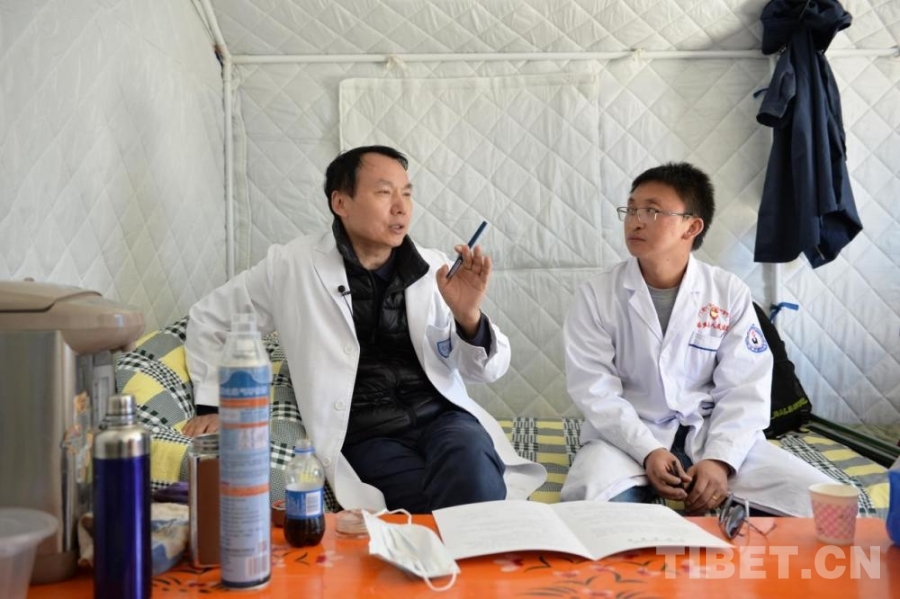

图为2021年,余震中,王建六(左)带领团队赴青海省玛多县开展宫颈癌筛查,在帐篷办公室里与当地医务工作者交流 北京同心共铸公益基金会供图

“那次在青海省玛多县,县医院的医疗副院长提出希望我们能够帮助他做一些事情。当时,他列了9条。虽然这些我们都能做到,但是不见得对当地有用。”王建六分析,平均海拔超4200米的玛多县,当时县医院只有10几位医生,要覆盖全县人口,工作条件非常艰苦。因此,最实际的办法一定是立足于县医院当地老百姓的常见病,以解决群众基本医疗需求为目标进行人才培养。把当地有一定文化水平的年轻人培养成‘赤脚医生’,他们是真正能长期留在当地为群众提供基础医疗服务的重要力量。“基层医院一定要结合自己的实际情况,制定切实可行的人才培养计划。”

帮助当地医务人员规范诊疗 提升高原地区医疗服务质量

解决了基层医务人员从业数量问题,在分级诊疗的框架下,王建六认为,对于某个地区的上级医院,来自大医院的帮扶更趋向于帮助当地医务人员规范诊疗,这是提升高原地区医疗服务质量的重要环节。

王建六说,例如,拉萨的医院水平都比较高,手术做得也很不错。因此,“同心·共铸中国心”的专家团队前往查房带教、对医务人员进行培训时,对拉萨的专家和医务人员提出的要求是向北京三甲医院的标准看齐。“去民族地区做义诊做帮扶,我个人认为看多少病人很重要,但更重要的是怎样帮他们医务人员规范诊疗,根据当地的情况、医院的条件尽可能提升他们的诊疗水平。”

对于今年来到四川省阿坝州参加“同心·共铸中国心”大型公益活动的有关工作,王建六已经做好了规划,“这次我们几乎都是和当地医务人员进行交流。我想,我们团队去了以后,通过讨论病例、查房、讲课、沟通,使他们能够了解我们在北京执行的诊疗理念、技术和方案,这样,他们就能把这些用于诊治更多的病人。相比我们看几十个上百个病人,我觉得意义要大得多。”

利用好信息化渠道 破解高原医疗人才“造血”难题

为了破解高原医疗人才“造血”难题,近年来,王建六带领医疗团队持续与当地医务人员沟通交流,在有限的时间里尽力帮助大家提升水平。

2024年7月“ 同心·共铸中国心”大型公益项目在四川省甘孜州开展活动时的那台急诊剖宫产手术,王建六带领团队使用了标准的手术操作。“因该产妇已经有3个孩子,患者及家属要求同时行绝育术,我们又实施了最经典的输卵管抽心包埋法绝育术。这令现场观摩的甘孜县人民医院有关医务工作者感叹手术还可以这样做。这就说明真正的帮助和提升,就是踏踏实实地和医务人员面对面地沟通和交流,类似这样做一台手术的展示,能很直观地让他们看到哪些地方需要去提升改进。”

图为王建六谈利用好信息化渠道破解高原医疗人才“造血”难题 摄影:刘莉

尽管现场手把手地教学是最理想的帮扶方式,但能实地到高原进行医疗帮扶的时间终归是有限的。王建六呼吁:“我们一直期待着当地的医务人员能够主动和我们联系,有什么需求能够主动找我们,我们一定会尽力去帮扶,我们愿意帮助大家。尤其是现在信息网络发达了,远程的会诊、讨论、上课等等都是可以实现的。”

王建六介绍:“北京大学人民医院每周三都有查房、疑难病例的讨论,每个月都有业务学习,这些都是在线上对外开放的,我们欢迎相关的医务人员同仁们积极参与到我们的学术交流活动中来。”(中国西藏网 记者/刘莉 杨眉笑)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。