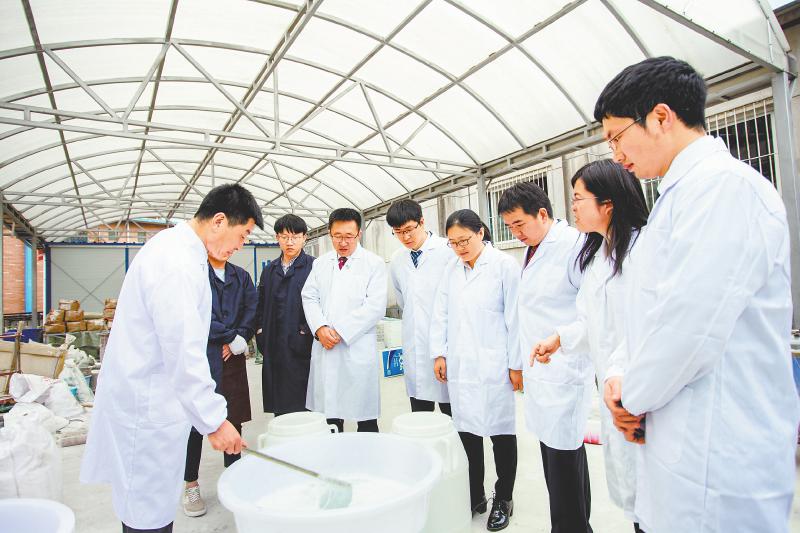

天府永兴实验室固碳与生态修复研究团队的科研人员在开展研究工作。

天府永兴实验室固碳与生态修复研究团队的科研人员在开展研究工作。

天府永兴实验室固碳与生态修复研究团队的科研人员在开展大气集水材料表面自由能测试工作。本版图片均由受访者提供

在青藏高原,如何让重大工程建设和绿色发展实现良性互动,是一道难题。如今,空中取水、人工造“土”、点碳成金……绿色科技创新和先进绿色技术在青藏高原推广应用,让一个个重大工程正逐“绿”向“新”。

这一切的改变,始于一群“地球生态医生”——天府永兴实验室固碳与生态修复研究中心裴向军团队。他们以科技为“听诊器”、以数据作“诊断书”,精准剖析生态病灶,埋头攻关材料-工艺-装备一体化的生态修复技术,靶向研发重大工程生态修复方案。

“生态修复不是对抗自然,而是用科技唤醒生态自愈力。”裴向军表示,希望通过推进技术的创新、发展方式的创新,厚植高质量发展的绿色底色,让生态修复成为重大工程的“标配”。

补水

从空气中要水,植物“解渴”

土壤和水分是影响植物生长的两个关键环境因子。在广袤的青藏高原,很多区域海拔超过4000米,年降水量不足100毫米。

缺水,成为植物“安家落户”的首要难题。有效抗旱保水,成为科研人员进行高寒地区生态修复的关键之一。

过往,不少团队尝试使用过保水剂等材料,来增强植物抗旱能力。但这种材料也有不足,需要人员定期管护来给植物蓄水,交通成本高,很难广泛使用。

科研人员想到了另一个办法,从空气中要水。如何低能耗地从相对干燥的空气中要水?此前研究过多孔聚合凝胶吸释水分机制。

“吸湿性多孔水凝胶材料具有强大的捕获水分能力,能够从空气中吸取水分。”团队成员周立宏说,原理有点像家中衣柜里的除湿剂,不同的是这种水凝胶材料能吸收水,还能在低能耗条件下释放水。

但要把这一科技成果再转化为产品,团队也没有100%的把握。“实验室只需要考虑材料可以吸多少水,但实际应用过程中,不仅要考虑到吸水,还要考虑当地气候、温度等生态环境因素,更为复杂。”为此,裴向军团队在实验室和实践场地中反复实验,将水凝胶材料做成了长持时循环集水材料,改变了植生层被动补水保水方式。

“从实验效果看,材料性能不错,在同等条件下,可以延长植物生长周期7—15天,从空气中为植物补水‘解渴’。”团队成员介绍说。

育土

微生物“吃”石头,人工造土

土壤是植被生存与繁衍的根基,其形成漫长而复杂,是风化、地表下微生物等多种因素对地表岩层进行“多道工序”的打磨,在土壤特别肥沃的地方,形成时间可能需要以万年为单位来计算。

在生态修复过程中,由于脆弱生态环境和多重人为扰动,区域地表植被和土壤被破坏,本地土壤不能够支撑修复植被正常生长,所以需要从其他地方运土,由于找土不易、运输费用以及客土和本地土壤差异,可能会造成一定程度的生态“入侵”或“水土不服”。

于是,“地球医生”们尝试就地“人工造土”,加快熟化进程,在短时间内将岩石变成土壤。团队筛选了几种有高效熟化功能的微生物,这种微生物会剥夺岩石中的电子,然后岩石就会因为失去电子而产生一系列的化学分解过程,这个过程就是大家非常熟悉的“风化”。

微生物改变岩屑外形后,其繁殖速度也快速上升,于是风化速度随之变快,岩石逐渐变得越来越碎、越来越小,最终成为土壤。记者了解到,这种技术加速了岩屑变为土壤的过程,以前可能需要几十年的时间,现在几年就可以实现。熟化的土壤土层深厚,有机质含量高,微生物活动旺盛。

科研人员在野外建立了试验区,短暂几个月很难肉眼见证一块岩屑变成土壤,不过科研人员检测到土壤内矿物质含量有效增加,改良土壤的效果明显。

“碳”路

打造“生态银行”,点碳成金

进入若尔盖山水工程第4年,生态保护修复面积已超过23万公顷,相当于340多个西湖。焕发新生的若尔盖,改变的不仅是生态系统,还有与之俱来的碳汇能力。

这几年,裴向军团队在若尔盖持续“碳”路,研究生态修复长期效应与碳汇核算。“核算碳汇,就是计算草原、森林等生态系统吸收的二氧化碳量,让森林有‘身价’,山水可‘变现’,实现‘钞’能力。”

早在2019年,在阿坝州若尔盖县唐克镇,团队就建立了1000亩生态修复草地试验区及生态监测网络,分析修复工作实施前、实施中、实施后的生态系统固碳能力,“捕捉”草原的“呼吸”。

整合团队研究数据及其他学者公开发表数据,科研人员搭建起若尔盖山水工程生态修复碳汇计量模型。“这是一个复杂的系统工程,需要收集大量的数据。构建好生态修复全生命周期碳汇估算模型与方法学,可测算生态修复固碳潜力,就像在为草原编制一本‘碳账本’,让‘看不见’的碳汇价值变得可量化。”团队成员唐晓鹿说。

目前,裴向军团队已在若尔盖、九寨沟等生态修复工作中开创碳汇价值核算工作,创建对应生态修复情景下的碳汇核算方法和应用场景,探索碳汇效益转化路径。“目前,该团队已基本完成《高寒草地生态修复碳汇核算技术规范》《四川省林草碳普惠方法学 草地生态修复》等多项碳汇核算标准,为后续草原碳汇调查与监测、碳汇量核算与碳汇价值实现等方面提供关键技术支撑。”在这些“神奇技能”的辅助下,团队在生态修复的重大工程中交出亮眼答卷,为全球生态治理提供了“中国方案”。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。