“曼巴”,是藏语“医生”的意思。自2010年起,一批批天津医生来到青海省黄南藏族自治州。他们中,有人原本仅计划援青一年,却在任期结束后申请延期,最终调任黄南州,选择留任当地;有人初来乍到,尚未适应高原反应,就立刻投入一场生命守护战;还有人在第一次援青结束后,毅然开启第二轮援青之旅。

三个故事,恰好勾勒出援青医者从“抵达”到“扎根”的最动人姿态——是义无反顾的坚守,是润物无声的耕耘,是去而复返的牵绊。

河南蒙古族自治县人民医院的援青门诊

此心安处:从“延期”到“扎根”的终生之约

来黄南州前,援青干部间就流传着张晓红医生的故事。

许多人听说,有一位医生援青一年期满后,先申请延期一年,最终直接申请调任黄南州,彻底扎根在了雪域高原。

张晓红医生

见到张晓红医生时,她正在接诊患者。当天下午就诊人数不多,张晓红耐心叮嘱患者各项注意事项,事无巨细。

此时的她,早已适应了高原生活。

张晓红说,选择援青并留青,或许与家族情怀有关。曾经支教的妹妹告诉她,那段支教时光是自己最快乐的时刻,援青的种子也因此在她心底埋下。

2019年,张晓红曾计划申请援青,但当时儿子仍在上学,让她暂时打消了念头。

但对她而言,黄南州从来不是遥远陌生的地名,而是早已埋藏在心底的一份召唤。

2022年,儿子已经参加工作了,张晓红义无反顾地踏上雪域高原,成为黄南州同仁市人民医院综合科的一名医生,主要负责内分泌疾病诊治,填补了医院在该领域的空白。

2023年3月,她收治了一位血糖高达30mmol/L的糖尿病患者。当时患者还伴有贫血、低血钾、低蛋白血症及全身水肿,身形却消瘦如柴。由于院内缺乏白蛋白等关键药品,张晓红建议患者转至上级医院就诊,但患者得知她是天津来的医生后,无比信任,坚持留在该院治疗。

为不辜负这份信任,张晓红指导家属外购药物,日夜监测患者病情,一周内几乎未曾睡过安稳觉。最终,患者各项指标恢复正常,病情好转出院。

“患者说他相信天津援青医生的水平,我不能愧对这份信任,再难也不能退缩。”正是这份沉甸甸的信任,让她真切感受到当地对优质医疗资源的迫切需求。

2023年7月,援青期限届满,本该返回天津的张晓红觉得工作尚未完成,提交报告申请延期一年。

2024年7月,延期任期又至,张晓红仍觉得任务未竟,再次提交报告——这一次,她申请留任当地。

彼时,黄南州人民医院正紧缺内分泌科相关医生。得知此事后,第一时间争取她到州医院工作。

2024年8月,结束一个多月的休假后,张晓红再次踏上雪域高原,成为一名真正扎根高原的“曼巴”。

因医生资源短缺,调至黄南州人民医院后,张晓红先后在住院部、门诊任职,如今还承担着体重管理门诊的工作,已成为医院内分泌专科的核心力量,她甚至是州医院本地医生中,第一名硕士研究生。

如今,张晓红已完全适应高原生活,每天八点半准时到岗,专注于糖尿病、甲状腺疾病等内分泌专科病症的诊疗。

对于这份选择,她用苏东坡“此心安处是吾乡”来诠释:“如今能留在这里,用自己的专业知识帮助更多患者,我感到无比充实。”

春风化雨:从“输血”到“造血”的筑基之路

2024年7月,天津市第四中心医院副主任医师李广阔来到黄南州人民医院。

初到黄南的第一周,高原反应让他难以入睡——常常晚上十一点躺下,凌晨一两点就醒来。身体虽不适,工作却未落下。他首先做的,是摸清黄南州人民医院重症医学科的“家底”。

王凡医生(左)和李广阔医生(右)

来黄南前,李广阔曾简单认为,援青就是帮当地做几台手术。但摸排结果让他深感责任迫切:医院硬件设施确实过硬,但仅能提供基础医疗服务,高精尖技术领域存在明显短板,比如介入治疗、临时起搏器植入术等技术几近空白。

一台复杂手术能挽救一条生命,但如果不能为当地培养起一支“带不走的医疗队”,自己离开后,医疗空白可能会再次出现。

“先填补技术空白,得让设备‘活’起来。”李广阔说,比如床旁超声设备,是非常实用且先进的医疗工具。为让本地医生熟练掌握,他从基础理论到实际操作,手把手教学,如今当地医生已能独立运用床旁超声开展胸腔积液穿刺置管等操作。

临床需求迫切的临时起搏器技术,是李广阔攻坚的重点。此前,黄南州医院从未独立开展过该项操作,遇到心率过慢的手术患者,医生常陷入两难:要么冒险手术,要么让患者辗转外地求医,既延误病情,又加重经济负担。

今年9月,一名准备接受妇科手术的患者,术前检查发现心率异常,麻醉科对术中风险高度担忧。李广阔决定开展临时起搏器植入术,并将这次操作变成一堂生动的教学课。此后,他带领团队深入演示、细致讲解,让当地医生在实践中掌握了这项保障患者安全的关键技能。

“我想以一个人的进步,带动一个科室的进步。其他人看到有人水平提高了,就会有学习的动力。”李广阔说,本地医生王凡就是这样被带动起来的——他的第一台临时起搏器植入术,正是在李广阔的手把手指导下完成的。

“过去,我们外出学习的机会很少,援青医生来了以后,老师就在身边。”王凡说。如今,整个科室已能独立开展冠脉介入治疗和临时起搏器植入术。

在带教新技术的同时,李广阔敏锐发现,所在科室并未开设规范的心血管专科门诊。“没有门诊,患者出院后就很难找到对应医生,总不能一直往住院部跑。”他提出开设专科门诊,让出院患者能便捷找到医生;患者想加微信咨询,他也欣然同意,能通过微信说清的事,就不折腾患者跑医院。

本地医生曾担心:“开设门诊后,要是没病人来怎么办?”对此,李广阔的想法是:“就算没病人,也得坚持坐诊——要通过这种方式建立与患者的信任和联系。”

李广阔展示建立的患者微信群

慢慢的,门诊患者多了起来。一些出院患者通过门诊与医生保持联系,定期前来复查;李广阔还建立了患者微信群,定期发送疾病预防和护理知识。

从最初预想的“只做几台手术”,到后来的骨干医生系统培训,李广阔传递的“用心理解患者、用心服务患者、用心沟通患者”的理念,逐渐被科室医生接受。春风化雨间,短短几个月,他带领科室发生了显著转变。

“我有一系列计划,但都得一步一步来。有些计划能在援青期间完成,有些可能完不成。如果顺利,援青结束后我依然可以回来,也可以定期回来做手术;还能推动两地人才互访、科研合作——援青任务的结束,从来不是真正的结束,而是新的开始。”他说。

山海情深:从“离别”到“归来”的不了牵挂

2018年7月,天津市第五中心医院骨科主治医师赵晓涛来到黄南州,成为河南蒙古族自治县人民医院的一名医生。

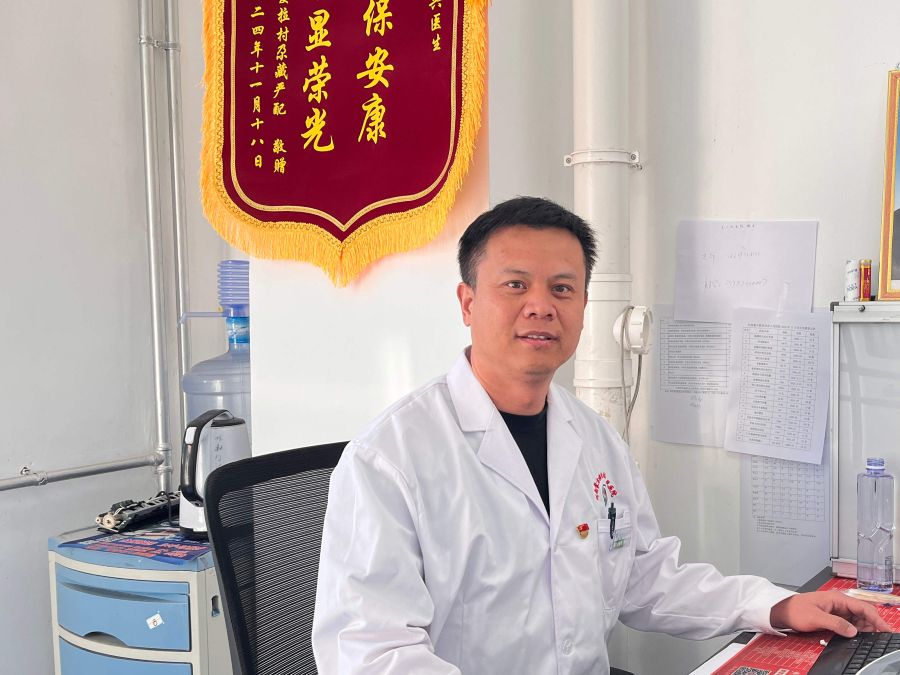

赵晓涛医生

那次援青期限为半年,但期满时,当地医院的骨科手术室建设尚未完成,徒弟培养也未达预期,赵晓涛决定延期一年。

第一次援青结束时,他信心十足。

从2018年7月到2019年12月,一年半时间里,在他的带领下,当地医院的骨科手术室顺利建成,外科人员技术水平也得到提升,已能独立开展简单的骨科手术。

回到天津后,赵晓涛依然牵挂着河南县人民医院的发展,遇到疑难病例,仍会通过远程会诊提供帮助。

2024年7月,医院接到援派任务,在援助青海和甘肃之间,赵晓涛再次主动报名。领导考虑到他的身体状况,建议他选择海拔较低的地区,但他看到受援地包含“河南”(河南蒙古族自治县),毅然选择再次奔赴平均海拔3600米以上的这片土地。

“对河南县有感情,也希望自己的援助能更连续、更完整。”赵晓涛说。然而,满怀信心归来,现实却给了他沉重一击:

当初他努力建成的骨科诊疗体系,全倒退回了原点——培养的徒弟调任卫生院副院长,外科人才流失严重,病房几乎没有住院患者,剩余几名外科医生只能参与急诊工作,骨科手术也几乎停摆。

“当时特别失落、挫败,甚至有种无力感。”赵晓涛说。

沉下心后,赵晓涛与当地医院院长沟通,才弄清背后缘由:当初返聘的专家不再续聘,年轻医生未能获得当地群众信任,再加上医生人手不足等一系列问题,最终导致了这一局面。

“这次一定要鼓足劲,重新搭建好外科、急诊体系,并且把愿意长期留在高原工作的年轻医生作为培养重点,防止这种倒退现象再次发生。”这一次,赵晓涛在做好基础临床诊疗和专家门诊工作的同时,将重点放在深入了解每位医生的职业规划、性格特点——尤其针对想长期在河南县工作的本地医生,结合他们的性格特质制定个性化专业进修方向,并推出短期三个月的强化进修制度,选派当地医生前往病例资源丰富的医院进修。目前,已有两名医生完成了在天津市第五中心医院的骨科和麻醉科进修,填补了医院的人才缺口。

今年7月,本该返回天津的赵晓涛,再次选择延期一年。

“现在医院搬到了新院区,外科和急诊体系需要进一步完善,刚需缺口专业还得继续培养,每位外科医生也需要根据自身特长进行亚专业化发展。”说起未来的工作计划,赵晓涛有着清晰的规划。

赵晓涛正在带教手术(受访者供图)

截至目前,他已带教本地医生开展危重症患者抢救、严重软组织损伤手术治疗、动物致伤手术治疗、气管插管技术、骨折及脱位保守治疗、骨科疾病后期康复治疗、骨折及软组织疾患手术治疗等多项技术;并借助天津“大后方”的资源,加快培养骨科和麻醉专业人才。

在援青人员中,赵晓涛总是以“一个老河南人”来形容自己,他的热情与执着也感染着身边的人。很多同事说,“赵医生真把大家当亲人照顾、培养,把河南蒙古族自治县人民医院当成自己的事业来谋划、发展。”

但他也坦言,援青路上有不少艰难时刻:比如医院人手不足时,工作强度大,让他深感人才培养的紧迫性;比如危重病人集中时,既要保障医疗质量,还要做当地医生的心理疏导工作,给他们鼓舞打气,帮他们建立信心;再比如面对当地人才流失的焦虑,让他更加坚定了“重点培养愿意扎根艰苦地区人才”的决心。

初上高原时,剧烈头痛与无尽失眠是这片土地给他们的“下马威”,但比身体反应更强烈的,是心灵的震撼——他们看到了当地医疗条件的局限,更看到了群众眼中对优质医疗的热切渴望。

那一刻,他们明白,自己带来的不仅是医疗技术,更是一份被迫切需要的希望。

三位高原“曼巴”,三条不同的援青之路,却指向同一个终点——奉献。他们用医术“惠”高原,用仁心“暖”雪域,在“生命至上”的信仰面前,他们用行动诠释了何为山海皆可平。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。