卡若遗址发现30周年

|

|

1979年卡若遗址发掘前的会议场景。 |

30年前富有戏剧性的考古发现

1977年,西藏昌都地区发现了一处重要的新石器时代村落遗址。随后的1978年1979年,考古工作者又连续两次对遗址进行发掘,出土了房屋近30座,石器、骨器、陶器数万件,有着极为重要的学术价值,被认为是20世纪西藏最重要的考古发现。1996年国务院公布其为全国重点文物保护单位。然而,如此重大的考古发现却十分富有戏剧性。

1977年春天的一个夜晚,西藏昌都地区水泥厂的广场上正在放映一场电影,片名是“文化大革命期间出土文物”。银幕上一些出土文物的镜头引起了看电影工人们的注意。联想起前不久,水泥厂因扩建厂房挖地基,挖出许多石块、陶片等东西,很像银幕上的文物。于是不久,几个热心肠的工人拿着挖出的石块、陶片等,专程到昌都地区文化局找人鉴定。那时的地区文化局,从来没有接触过文物,更没有一个文物干部,无法鉴定。说来也巧,就在这时,西藏自治区文物管理委员会仁青、欧朝贵、索朗旺堆三名文物干部到昌都征集文物,经观察认为,可能属早期人类活动的遗物。一刻也不能耽搁,第二天一早,文管会3个人来到出土地点进行实地勘察,还挖了一条5×1米的探沟,挖出了一些文物。因此进一步认为,这可能是一处有地层关系的古代文化遗址。 现在回忆起来,真是无巧不成书。当时如果没有水泥厂扩建厂房挖地基挖出文物,如果没有那场有关文物的电影,如果没有水泥厂热心肠的工人拿着文物寻求鉴定,如果没有西藏文管会3名文物干部到昌都征集文物,这个重大考古发现可能与我们失之交臂。

遗址位于昌都镇(地区所在地)东南12公里处的一个藏族小村庄—卡若村以东1公里处。西距拉萨2500公里,东距成都也是2500公里,正好处在川藏公路的中间地段,海拔3100米。遗址东面,是奔流不息的澜沧江,南面是卡若河,遗址处在两河交汇的三角形台地上,面积约10000平方米,与昌都水泥厂厂区重叠,因卡若是永久地名,所以学术界将遗址命名为“卡若遗址”;将遗址所代表的考古学文化称之为“卡若文化”。

卡若遗址的发现把西藏历史向前推进了3000年

|

|

1979年卡若遗址发掘前的会议场景。 |

30年前卡若遗址的发现,把西藏历史向前推进了3000年。

根据文献记载,早在商周的时候,中国西部就活跃着一个古老的羌族,以现在的青海为中心,过着游牧生活,部落多至150个,各自为号,不相统一,直至唐初,建立吐谷浑国。大概从战国到唐,羌族中又有许多部落向南、向西扩展,逐渐进入西藏。大体有四个国家或部落集团:一个在东部称附国;一个在北部称苏毗国(隋书称女国);一个在南部称吐蕃国;一个在西部称象雄国。所以多数学者认为,西藏最早的人类来自北方的羌族,进入西藏的时间大约相当于战国时期。

西藏有“以画言史”的传统,拉萨罗布林卡新宫(1956年建)二楼小经堂的墙壁上,绘有整套西藏历史的壁画。内容从猴子变人,吐蕃王系,藏传佛教各教派,一直到中华人民共和国成立,连续不断。根据传说,吐蕃王系共传41代,全都有名有姓。到了第32代藏王松赞干布,文献记载明确,他继位的时间是公元629年,距今1378年。在此之前的第1—31代藏王,由于没有文字只能凭传说推测。如果每代藏王在位时间平均为25年,共计775年。所以从第1代藏王到现在的时间应该是2153年,相当于西汉前期。如果说西藏的历史最早可以追溯到战国—西汉,其年代最多不过距今2500—2000年(在卡若遗址发现之前,西藏境内也有过一些考古发现,主要在西藏西部、南部和北部,发现了一些大型打制石器和细石器,由于都是地表采集,年代始终没有确定,所以这部分石器还不能作为西藏历史纪年的依据)。

|

|

卡若遗址发掘工地一角。 |

卡若遗址的年代,根据发掘者发表的《昌都卡若》一书(1985)框定在距今5000—4000年,这是一个稳妥的数字。而中华世纪坛“青铜甬道”—中国历史纪年(2000),把卡若遗址的年代定在公元前3500—公元前3200年,即距今约当5500—5300年。中华世纪坛是国家行为,所以最终把卡若遗址的年代上限确定在距今5500年。

由此看出卡若遗址的发现把西藏历史向前推进了3000年。这是一个了不起的贡献。

文明曙光

卡若遗址发现的另一个意义,说明了西藏和祖国许多地区一样,早在距今5000多年前,已经出现文明曙光,对中华文明形成做出过伟大贡献。

已故著名考古学家苏秉琦先生,于上个世纪八九十年代通过大量考古学材料研究证明,中国古代文明早在5000年前已经形成,这一观点已被广泛接受。同时他还指出,中国文明的形成,不仅仅只是中原地区,那种过分夸大中原古代文化,贬低周边古代文化的偏差开始得到纠正,从而进一步提出了“满天星斗”的论断,即中国文明形成多元论的科学论断。上个世纪70年代,苏秉琦对距今四五千年的石峡文化广东曲江墓地进行分析后指出,该墓地朱砂铺底,随葬石钺、玉琮、陶质礼器和大小系列配套的工具,显然是属于军事首领、祭司和工匠的墓,说明社会分工引起的社会分化已经形成,“士”、“庶”之分已经确立,氏族制度已遭破坏,并进入了文明发展的历程。

|

|

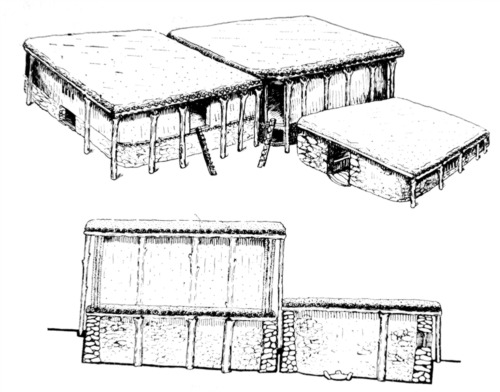

半地穴石墙房屋复原图。 |

长期以来,人们对西藏高原缺乏了解,认为远古西藏是一块人迹罕至的不毛之地,经济文化落后。卡若遗址的发现,改变了人们的看法。起码在距今5000多年前,西藏高原东部,就已经有了发达的古代文化,其程度不低于我国其他地区。如果我们把卡若放在5000多年前的时间和空间进行思考,便会发现:第一,卡若地区当时的气候比今天好,气候比今天温暖湿润得多。根据出土的动物骨骼分析,卡若地区狍子的出现,说明与我国华北相似,而水鸟的出现说明附近有河湖沼泽。根据采集的苞粉资料分析,卡若地区的山坡地带,有茂密的森林,林下有各种蕨类和草本植物,沟谷地带生长有各种耐旱植物。第二,卡若地处西藏东部横断山脉中部,怒江、澜沧江、金沙江自北向南流过,自古以来是连接内地与南亚的天然通道。如果将卡若放大到整个西藏高原,正好是古代巴比伦、埃及、印度、中国几个大文明中心的交汇处。所以当时的卡若绝不是孤立的,在其发展的历史进程中不可能不和外界发生密切联系。卡若遗址文明火花从以下几个方面可以看出。

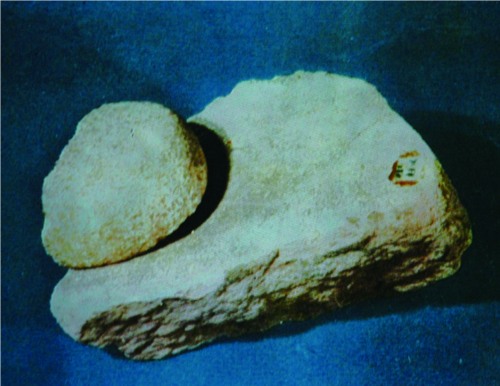

首先是玉器加工。玉器的广泛使用,是中国古代文明区别于其他各大古代文明的一个重要标志。从7000年前的北方红山文化到后来的南方良渚文化,一直到3000多年前的商文化,中国玉器制造业十分发达。5000年以前的卡若文化也不例外。卡若遗址两次发掘共出土玉器25件,占全部磨制石器的5%。原料全部为硬玉,硬度在7度以上,颜色主要为墨绿色,器形为斧、锛、凿等,通体磨光,加工精细,有的有使用痕迹。斧和锛体形较大,最大的几件斧,长度在10厘米左右。在没有金属工具的情况下加工这些工具难度是相当大的。经过调查,卡若玉器使用的原料,非本地出产,可能是交换所得,也可能通过战争获得。综合各方面资料,当时卡若可能分化出专门的制玉工匠。25件玉制品中,22件为斧、锛、凿成套组合,可能有专门的用途,但绝非一般生产生活使用,估计和祭祀活动有关。其中一些有使用痕迹,估计也不是一般生产生活所为,可能也和祭祀活动有关,如杀牲等。

|

|

卡若遗址出土的石器。 |

卡若遗址的文明火花,从房屋建造中也可以看出。卡若遗址最大的一座房屋,面积近70平方米。在山区空间狭小的情况下,此种大房子是很突出的,而且房内有四个烧灶,还有一个大“灰坑”,灰坑里面发现各种动物骨骼,估计是吃剩下的残骨。在房屋一侧还出土成堆的炭化小米。以上说明,这不是一座普通居室,很可能是部落军事首领召集会议的场所。

另外,卡若文明火花从祭祀遗迹中同样也可以看出。卡若遗址发现两种遗迹和祭祀有关,一种叫“圆石台”,一种叫“石围圈”。“圆石台”,发现两处,圆形,直径1.5—2米,高0.2—0.5米,用大砾石垒筑,中间用小石填充。“石围圈”共发现三处,均为半地穴式,平面为圆形或方形,面积不超过6平方米,穴壁用砾石垒砌,深0.5米左右,底部堆积深黑色土,土质松软。深黑色松软土质和其它土质明显不同,疑为烧过很多油脂类物品,是祭祀所致。

卡若遗址出土的一件双体兽形罐,是一件精美的艺术品,现展出在西藏博物馆正中最显眼的大厅中央。该器高19厘米,一个口,双体,四个器耳,一个小平底,双体刻画的折线纹略有不同,折线纹内填黑色彩绘,形似雌雄双兽立。该罐和许多器物在一座半地穴仓库中出土。这件陶器绝不是一般的生活用器,它具备了“神器”的特质,可能是礼器,或祭祀时使用的祭器。

从上述材料分析,卡若遗址出土的大量玉器说明,专门的制玉工匠已经产生;大房子则说明,是军事首领召开军事会议的场所;祭祀遗迹,是祭司活动舞台;而双体兽形罐,是当时的“神器”,主要用作礼器或用来祭祀。5000年前的卡若,已经出现军事首领、祭司和工匠。

|

|

卡若遗址出土的双体兽形罐。 |

填补空白

卡若遗址的发现,还有一个重要意义,填补了西藏考古发掘的空白。

卡若遗址发掘后,当时媒体称,是西藏境内首次大规模科学考古发掘,填补了西藏考古发掘的空白。西藏和平解放以前,曾有少数外国人,包括传教士、探险家等在西藏境内有过一些所谓的考古发现,但都谈不上科学意义的考古发现。上个世纪五六十年代,内地一些科学工作者,主要是地质工作者在西藏也找到一些石器标本,但全部为地面采集,缺乏地层依据,无法确定其年代。卡若遗址的两次发掘,共计面积1800平方米,是完全按照考古学方法进行的。除了获取了大量的古代人文信息外,还采集了大量的木炭标本(测定放射性碳素年代)和苞粉标本(分析古代植物),以及各种动物骨骼。

卡若遗址的两次发掘是西藏自主进行的,单位是西藏文物管理委员会和西藏文化局,参加人员是:刘平修(队长)、甲央(副队长)、侯石柱(秘书)、索朗旺堆、冷健、旺堆、更堆、张文生、徐明、邓克平、李虹。内地一些单位和人员协助发掘的有:四川省博物馆陈显双、张才俊,国家文物局黄景略,中国社会科学院考古所石兴邦(顾问),云南省博物馆邱宣充,四川大学童恩正(副队长)、冉光瑜、王东元以及12名考古专业学生。

卡若遗址发现和发掘,标志着西藏考古工作进入了一个新的历史时期,以后的30年里,西藏考古工作有了长足的进展,发现了一大批考古文化遗存,如先后发现了朗县列山古墓地、拉萨曲贡遗址、西藏岩画、吐蕃墓葬等。初步建立起自旧石器(含细石器)、新石器、古代岩画、吐蕃墓葬、古格遗存等西藏考古学体系。为西藏历史研究提供了实物资料。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信