考古三星堆 开拆新盲盒

三星堆遗址8号“祭祀坑”拍摄的金面罩铜头像。新华社

三星堆遗址8号“祭祀坑”,考古队员在进行挖掘工作。新华社

三星堆遗址8号“祭祀坑”拍摄的铜神坛局部。新华社

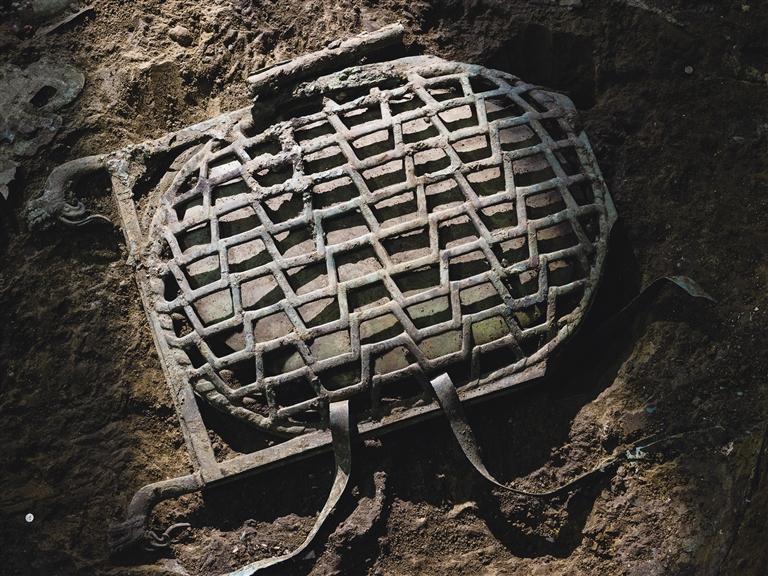

三星堆遗址7号“祭祀坑”拍摄的龟背形网格状器。新华社

6月13日,四川省文物考古研究院公布祭祀区最新考古发掘成果:在7、8号祭祀坑里,发现了大量造型前所未见的精美青铜器。这些颠覆现代人想象的文物造型神秘诡谲,再证三星堆青铜文明的独特面貌。此外,还在祭祀区周边发现了大量小型祭祀坑和建筑基址,为认识三星堆祭祀区提供了新的宝贵材料。

6座坑出土编号文物近13000件

2019年,三星堆遗址祭祀区新发现6座祭祀坑,次年10月开始了正式发掘。一年多来,三星堆6座祭祀坑已累计出土编号文物近13000件,其中相对完整的文物3155件。较为典型的文物有K3的金面具、铜顶尊跪坐人像、铜顶坛人像、铜顶尊人头像、铜戴尖帽小立人像、立发铜头像、铜爬龙器盖、铜盘龙器盖、铜大面具、铜圆口方尊、铜兽首衔鸟圆尊、铜小神兽、神树纹玉琮、刻纹玉器座,K4的铜扭头跪坐人像,K5的金面具、鸟形金饰、象牙雕刻,K6的玉刀、木箱,K7的龟背形网格状器、铜顶璋龙形饰、三孔玉璧形器,K8的金面罩铜头像、顶尊蛇身铜人像、铜神坛、铜巨型神兽、铜龙、铜立人像、铜戴象牙立人像、铜猪鼻龙形器、铜神殿形器盖、石磬等。

迄今为止,3、4号祭祀坑已结束发掘,5、6号祭祀坑整体切割搬迁到文保中心进行实验室考古,正在进行考古发掘的7、8号坑则再度发现大量造型独特的珍贵文物。

据了解,7号坑文物在象牙之下,主要是小件青铜器和玉器,其中铜顶璋龙形饰、三孔玉璧等较有特点,尤其一件龟背形网格状青铜器成为“镇坑之宝”。这件文物的青铜网格为浑铸法打造,却在网格中存放了一件椭圆形玉石,推测可能刻有符号或者覆盖丝绸等。

多座祭祀坑埋藏年代一致

三星堆祭祀坑埋藏年代一向备受关注。民间不时有人认为学术界故意压低三星堆的年代,以免出现把中原文化比下去的情况。三星堆祭祀区考古发掘执行领队冉宏林介绍,根据6座祭祀坑碳十四测年,大多数坑的年代确为商代晚期,大约距今约3200年至3000年。

据介绍,三星堆新发现的6座祭祀坑自2020年10月开始正式发掘时,就把测年作为其中一项重要学术课题。在4号坑发掘时,研究人员在竹炭灰烬层采集了15份样品,最终在碳十四测年时,得到6个年代数据。2021年初,4号坑测年率先出炉,95.4%的概率在距今3148—2966年左右,属商代晚期。

此后,相继投入发掘的6座祭祀坑全部采集测年样品共计近200个。经过贝叶斯统计树轮校正计算,明确几座坑的埋藏年代大概率落在公元前1150年至公元前1000年的范围之内。此外,遗址区内出土的陶尖底盏、陶高领罐、陶敛口瓮等与金沙遗址兰苑地点同类器物形制近似。因此,除了存在打破关系的5号坑和6号坑年代稍晚之外,其余几座坑的埋藏年代一致,为商代晚期,距今约3200年至3000年,解决了过去三十年来关于“祭祀坑”埋藏年代的争议。

发现80多平方米建筑遗迹

2021年,当三星堆祭祀区考古成果吸引全国关注时,结束3、4号坑发掘的考古人员,又开始了对周边区域的考古勘探。三星堆遗址祭祀区考古工作队队员许丹阳介绍,此次勘探有两大目标:继续寻找考古大棚外区域还有没有新的坑或者重要的房子,另一个则是寻找祭祀区的边界,搞清楚祭祀区究竟有多大。

早在2019年,考古人员曾在这一区域打过洛阳铲,挖过探沟,并且在现在考古大棚西侧发现有房屋墙体拐角的迹象。只是后面很快发现了6座祭祀坑,相关工作只有暂停。2021年10月,考古人员重启这片区域的勘探。他们在西侧重新掏出回填的探沟,顺着房屋的拐角,果然分别找到了长约10米、宽约8米的建筑基址,将其命名为F1。从房初的正射影像图看,F1和三星堆祭祀坑的方位一致,基本呈现东北—西南走向。初步估算,这处建筑遗迹的面积大约近86平方米。

在三星堆遗址祭祀区发现房屋遗迹,它们会是三星堆祭祀神灵的神庙或者供奉祖先的宗庙吗?许丹阳表示,这个猜测虽然顺理成章,但现在显然尚无法回答,“从目前三星堆8座祭祀坑发现的文物来看,体量相当庞大。区区一座80多平方米的房子,显然不可能装下这么多重器。”当然,现在只是才探明了两三处房址。未来如果能够探明这是一处面积更大的建筑群,并且了解到它建成的时间,或许可以探索这处房址的性质。

三星堆出土中分发型人物,“他”是谁?

考古人员初步确认一处80多平米的房屋遗迹,并且接连发现留着中分发型的人像及象牙等器物。专家判断,附近可能还存在小型祭祀坑。此外,包括三星堆、金沙遗址在内的古蜀文明遗址中,曾出土多种发型人物雕像,包括辫发、笄发等。北京大学考古文博学院孙华教授曾在研究中发现,发型可能与统治阶层的族群密切相关,那么,此次三星堆遗址发掘的中分发型雕像,究竟是什么身份?

与三星堆遗址一脉相承的金沙遗址,曾出土了12件石跪坐人,其发型中分,与此次三星堆遗址发现的石跪坐人形态类似。

金沙遗址出土的石跪坐人像,裸体,赤足,双手被绳索反绑,呈跪坐姿态。头顶梳着中分,四角高翘,像一本翻开的书籍。脑后的两股辫发并列下垂,尾端被反绑的双手遮住。身体微微前倾,眼睛、嘴巴和顶部的头发都以阴线刻划,部分位置有彩绘。这类形象在三星堆遗址、成都方池街遗址曾有过发现,却不见于中国其他地区,应该是古蜀王国特有的一种艺术造像。

在金沙和三星堆遗址出土的青铜立人,象征着古蜀王国身份特殊、掌管国家权力的上层贵族。它们都是站立于高高的插座或方座之上,而石人却是双膝下跪、双手被反绑的形象。

一跪一站,两者姿态形成鲜明对比。有学者认为,这可能意味着石人与青铜立人的身份迥然不同,表现的应该是奴隶、战俘或犯人这样的下层人物。在举行祭祀仪式时,它们和其他祭品一起被集中掩埋,献祭给神灵。但根据石跪坐人像的“跪姿”,也有学者提出了另外一种看法。仔细观察可以看到,石人虽然双膝跪地,但臀部放在脚后跟上,大腿和身躯并没有直立。

据文献记载,古人两膝着地伸直腰股为跪,两膝着地臀部贴于脚跟上为坐。而“坐”,是一种古老的礼仪习俗。既然石人像的姿态并非是带有惩罚性质的跪姿,反而是带有礼仪色彩的坐姿,那么他的身份自然也就不是低微的奴隶或者战俘。

文献记载也呼应了这样的猜测。根据《吕氏春秋·顺民篇》的描述,商汤王灭夏之后掌管天下,遇大旱五年颗粒无收。于是汤剪断自己的头发,以木压十指而缚之,将自己的身体作为祭品,向天帝求福。百姓愉悦,天降大雨。

这样看来,石人像与文献中“桑林祈雨”的汤王相似,是主动献身祭祀的上层人士,在古蜀社会可能象征着当时掌管宗教权力的巫师。

不过,这些看法目前学术界尚无定论。石跪坐人像的身份仍然有待讨论。(成都日报)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

-

拉萨河1号闸完工并开始发挥效益

拉萨河河势控导工程(滨江花园段)于2021年5月24日下闸蓄水。[详细] -

世界海拔最高天文馆在拉萨开工建设

近年来,西藏天文事业不断垦荒发展,从西藏第一座专业天文台——国家天文台西藏羊八井观测站,到西藏西部的国家天文台阿里观测站,备受瞩目。[详细]

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信