难忘的岁月

2016年5月中旬,应老同学之邀,到陕西咸阳阔别近50年的母校——西藏民族学院参加藏文系同学的聚会。久别重逢,物是人非。当年血气方刚、风华正茂的同学如今都成了年逾古稀、满脸沧桑的老人。大家漫话别情,畅叙友谊,思潮澎湃,情不自禁地回忆起当年在民院难忘的岁月。

1964年8月,我考入西藏民族学院(当时为西藏公学)藏语文系。当时三年自然灾害刚过,国计民生仍处于困难时期。对于出身于普通农民家庭的孩子来说,能考上大学喜出望外。

在随后的学习中进一步了解到,民院是西藏和平解放后党中央在祖国内地为西藏创办的第一所高等学府,也是当时西藏唯一的高校,承担着特殊的历史使命,已经为西藏培养了一大批干部和各类专业技术人才。国家对民族院校很重视,在生活上对藏汉族学生给予了特殊照顾。上世纪60年代中期,民院的学生生活标准是每月15.6元,从助学金中解决,高于其他大专院校。有时西安一些大学的同学来民院访友,也对民院的伙食很羡慕。

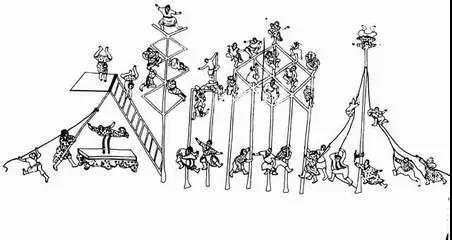

学校的活动安排也是丰富多彩的,除了学习,学校还组织学生参加一些力所能及的生产劳动,农忙季节则走出校门帮助咸阳市区一些社队秋收。劳动既是一种体力锻炼,也是一种思想升华,有利于培养学生艰苦奋斗的劳动人民本色。上世纪60年代文化生活比较单调,学校每周六晚上安排放电影,大家不约而同搬个凳子观看,自得其乐。

西藏自治区成立后,西藏社会发展进入了新的历史阶段。因需要大批干部进藏工作,当时学校决定藏文系一、二班同学进藏参加“三大教育”(爱国主义教育、阶级教育和社会主义教育)运动,在实践中进行专业实习。

同年7月,参加了“三教”工作的两班同学在拉萨集中。根据西藏工作的需要,学校决定进藏实习的100余名学生中,有三分之二左右提前毕业留在西藏工作;三分之一左右回校继续学习。

1967年2月初,按照自治区人事局的意见,我们回到西藏民族学院。但当时受西藏和陕西西安地区“文革”的影响,学校的“文革”也处于两派争斗的动乱时期,无法正常上课。这种动乱的局面一直持续到1968年。由于“文革”的影响,学校原来良好的教学秩序、和谐的师生关系及亲如手足的民族情感受到了不应有的损害,教训十分沉痛。

我们又是幸运者。在校期间,亲身经历了学校的更名,见证了学校和西藏社会的发展变迁。藏文系68届毕业生成为学校更名后第一届本科毕业生,并由此成为同学们人生道路的重要转折点。是学校领导和老师教书育人,使我学会了如何做人做事;是所学专业搭起了桥梁,拉近了与藏族人民的距离,加深了感情,促进了工作。我进藏后,根据当时的政策,先分到林芝驻军52师学生连接受再教育,后于1970年6月分配到拉萨市米林县工作。1984年10月调到拉萨市人大常委会机关,1991年内调回原籍河南省临颍县人大常委会。在藏期间所见所闻,民族学院毕业生遍布全区各条战线,其中大部分人已成为领导骨干或业务骨干,在西藏建设事业中发挥了重要作用。事实说明,民族学院桃李满天下,不愧为“西藏干部的摇篮”。

岁月悠悠。50多年过去,西藏民族学院同全区、全国一样发生了天翻地覆的变化。2016年老同学聚会时,欣闻经国家教育部批准,从2015年4月28日起,学校第二次更名为西藏民族大学,为西藏培养担当民族复兴大任的时代新人。这是母校的又一次腾飞,是党和国家的厚爱和信任,也是西藏全区各族人民的期待和厚望。衷心感谢母校的培养教育之恩,诚挚祝福60华诞的母校永葆青春,越办越好!

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

-

【70后大叔进藏记(1)】折腾50小时到拉萨 相亲被拒 为填饱肚子花式蹭饭

1992年的那个暑假,刚刚毕业就主动申请援藏的臧公柱踏上了前往拉萨的“征程”。说是“征程”一点都不夸张,整整五十几个小时,他自己都没想到会这么折腾。[详细] -

【改革开放40年】两代藏族人的行走半径

与自己的父母比起来,21岁的降登达去过更远的地方,看过更多的风景,也感受过更多元的文化。[详细] -

罗布林卡古籍普查登记工作启动

日前,“全国古籍重点保护单位”罗布林卡古籍普查登记工作正式启动,标志着西藏加快推进4家“全国古籍重点保护单位”的普查工作。[详细]

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信