西藏传统建筑中的“阿嘎”土

|

|

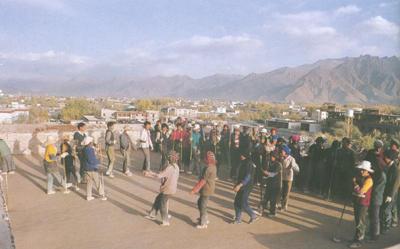

大昭寺屋顶打“阿嘎”的众青年 |

“阿嘎”土这一材料在西藏传统建筑中运用较为广泛,象楼顶防水、墙顶防水、屋内地面等建筑工程技术处理中,水泥材料还不曾问世的时候,“阿嘎”土是最佳选择,人们把“阿嘎”土视为上乘材料加以运用,尤其是寺院建筑、宫廷建筑、政府办公大楼、达官贵人的府邸、富豪人家的私宅等,这些建筑中“阿嘎”是必不可少的。

“阿嘎”材料的广泛运用和它独有的特性以及长期的实践中积累起来的一整套“阿嘎”建筑技术确定了“阿嘎”在藏族传统建筑中的地位和作用。一座地道的藏族传统建筑若没有“阿嘎”土是很难想象的。

“阿嘎”在藏语中是指粘性强而色泽忧美的一种风化石,它产于西藏的一些半土半石的山包中。当我们在山上采掘“阿嘎”土的时候,我们会发现这些山包中音通土、白灰土、红土、碎石、“阿嘎”土分层存在,有的山上也会出现单一的“阿嘎”土。“阿嘎”土分淡红、淡黄两色。“阿嘎”在藏语中的另一层意思是运用“阿嘎”材料筑造出来的屋顶或者地面,也就是运用这一材料制作出来的成品。

拉萨城区藏族传统建筑是“阿嘎”材料用量最大的地区,它的“阿嘎”原料来源于曲水县、林周县、山南地区扎囊县境内。曲水县的“阿嘎”土为红色,该土由于粘性过强,打制“阿嘎”时技术要求较高,因此实际运用中采用不多。林周县和山南扎囊县的“阿嘎”上粘性适度,打制“阿嘎”时不会轻易开裂,又能达到硬度要求,所以拉萨城区寺院、佛堂和私人宅院建筑大多采用这种“阿嘎”原料。另外当雄县境内也出“阿嘎”土,它是属于红色“阿嘎”土,硬度稍弱,适用于屋内地面“阿嘎”材料。

|

|

在布达拉宫脚下打“阿嘎”的女青年 |

一、“阿嘎”土加工处理技术

“阿嘎”土从山上采掘下来的时候是一大块,把它打碎以后根据其体积大小分三种,第一种为粗石土,其体积略小于拳头;第二种为中等石土,其体积比鸡蛋小一点;第三种为细石土,其体积与蚕豆相当。“阿嘎”土在打碎过程中出现的粉状细土可用于墙面打光和佛像雕塑材料。

运用“阿嘎”材料处理屋内地面的时候,先把第一种“阿嘎”土平平地铺在地上,其厚度不宜过薄,一般在五到十厘米左右。用“帛多”(一种专门夯打“阿嘎”土的劳动工具。它是由一块厚约三至五厘米,直径为十五厘米的圆形青石块中心打孔,穿进一根一米七至九左右木棍做成,木棍是“帛多”的把手)把铺平的“阿嘎”土用“帛多”来夯打,夯打速度要慢,力度要匀,夯打时间大致两天左右。俗话说,第一道夯打要象病人在劳动。因为夯打节奏较慢,随着劳动唱出来的歌声节奏也慢。第一层粗石土夯平、夯实以后铺第二层中等石土,继续用“帛多”夯打,第二层石土基本平实以后洒水继续夯打,夯打三天以后,地面平平实实感觉坚硬了铺上最后一道细石上继续夯打。这一层夯打要求地面表面不仅要平、而且要实、不留死角。这一层夯打完成以后,地面上浇水,用“帛多”使劲夯打。表面起一层“阿嘎”泥浆,这时候“协奔”(打“阿嘎”工头)把劳动者分成两个队列,他们轻快而有节奏地夯打,两行对列来回反复,这种劳动本来是十分枯燥乏味的,让人容易产生疲劳,但是劳动者用节奏明快的歌声和手的舞动把枯燥的劳动变得让人兴奋,情绪高昂,劳动场面生动活泼。在反反复复的夯打中泥浆渐渐变干,再次洒水夯打,重复多次,直到地面变得“铁板一块”十分坚硬,“帛多”底部不粘“阿嘎”泥土,第三层“阿嘎”细石土铺地打夯质量要求达标了。这一层夯打大概需要三天时间。这时候把“帛多”放在一边,每人手上拿一块光滑的鹅卵石用力磨擦地面,把磨出来的粉状“阿嘎”土用抹布擦掉,如此反复几次后“阿嘎”表面碎石块的轮廓渐渐显出来。(地面粉状“阿嘎”土彻底磨净了,地面才不会出现裂痕)。预先泡好榆树皮,用粘稠的榆树皮汁把“阿嘎”地面擦拭二至三遍,增强“阿嘎”表面的坚硬度。把适量的芸香粉放入温热的清油中,用这种油擦拭“阿嘎”地面,此举可以起到“阿嘎”表面不被水轻意破坏掉,因为“阿嘎”最怕的是坚硬东西的碰砸和被水浸泡。这两项保养措施做完了,打制“阿嘎”工序基本完成需要花费七至十天的时间。重要建筑如佛殿地面“阿嘎”当铺到第三层细石上的时候用松耳石、珊瑚等宝石在“阿嘎”地面拼出图案,等“阿嘎”工序完成的时候,地面上出现宝石图案,这样的“阿嘎”地面不仅显得非同一般,而且大大地提高了其审美价值。

屋内地面“阿嘎”打制技术和屋顶“阿嘎”打制技术基本相同。

墙顶和屋顶从结构上来讲同属一个范畴,作为平顶的藏族传统建筑,屋顶的防水要求较高,墙顶也不例外。藏族建筑大师们充分认识到这一点,在技术上精心处理,在材料上精心选择“阿嘎”自然成了首选材料。墙顶“阿嘎”和屋内地面“阿嘎”的技术处理没有更大的区别,只是培顶“阿嘎”打制工序相对简单一些,“阿嘎”材料的选择和运用没有那么复杂,劳动强度更为小一些,质量要求没有那么高,因为培顶较之屋顶、屋内地面受到破坏小一些。不过墙顶防水在藏族传统建筑中仍然是个不容忽视一个部位,从建筑大师们的材料选择上可以看得出来。用“阿嘎”材料打造出来的金子形墙顶不仅有很高的防水功能,而且它的审美价值并不低,它与整个建筑风貌台成一体,起到红花配绿叶的作用。

|

|

喜马拉雅山下的村庄 嘉措/摄 |

二、“阿嘎”的保养

“阿嘎”材料打制出来的屋顶、地面、墙顶需要避免的有两点,一是被水浸泡;二是被硬东西碰砸。屋顶“阿嘎”一定要保持清洁,屋顶上不宜堆放很多东西,保证雨季时期屋顶排水通畅不积水。冬季下雪了,立即把雪扫掉,不让融化的雪水浸蚀“阿嘎”土。每年雨季之前要对屋顶“阿嘎”进行保养,用榆树皮汁或清油擦拭一遍,保护“阿嘎”地面。每天打扫以后用不带水的拖布把表面土灰拖净,保持“阿嘎”表面亮度。有时不慎把水洒到地面时立即擦掉,擦干后用拖布拖至原有的亮度。严禁坚硬的东西碰砸“阿嘎”表面。这样把保养工作做好了,就能发挥“阿嘎”坚硬、亮堂、舒适的忧良品质,使得整体建筑得到很好保护。

三、“阿嘎”的特性

上个世纪40年代,水泥、玻璃、钢材等建筑材料未进入藏族建筑领域前,“阿嘎”作为高级建筑材料运用于西藏的寺庙、宫殿、贵族宅院等建筑,而民居建筑因其成本高不是普遍采用。“阿嘎”打制达到技术要求而且保养工作做好了,其寿命是很长的,其坚固程度也是很高的。有人发现上个世纪五十年代山南地区沃卡寺大殿立柱断掉而屋顶不见坍塌。当时建筑工匠们对大堂换柱工程进行大胆创新,不走拆掉屋顶,重新换柱的老路子,而是用顶住大梁,更换旧柱的办法把集会大堂的柱子安全换掉。据一位年长的旧政府官员说,日喀则老宗府(在文化大革命中彻底毁掉,现只能见到废墟)一间底层屋子的柱子断掉,但屋顶仍然完好无损。当人们把柱子换掉的时候谁也说不清底楼的柱子何时断掉。噶丹寺夏仔扎仓住宅房屋失火木构件全被火烧掉,但屋顶仍然没有塌下来这些都是“阿嘎”屋顶支撑的结果。“阿嘎”材料处理的屋顶不仅坚固,同时防水性能也好,能够有效地保护寺庙内部木构件,延长建筑寿命。

“阿嘎”运用干藏族传统建筑的历史久远,在漫长的实践中藏族建筑工匠们积累了一整套“阿嘎”材料挖掘、加工、打制、保养的办法,使之在藏族建筑的坚固、美观、舒适、卫生等方面发挥极其重要的作用,成为西藏传统民族建筑中的一颗闪亮的明星。

|

|

大昭寺屋顶打“阿嘎”的众青年 |

四、夯打“阿嘎”的劳动伴随着歌舞

藏族人民在长期的体力劳动中养成了一种劳动伴随唱歌的习惯。农民收割、播种、耕地、除草;牧民放牧、挤奶、打酥油;建筑工匠砌石、背士、铲土、打“阿嘎”等劳动无不伴随着歌声和舞蹈。歌声使繁重而机械的体力劳动变得轻松、活泼从而既提高劳动效率,又能使劳动者本身保持兴奋的精神状态来减轻体力的消耗。

“劳动创造艺术,艺术源干劳动”,这句话在西藏人民的劳动实践中体现得更为充分。在多种体力劳动方式中,夯打“阿嘎”这一劳动方式把劳动与艺术的结合推向新的高度,以至于可以把一个话生生的夯打“阿嘎”的劳动场面搬到舞台上,不加任何修饰、加工仍然能产生艺术所具有的那种独特的感染力。夯打“阿嘎”土劳动本身节奏强烈、明快,男女劳动者集体参与共同完成,这就为劳动伴歌伴舞提供了得天独厚的条件,加上藏族劳动者天性开朗、热情活泼,把这个平台充分利用起来,让机械 枯燥的劳动变成热烈、激情的表演。这是藏族人民的天才发现,也许能歌善舞的藏民族的个性就是在这样的点点滴滴中形成。

打“阿嘎”的歌曲大多以当地民歌形式出现,根据劳动节奏变化的需要可快可慢,歌词内容丰富,有颂歌,有爱情、有景物抒发、有讥讽社会现象;歌曲形式有对歌、齐唱。由于“阿嘎”劳动歌舞在群众中较为普及,形式也很活泼,广大人民喜爱,西藏的文人墨客也为此创作了大量歌词,其中歌词成集的有达普寺洛桑丹白乌珠活佛创作的歌词,其歌词刻成木刻版印刷发行于社会上,在那曲地区比如县群众中广为流传。

西藏解放以后,专业文艺团体把“阿嘎”夯打劳动歌舞搬到舞台上表演,它既有浓郁的民族特色,又有独特的艺术魅力,受到广大观众的热烈欢迎。从这些事实中我们可以看到夯打“阿嘎”劳动虽然是一种体力劳动的形式,但从这个形式中折射出文化的内涵和审美的意趣,这些是“阿嘎”劳动的价值,也是学术界关注的热点,我想在藏族传统建筑文化中这是一个值得深入探讨的问题。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信