我的雪域原味生活

| 题 目:我的雪域原味生活 |

内容提要

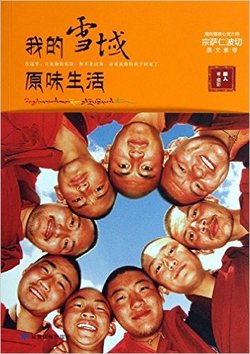

这本书讲的是《西藏生死书》的作者索甲仁波切的心灵故乡宗萨寺的故事。作者原人以四川甘孜德格县宗萨寺这个天远地遥的偏远藏地的人、事、物为背景,深入当地生活,从衣食住行到学业功课,描画出宗萨学院里喇嘛的生活轨迹,以第一视角展现出藏地生活真实、纯粹的一面。

宗萨仁波切在本书的推荐序中说“像宗萨寺这样一个非凡的地方,也需要某种引介。这就是为什么原人写下这本书,我相当高兴的原因。我相信,它将会为所有阅读此书的人开启了解之门,而对此卓越之地及其文化与人的认识,将有利于现代世界中求知欲日增、生活节奏加快的人,特别是在中国”。

宗萨佛学院院长彭措朗加也为本书作序推荐,他说:原人在他的书中,通过描述堪布才旦的喇嘛生活、宗萨佛学院学生的僧侣生活、周围普通群众的农民生活,活生生地将当地人民的日常生活展示了出来。相信这本书一定能够帮助广大读者,对藏地人民,尤其是对宗萨寺僧众以及当地群众的生活方式有更多的了解。

作者简介

原人,本名杨丰荣,80后,双子座,美术学与教育学专业毕业。2004年取得中学美术教师资格证,毕业后留在当地一所中学任教。同年暑假,初访四川德格宗萨寺,同时与宗萨仁波切共同参与拍摄“梦旅人”纪录片。从此便对藏文化产生了极其浓厚的兴趣,后来索性辞去教师的工作,回到四川,以宗萨寺为第二家乡,开始在当地学习雪域五明文化与担任志愿者工作至今。

目录

推荐序/宗萨仁波切 001

推荐序/堪布彭措朗加 003

自 序/错走雪域的第一步 005

前 言/前往宗萨寺之前的一张照片与一个问题 008

序篇启程雪域!/

第1话 踏上《西藏生死书》的故乡

本书的故事背景:宗萨寺 003

第2话 欢迎来到“吉卡若”的世界

这里又缓又慢的生活步调 019

第3话 老黑堪布

本书又黑又凶的主人翁:堪布才旦 029

正篇雪域窗内/

第4话 分秒必争的24小时

学院超严格的作息 043

第5话 喇嘛72变

你应该认识一下的喇嘛造型与身份 057

第6话 德格王打光头

剃度了也还会长出来的三千烦恼丝 069

第7话 三平方米双人大宅房

学院只有三步大小的迷你宿舍 081

第8话 可乐配糌粑

这里的不开心农场 091

第9话 喇嘛您为何这样激动

超尴尬的喇嘛如厕之道 103

第10话 无期屠心的教育

学院可以终生留级的开放教育 115

第11话 辩经杀很大!

喇嘛不让你睡的高潮事:辩经 125

第12话 满院尽带MP543

心有余而力不足的科技冲突 135

第13话 活佛也怕的铁棒喇嘛

打是慈悲、骂是智慧的体罚教育 145

第14话 那一夜,老黑门口的地狱

我与堪布之间的飙泪冲突事 155

后篇雪域窗外/

第15话 草原上的NatureHigh!

不插电的户外休闲生活 167

第16话 阿爸与阿妈

以孝传家的亲情文化 177

第17话 随遇而安的宗萨藏医

宗萨藏医院与文化重病 185

第18话 工巧妹妹洗冤记

“五缺一”的五明文化 195

第19话 容易被误会的藏族肢体语言文化

你应该了解一下的五指喻、摩顶与碰头礼 205

第20话 雪域环保救地球

地上为何没有佛菩萨的环保问题 217

第21话 藏族送礼指南

内行人才知道的送礼心得 227

第22话 乐在无名

藏族人的无名精神 237

第23话 雪中的红枫叶

季节与一把可以吹响生死无常的集结号 247

第24话 佛经里始终找不到的字

老黑堪布到底有没有最终话 257

后记与感谢 273

序言

堪布彭措朗加

我们这些居住在地球上的人类,文化类型和生活方式干差万别。

其中一部分人过着先进的生活,他们享受着种种工业化、机械化的稀有电器、衣着和身体之享乐。从表面上来看,好像是非常幸福。实际上,为了房屋、汽车和工厂等目的,他们欠着巨债,每天还要承担沉重的税赋,根本没有办法摆脱这种压力。

而在宗萨这样的地方,人们根本不可能有类似的享受,甚至连做梦都梦不到!从表面上来看,这的确是一种痛苦,可是在他们的内心,并没有种种压力之痛苦,思想上也因为心向佛法,而过着非常安详的生活。这种情况是那些发达地方的人们所难以理解的。

现在,原人在他的书中,通过描述堪布才旦的喇嘛生活、宗萨佛学院学生的僧侣生活、周围普通群众的农民生活,活生生地将当地人民的日常生活展示了出来。

相信这本书一定能够帮助广大读者,对藏地人民,尤其是对宗萨寺僧众以及当地群众的生活方式有更多的了解。

彭措朗加

宗萨佛学院院长

(藏汉翻译:贡绒埃萨)

后记

原人:你好!

祝你生日快乐,我很想跟你一起过一次你的生日,可是现在我们之间山水相隔无法相处,只能在这里祝福你了。愿诸佛菩萨保佑你早日得到正法和最高成就,用发自内心的菩提心和慈悲心,普度所有在六道轮回的众生。

我的生日谁也不知道,包括我的父母在内,所以我这一生不会过生日。不过,我想我这一生要做的事,每年都比你少一件,就是过生日,这不是件好事吗?我这才知道我的父母亲对我这么好。

虽然他们已经不在了,但是他们对我做的事情,对我来说还是不可缺少,我真不知道该怎样感谢他们,怎样做才能报答他们的大恩大德。

原人,这些你想过没有?

好啦,不说了。

2008年6月14日

你的“吉卡若”堪布才旦合十

(我生日那天写了封关于我生日感言的e-mail给堪布,隔日他回了此信。)

关于中国藏族聚居区与印度之间的后吉卡若时代

在记录雪域文化期间,我生旧流于闭门造车之过,尽可能与不同地区、不同年龄层的藏族朋友交流。几次下来,没料到其他藏区的变化之大,远超过我的预期。有位麦宿当地的藏族公务员朋友到了其他藏区工作,才发现原来其他藏区已经变了这么多。他在给我的信中写下了这段感想:

无数的仁波切开着名贵轿车,奔驰在“大圆满”圣地的每个角落,活佛、堪布多半都是夏天才回来“避暑”,轿车后方的随行者也骑着摩托车飞驰着,也许是在追求轿车一样的速度……

以上我只是引用其中的第一段,其他叙述就此打住,生怕有人看了会拿来做文章。藏地到底变成什么模样了,或许只有当地人才能知情。仔细一想,这也是为什么当初我的师父要我直接去藏地寻师与学习的主因。因为在台湾,藏族师父们的身份是外来者,很难让人见到他们私下最真实的一面,因此只有到他们土生土长的地方,才能比较确实地知道自己所追寻的师父到底是位怎样的人。

那么,既然藏地变化得如此快速,如果去印度、尼泊尔,情况是否会好一些呢?我在写作期间,刚好认识了几位在印度留学的台湾年轻喇嘛,彼此分享交流了印度与中国藏族聚居区的见闻与经验。我们都发现,印度与中国藏族聚居区的文化,可以说已经不尽相同了。印度和尼泊尔的环境、生活相较之下比较现代化。所谓的现代化,并不是指生活上的软硬件比较好,而是人民的衣食住行各方面都相当井然有序。现代化再加上受到汉传佛教与欧美文化的影响,原本藏族人血脉里有的“草原野味”应该会陧慢褪去。但当他们有天回到传统藏地时,除了喝不到星巴克咖啡,还得脱下内裤蹲在路边和大家坦诚相见,边如厕边聊天。这些生活习惯所产生的现实差异,造成了渐行渐远的尴尬问题,比政治议题更为敏感。

上述我朋友所提及的藏地变迁憾事,都是世界各地的宗教常会发生的人性问题。但是,这并非佛教或任何宗教心灵修行的重点。就如我在书里所提到的,宗萨寺与学院也有许多被科技文明所利诱的事,但是智者恒智,洛热老师与堪布依然无私地为大家奉献服务。生命中有许许多多矛盾与难题,自己必须学着找到适当的出口。

关于我自己三十而“栗”的旅程

今年六月,我刚满最热血的黄金三十岁,又恰好即将出版生命中第一本个人著作,颇有小成就与纪念价值。这本书一开始并不是先整本写好,再行签约出版。我当初以为只要把博客里的文章稍做分类整理后就能出版,再加上我本身擅长排版设计,学生时期也曾有多次协助编辑出版的经验,因此预期应该只要花两三个月就能搞定。但这次面对的是自己的第一本个人作品,压力完全不同。

除了字数与篇幅的诸多出版限制之外,同时还因为这本书是以首次公开介绍宗萨寺的、人、事物为背景,背后有宗萨仁波切在国际上的声望光环,因此压力不小。要一边介绍雪域文化主题,一边间接地介绍当地的人、事、物,纵横主轴之间的平衡,相当难拿捏。如此一来,内文删了又改,一延再延,整整写了一年,简直跟“怀胎十月”一样。为了这位“私生子”,我不甘心让它流产,只好跟洛热老师与宗萨学院堪布请了一年不务正业的“产假”。过程中,对编辑既服从又心里不太爽,感觉就像又当了一整年兵一样耗费身心。

我常常很想半途而废,逃回宗萨寺去!编辑有次还在我的MSN上留言:可怜的原人同学,在台湾比在藏地更辛苦……哈!在宗萨寺虽然要苦读到晚上十二点才能睡觉,但是跟在台湾工作到凌晨两三点还会失眠的情况相比,雪域式的生活烦恼,显然比都市生活少太多了!

当这本书快写好时,诸如此类庸人自扰与名利欲望之事,皆一一涌现:原人,你要帮我签名哦!何时有签书会或座谈会呢?你要不要再出一本××书?我还多次担心这本书会卖不好,一直想请大人物或知名活佛帮我推荐……总之,从一年前签约到出版前夕,累积了无尽的烦恼,潜藏在我身上的一些坏习惯、负面情绪与自私观念都不断地从心口里蹿出来。但是至今回想起来,从佛法修行角度而言,原来我在藏地这些年来根本没有修到什么。归根到底,还是我这只小妖怪的修行不够,得再回去好好重新修一修。至诚感谢

回想起我小的时候,因为没考上家乡的私立明星中学,爸爸事后这样安慰我:“宁可在小校当王,也不要在大校当老鼠!总会有最适合你发展的地方,要在最需要你的地方发挥影响力。”对宗萨寺的堪布们与洛热老师而言,他们的实力都足以到更好的地方享受更优渥的待遇。但是无论如何,他们最终都选择了最需要帮助的地方来服务,让更多人能有圆梦的机会。

除了感谢父母、亲朋好友、我心中敬重的喇嘛仁波切,以及与本书相关的宗萨师友们之外,这次要特别感谢的人都太过谦虚,他们都再三请求我不可以把他们的名字写进书里,不过,我还是尽量暗示一下:

雪妈、柯辅导长、陈姐与诺布师兄、原动力黄老板、自称是我在大陆唯一亲友的学长姐、恳慧师与阿泰、台中赖老师、阿龙与美多、樱芳与八楼、何如何来的父母、台湾第一位格西、洪妈、一休大师与基隆阿忠、来自印度的天津(法号)、Cangioli Che,还有很多《喇嘛百宝箱》的网友们。

此外,洛热老师与噶布老师也特别交代我,在书中帮他们感谢以下单位与大德们:

第三世宗萨钦哲仁波切、钦哲基金会、四川省德格县人民政府、章扎基金会(音译)、雪谦冉江仁波切、顶果钦哲基金会、马修·李卡德(VenMatthiewRicard)、温洛克国际基金会、德国米苏尔社会发展基金会、世界银行、亚洲基金会等。

虽然我在书里曾提到藏族人“乐在无名”的精神,但请原谅我仍旧自相矛盾且俗套地列出这些功德名单。洛热老师认为,这一切并非只是堪布活佛们与他自己的功劳,他生怕大家误会了,如果没有这些菩萨大德的赞助,宗萨寺便无法顺利地重建与发展(当然也不会有这本书的诞生)。此外,也要一并感谢所有曾经帮助过、正在帮助与即将要帮助藏族聚居区的朋友,得以让雪域有更多的美好可以分享给世人。

关于我自己对未来的期许,我想学李连杰常在电影杀青时所说的名言:“这可能是我人生最后一部作品了。”什么?这本才是第一本耶?哎……人生无常,谁也不知道未来会如何。特别是对正值三十岁的我而言,出版此书并非我去藏地学习的背后意图。面对重要的人生三十岁之际,我还是十分心虚与忧心。总之,我真正想要送大家的并不是这本书,而是我想继续在雪域挖宝、奉献分享给大家的心意。

最后,我想为大家献上我师父久美堪布所教的《睡前祈祷文》,当我心中迷惘时,总是会用这段愿文来提振自我的正知与信念,愿大家都能顺心如意:

加持我的心可以如法;

加持如法的心可以行于解脱道上;

加持平息所有解脱道路上的虚幻;

加持所有的虚幻转为究竟的智慧。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信