爱心铸就的“天堂”

儿童村的孩子们在草地上做游戏。

1949年6月,世界上第一所SOS儿童村在奥地利茵姆斯特成立,创建者是被誉为“SOS儿童村之父”的奥地利医生赫尔曼·格迈纳尔博士。经过50多年的艰苦创业,SOS儿童村事业已由一个国家发展成为国际性的具有广泛影响力的慈善事业和具有人道主义精神的社会系统救援工程。

按照中国SOS儿童村协会合理布局的发展规划要求,中华人民共和国民政部于1997年向国际SOS儿童村组织提出在拉萨设立SOS儿童村的要求。1999年6月,中国拉萨SOS村破土动工,次年7月建成。9月28日,SOS儿童村首期5户家庭进住,开始了儿童村工作。

全村现有妈妈、代理妈妈17名,辅导老师、管理员、后勤人员13名,孤儿135名。这些孩子来自西藏各个地区,这些曾经不幸的孩子,经过妈妈、阿姨、工作人员辛勤地抚养、教育,得以健康幸福地成长。他们像正常家庭的儿童一样,充分享有医疗、教育、就业等各种权利。在很多方面的条件比许多有正常家庭的儿童还要好。

儿童村全家福。

温暖可爱的家

SOS儿童村的办村宗旨是收养社会上丧失父母、无亲友抚养(或亲友无力抚养)的健全孤儿,使他们重获母爱,得到家庭温暖,并帮助他们成长,直到走向社会,成为国家有用之才。儿童村生活的最大特点是以家庭的形式进行管理,每个家庭单位由一名单身妈妈和八九名不同年龄、性别的孩子组成。目前,拉萨SOS儿童村共有家庭17 户。

在村秘书李华的陪同下,我们参观了德庆卓嘎、措姆等几户。在这里我们听到最多的是妈妈、孩子、哥哥、姐姐,这些充满家庭亲情的称呼;我们看到的每位妈妈都很勤快,把家里收拾得非常整洁、漂亮;我们感觉妈妈和孩子之间关系融洽,有些已经感情很深了。

这里的建筑以家为一个单元,院内生活设施完备齐全,有妈妈、男孩、女孩各自的卧室,还有客厅、学习室、厨房、卫生间、洗澡间等。

据介绍,这些孩子大多在1-5岁之间,多数来自边远、贫困地区,他们的生活自理能力普遍较差。所以妈妈要根据孩子的年龄、智力发育水平等状况,在学习方面,严格按照有关标准制定适合个人情况的教育计划。在进行正常幼教的同时,妈妈们主动到村外与有关部门联系,为孩子选择适合个人特点的学习科目。目前有20多名儿童在拉萨市少年宫学习绘画、体操、英语、小提琴等课程;在个人卫生方面,由于大多数孩子来自农牧区,没有养成清洁的习惯,得了病容易相互传染,为了尽量避免这些问题,妈妈们每三四天给孩子洗一次澡,衣服勤洗勤换,培养孩子们良好的个人卫生习惯;在饮食方面,按照要求,午餐不少于三菜一汤,早餐和晚餐则依据孩子们的口味和喜好,喝酥油茶、吃糌粑等传统食品。平时按照身体成长需求搭配一定比例的粗粮、乳制品,以利于儿童健康成长,生病了还要做病号饭。

儿童村村长达尔瓦(右二)在当地妇女干部的陪同下对孤儿的生活环境作实地调查。

节假日,妈妈们组织孩子们参加多种多样的社会活动,丰富儿童生活,像正常孩子一样得到社会各方面的关爱。

在两幢庭院门口,我们看到“瑞典旅行商贸赞助”等字样,李华介绍说,这里的很多房子是国外慈善机构出资建造的,这里的孩子还有很多国外“亲人”呢。

中国拉萨SOS儿童村现已收养的儿童中,第一批50名孩子、第二批32名孩子全部被列入国际SOS儿童村助养项目;外国助养人已达到83人,另外还有17人是定期赞助中国拉萨SOS儿童村的助养人,助养人数共计100人。他们大多数是德国、挪威、丹麦、瑞典、冰岛等欧洲国家。其中有的家庭本身并不富裕,但他们了解到地球的另一端还有急需救助的西藏孤儿时,便毫不犹豫地伸出了援助之手。因此,称这里是国际大家庭并不为过。

被爱心包围 在爱中成长

中国拉萨SOS儿童村村长达尔瓦说:“这些孩子中的很多人从小失去父母,失去亲人,但只要他们进了SOS儿童村,我们就有责任让他们过上正常的家庭生活,让他们充分享受亲情的温暖和生活的幸福,要让他们从此摆脱苦难,命运得到彻底的改变。”

其中,妈妈们的付出是最大的,她们是全职母亲、全责母亲、全日制母亲,为了孩子的健康成长,她们一年四季没有节假日,而当节假日来临的时候她们往往更加辛苦。

社会各界也纷纷伸出了救援之手。去年春节、藏历年期间,西藏自治区党委副书记杨传堂率领党政有关负责人,带着礼物来看望这里的孩子们,和孩子们一起度过了欢乐、喜庆的一天。为了筹集更多的资金用于扶助孤儿事业,村部在拉萨百货大楼、拉萨太阳岛大酒店等人流密集的公共场所设立了专门的募捐箱,我也常见到过路人伸出友谊之手。

儿童村秘书李华从小也是孤儿,现在拉萨SOS儿童村身兼秘书、翻译、助养、出纳等职务,是一位热情、能干的“SOS人”。

20多年前,李华出生在胶东农村一户普通农民家庭。在她和妹妹还没有成年的时候,父母先后撒手人寰,撇下孤苦伶仃姊妹二人。好心的二姨收养了她俩,可是二姨家也并不富裕,他们还要养活自己的三个女儿。

1988年姐妹俩进入烟台SOS儿童村,在此度过了整整11个年头,在妈妈慈母般的养育和儿童村家庭式的温暖环境里,她们得以健康成长。

由于各方面表现突出,1997年SOS儿童村中国协会派她到英国学习语言,后来又送到印度短期培训。谁能想到她小小年纪,已经先后因公出访过比利时、德国、卢森堡、尼泊尔等8个国家,各方面能力得到全面的锻炼。2000年,协会派她到拉萨工作。刚开始她也很不适应,但她克服了困难,出色地完成了各项任务。

为了答谢儿童村的养育之恩,她把全身心都投入到工作中。李华说:“我是在SOS儿童村长大成人的,我从小萌发了长大后献身这项事业的理想。能为中国SOS事业工作是我的荣幸,我要把当年妈妈和阿姨给我的爱和温暖全部奉献给SOS的孤儿,让更多的人了解这项工作,使我们的事业走向更高的境界。”

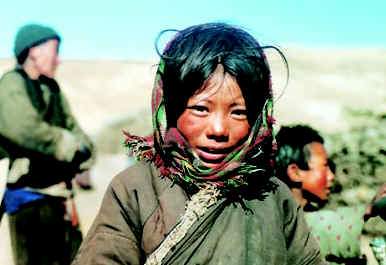

牧区的孤儿。

“奉献”在这里的含义

由于工作的特殊性,所有SOS儿童村的正式“妈妈”都要与村部签订合同,最关键的一条是,为了更好地抚养孤儿,在此工作期间不允许谈恋爱、结婚,很多妈妈为此而独守终身。这样的奉献并不是每个人都能做得到的。

村长达尔瓦是村里说一不二的人物,这位先后就读于拉萨师范学校、中央民族学院的藏族知识分子,曾在达孜县农牧局、拉萨电视台、拉萨市文化广播电视局、拉萨电影公司、曲水县人民政府工作。1997年7月参加SOS儿童村筹建工作时,他已是副县长了。在一处空旷、贫瘠的沙滩上他带领众人建起这座花园般的“村庄”。

村长自己有两个孩子,原来小的上实验小学,大的上初中。自从他担任SOS儿童村村长后,举家搬到远离市区14公里的村部,小孩上学的事情一下子成了难题。是照顾自家小孩还是关心国家的孩子,是多为自己的孩子着想还是为儿童村的孩子们考虑,两难中他毅然选择了后者。他把大孩子送到绍兴西藏中学读书,由于没有时间辅导,大孩子没有考上高中。他又花钱把大孩子送到江西南昌读书。孩子的学习成绩一直不是很好,作为家长的他深感愧疚,但他说,为了儿童村的孤儿,自己做出点牺牲值得。

他天天为村里孤儿的户口、学籍,为妈妈们的养老、失业、医疗保险,为调查社会上孤儿情况、募捐忙得团团转。

按照SOS儿童村规划要求,孩子长到14岁进入青春期后都要离开家搬进青年公寓去住,学习独立生活的能力。虽然孩子们还小,但他们又开始忙着建青年公寓的事……

为了营造孤儿们的幸福天堂,他说无论有多少事情在等着我,我都义不容辞,也决无微辞。

(本组图片由索穷提供)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信