全球首个肝癌诊断试剂盒在沪上市

1月26日,中国科学院院士、中山医院院长樊嘉教授公布两项肝癌诊治重大研发成果:该团队研发的“7种微小核糖核酸肝癌检测试剂盒”已成功转化为普适于临床的体外诊断产品并生产上市,另一项技术成果“全自动循环肿瘤细胞分选检测系统”亦实现签约转化。试剂盒能实时动态监测肝癌治疗效果,可及时预警肿瘤复发等。“全自动循环肿瘤细胞分选检测系统”将为临床实现肝癌早诊早治、有效预测复发、疗效监测以及干细胞研究建立良好平台。

1月26日,在复旦大学附属中山医院举行的“中山-顿慧诊疗新技术转化中心‘医-研-产’创新模式论坛”上,中国科学院院士、中山医院院长樊嘉教授及其团队的两项肝癌诊治重大研发成果正式发布:该团队研发的“7种微小核糖核酸肝癌检测试剂盒”已成功转化为普适于临床的体外诊断产品并生产上市,另一项技术成果“全自动循环肿瘤细胞分选检测系统”亦实现签约转化。这两项研发成果分别对应肝癌的早期发现和诊断、肝癌治疗效果实时动态监测,以及肝癌复发转移和诊治疗效预测,是现有肝癌诊断治疗领域的重大技术创新,突破了以往限制肝癌病人手术疗效的瓶颈;且均为拥有完全自主知识产权的全球“首例”,将有望开创该领域诊治的新纪元。

我国每年新诊断肝癌病例占全世界55%,死亡率在所有恶性肿瘤中位列第二位。现有数据统计显示:晚期肝癌5年生存率接近0,早期肝癌经根治性手术治疗后,5年生存率可达60%以上。可现实非常残酷:肝癌发病隐匿,早期无特异性症状,约8成患者首诊已进入晚期,失去根治性手术机会;即便实施根治性手术治疗,5年内仍有60%至70%患者出现转移复发;肝癌患者5年总体生存率仅为7%左右。

突破早期诊断大关,对肝癌诊治的提升有着非同寻常的意义。樊嘉领衔团队历经9年攻关,在患者血浆中筛选到由7个miRNA(微小核糖核酸)组成的早期肝癌诊断分子标记物(目前分子标记物模型已获中、日、韩专利)。试剂盒仅需采集0.2ml血浆,通过对其中7个肝癌相关微小核糖核酸检测结果的综合评估,可准确诊断肝癌,灵敏度和特异性均达80%以上。

樊嘉介绍,临床约30%至40%的甲胎蛋白阴性(简称“AFP”)患者很难通过常规手段发现肝内肿瘤。试剂盒突破了这一盲区,用84%的灵敏度、88%的特异性,可筛查出AFP阴性肝癌患者。应用试剂盒进行血液检测同时配合影像学检查还能显著提高对包括小于2厘米小肝癌在内的各种临床分型肝癌的诊断效能,以此降低漏诊率和误诊率。试剂盒实时动态监测肝癌治疗效果,及时预警肿瘤复发等,性能超出传统甲胎蛋白检测约35%。至于便捷的采集方式,将在患者整个治疗随访过程中发挥重要作用,临床可通过多次血液检测及时反映治疗效果、预警肿瘤进展,减少患者对传统影像学检查的依赖。

据悉,应用试剂盒已完成多中心临床验证,并通过国家食药监总局的认证。2017年8月获得国家食品药品监督管理总局的三类器械注册证和生产许可证。今年起将通过全国20个省多中心临床使用推广,成为临床医生肝癌诊断、患者预后监测更有效的工具。业内专家预计,随着试剂盒的普及,我国肝癌患者5年总体生存率或可提升至20%至30%,切实降低死亡率。

论坛同时传出消息,医学界近年来一致认为,“外周血中游离的循环肿瘤细胞”(简称“CTC”)是肿瘤转移复发的“种子”。樊嘉领衔团队在国际上首次检测“CTC”,发现“循环干细胞样肝癌细胞”可作为肝癌切除术后复发预测新指标。团队自主研发多种CTC分选检测技术,并研制全球首台“全自动循环肿瘤细胞分选检测系统”原型机和检测试剂盒,相关核心技术已获3项发明专利、申请发明专利5项。

樊嘉介绍,全球首台“全自动循环肿瘤细胞分选检测系统”可实现“从全血标本→CTC”的一站式全自动样本处理(包括血液离心,液体处理,CTC捕获,细胞染色等步骤);捕获CTC灵敏度达90%以上,同时可用于下游单细胞测序分析,揭示每个CTC细胞的基因突变和表达谱,这将为临床实现肝癌早诊早治、有效预测复发、疗效监测以及干细胞研究建立良好平台。

26日,中山医院、上海顿慧医疗科技发展有限公司签署了《技术专利转让协议》和《技术专利许可协议》,以3000万元人民币将研发过程中产生的8项核心发明专利授权转让或许可。

记者获悉,中山医院、上海顿慧医疗科技发展有限公司已携手合作成立“中山-顿慧诊疗新技术转化中心”,实现从“医院-转化平台研发-企业生产-实验室应用”四点一线高度统一协作模式,研发出一系列具有自主知识产权的诊疗新技术。樊嘉表示,通过创立“医-研-产”新模式,打通医学创新、转化和产业化的关键环节,实现创新链、产业链的无缝整合,这一新模式不仅将加快先进科研成果的临床转化,更能提升国产诊疗新技术核心竞争力至国际先进行列,继而服务更广泛的患者人群。(综合)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

-

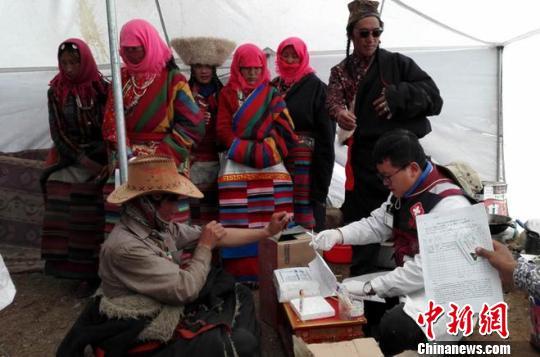

海北行一生情 威海市立医院医生乔建文援青不辱使命

乔建文与其他专家一起讨论病例乔建文在门源县的故事,以一条洁白的哈达开始,那是门源人欢迎他时给予的祝福;以一条金黄的哈达结束,那是门源人依依不舍送别他时送上的感恩和尊重。[详细] -

曾树林同志援藏工作汇报会在武昌医院召开

1月20日,武汉市武昌医院在七楼多功能报告厅开展2018年第一期道德讲堂《曾树林同志援藏工作汇报会》。[详细] -

西藏医疗机构诊疗量十年增加逾300万人次

记者25日从政协第十一届西藏自治区委员会第一次会议获悉,西藏医疗机构诊疗量十年增加逾300万人次,医疗人才引进成为西藏医疗事业发展重点。[详细]

- 数据显示:2017年里约至圣保罗为美洲最繁忙航线

- 边防官兵-34℃极寒天气训练满面冰霜

- 《兄弟为你》何流酷狗首唱新歌 齐晨程响隋佳艾空降捧场

- 中国为海外学历认证做"加减法" 增海归回国向心力

- 颐堤港年味十足:胡巴闹新春 开运迎福来

- 北京新生儿数量维持高位 教育、医疗多措并举补"缺口"

- 青海新增117项省级非物质文化遗产代表作名录项目

- 河北省人大代表、威县县长商黎英:优化营商环境 审批服务"最多跑一次"

- 大型实景音画大典《禅宗圣域·六祖惠能》正式开演

- 海关"第一书记"因地制宜打好扶贫战

- 广东人大大数据服务平台助代表提升履职效率

- 航天科技发力医疗健康养老领域

- 菲律宾总统派五位部长赴杭州面会马云 "学习中国在电商和金融监管领域的创新"

- 上海全面推进农村集体产权制度改革

- 中央向黑恶势力开刀:把扫黑除恶与反腐斗争结合起来

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信