忠诚的牧人——青海省玉树州治多县索加乡莫曲村党支部书记香巴求培

中国西藏网讯 香巴求培,1951年5月出生,祖籍青海省玉树藏族自治州治多县治渠乡,1967年随父母迁移至治多县索加乡莫曲村,是索加乡建立、发展、变迁的亲历者之一。他是一位忠诚的牧人,热爱党、热爱国家、热爱草原和牧人特有的质朴是他的品格和底色。他从一个普通牧民成长为共青团员、民兵、中共党员、民兵连长、营长、牧民小组组长、牧民委员会主任、莫曲村党支部书记,一步步走得踏实、跫然有声,人生中的一幕幕是那样的真切,仿佛就在昨天。

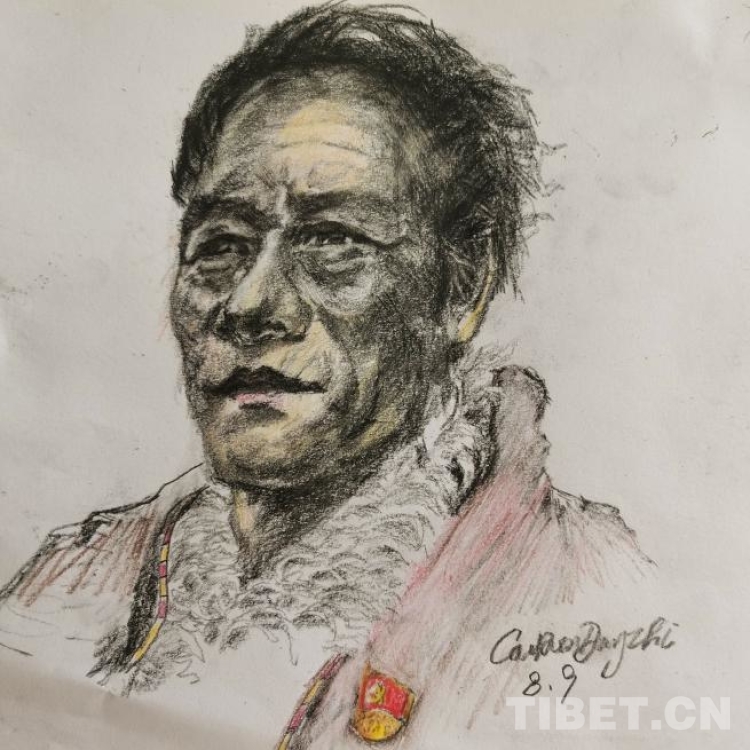

图为香巴求培画像

1967年,索加乡建政初期,香巴求培参加了由4个大队精壮青年组成的“牧民青年先锋队”,赶着驮牛前往560多公里之外的玉树县(今玉树市)江西林场,驮运建设乡政府办公用房及商店、卫生所、学校和其他站所所需的木料,时达6年之久。期间,他吃苦耐劳,苦活累活抢着干,认真负责,从未发生过驮牛丢失、木料被盗、时间延误之类的事,表现一贯,得到了索加乡干群的交口称赞。这期间,他成为一名光荣的共青团员、民兵和骨干。老百姓把这支忠于职守、出色完成任务的队伍称之为“江西达瓦”,意思是到江西林场运木料的好汉。老百姓评价:参加过“江西达瓦”的青年是品行端正、身体强壮,经得起艰难困苦、财物诱惑考验的英雄,也是姑娘们争相追求的如意郎君。

香巴求培作为一名民兵,积极参加乡、县、州组织的各种军事训练,在各种比赛中取得优异成绩。在执行保护公物、维护秩序、抢险救灾等任务时,他始终冲锋在前。他也是畜牧业生产的行家里手,多次荣获“优秀放牧员”“四好民兵”殊荣。

1985年10月,索加乡突降百年不遇的大雪,猝不及防,导致牲畜大量冻饿死亡,粮食、燃料严重紧缺,抗灾救人迫在眉睫。香巴求培顾不上处置自家牲畜死亡、粮食燃料短缺等情况,响应乡党委政府号召,为州县抗灾救援的送粮车队、医疗队当向导,营救被困分散牧户,3个月没有回家。1986年7月,香巴求培在抗灾保畜一线光荣入党,并成为莫曲村三组组长。在此后的恢复生产、重建家园工作中,他更是铆足了干劲,为牧民群众协调、争取财政借款、银行贷款购买牲畜。1993年,莫曲村牧民推举香巴求培为莫曲村党支部书记。

到了新时代,实施精准扶贫,香巴求培率先成立新型合作社。他的合作社不是亲友汇聚、养畜大户的合作,而是少畜户、无畜户、妇幼户等一些“穷棒子”的抱团取暖。这个合作社看似薄弱,但是在香巴求培的带领下,将草山、牲畜、劳力整合起来,产生了强大的内生动力。“一个都不能少,走共同富裕道路”,经过3年奋斗,合作社效益明显,入社群众有吃、有穿、有住,全部如期脱贫,过上了小康生活。

香巴求培很关注草原上下一代的成长,他担任村支部书记后,办起了索加乡第一个村级小学,并担任校长,一户一户地走访,落实“控辍保学”职责。对于考上大学的牧民学子,牧委会给予重奖。香巴求培先后被授予玉树州劳动模范、优秀党务工作者、优秀共产党员等30多项殊荣。2021年,70岁的他又一次连任莫曲村党支部书记。这从一个层面反映了全村党员、牧民群众对他的满意和拥戴,体现了上级组织部门和乡党委、政府对他工作的肯定和信任。

作为一个牧民,香巴求培对草原有着深厚的情感,心里时刻涌动着热爱和眷恋。他积极响应科学放牧,走生态畜牧业可持续发展的路子,严格执行以草定畜、四季轮牧。党的十八大召开后,他带领村两委认真学习习近平生态文明思想,并在实际行动中加以贯彻落实。支持和配合三江源一期和二期生态保护建设工程,实行三江源国家公园生态管护岗位“一户一岗”制度,该禁牧的地方坚决禁牧,该封育的地方“闲人免进”。

烟瘴挂是方圆六十多平方公里的封育区,是雪豹、野牦牛、普氏原羚等高原特有野生动物的繁殖栖息地,香巴求培与村社班子成员常年在入口轮流职守,守护着这一方净土的安宁,真正将属于大自然的归还给大自然。2020年11月,他因病化疗后,身体格外虚弱,血压有时候升至140、150,但是他仍然咬牙坚守在烟瘴挂,并陪同打造“红色索加”的考察组在烟瘴挂边缘地带调研。

图为杰桑·索南达杰及他心中的“红色索加”

香巴求培说:“勇敢、善良、智慧的杰桑·索南达杰书记是群众利益的代表,他为索加乡通公路、拔穷根打下了基础,为保护可可西里的藏羚羊付出了年轻而宝贵的生命。作为他的同龄人,我时刻以他为镜子,也要把我的全部奉献给建设生态美好的新索加,直到生命的最后一刻。”他说这番话的时候语气格外坚定,感染了在场所有的人,体现出一个老党员对党和国家的感恩和热爱,一个牧人的质朴和忠诚。(中国西藏网 通讯员/才仁当智)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

-

【藏北故事】雪神之花·老牧人讲的故事

提起花朵,人们常常赞叹雍容华贵的牡丹,清香四溢的玫瑰,文静典雅的月季……但很少有人见过冰山雪岭上的雪莲。[详细] -

西藏革吉:盐湖边的新牧人

10月21日,西藏自治区阿里地区革吉县盐湖乡羌麦村。75岁的布玛尔老人身着藏装,盘腿坐着,精神矍铄。他的手腕不停翻转,将采集好的粗盐送入袋子,传来阵阵沙沙声。[详细] -

“黑帐篷”:牧人的家、行者的天堂

黑帐篷是草原牧民们主要的住家形式,也是游牧民族历史文化的“活化石”,是延续至今的牧民传统居住文化。游牧到哪里,帐篷便落地生根到哪里,黑帐篷是草原游牧民族曾经的家。[详细]

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信