“化隆唐卡”传承人更登才让:修炼自己作品才能更有灵气

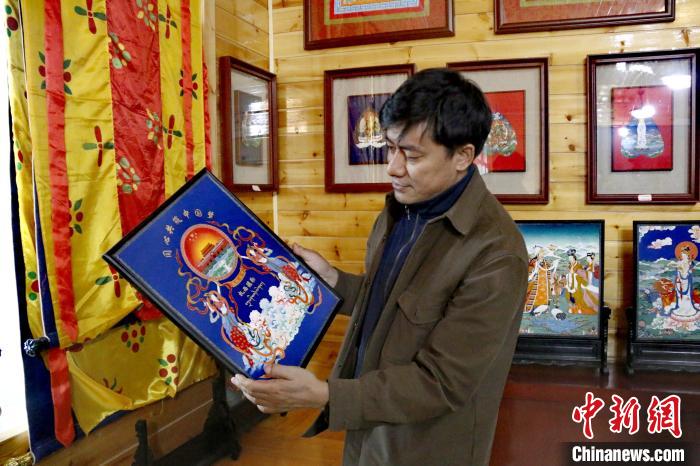

图为更登才让和他的作品。(资料图)李玉峰 摄

高原初冬,位于黄河上游的青海省海东市化隆回族自治县被白雪覆盖。

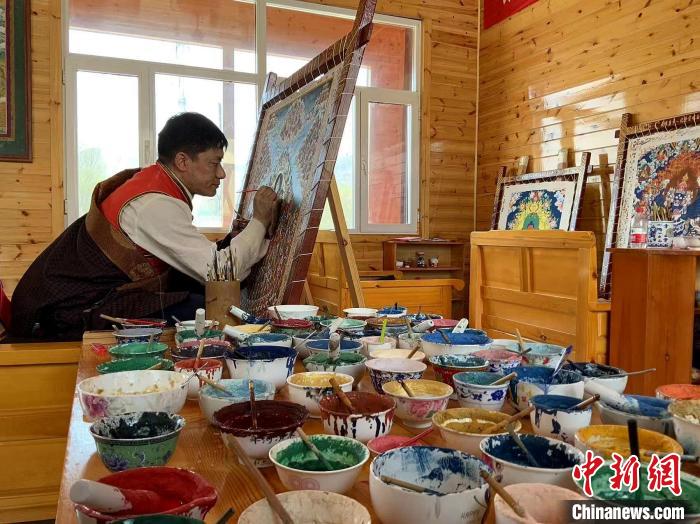

在化隆县金源藏族乡雄哇村,40岁的化隆宗喀巴白日光唐卡代表性传承人更登才让和徒弟们在画室里绘制唐卡。描边、勾勒、上色,每一步都精雕细琢。

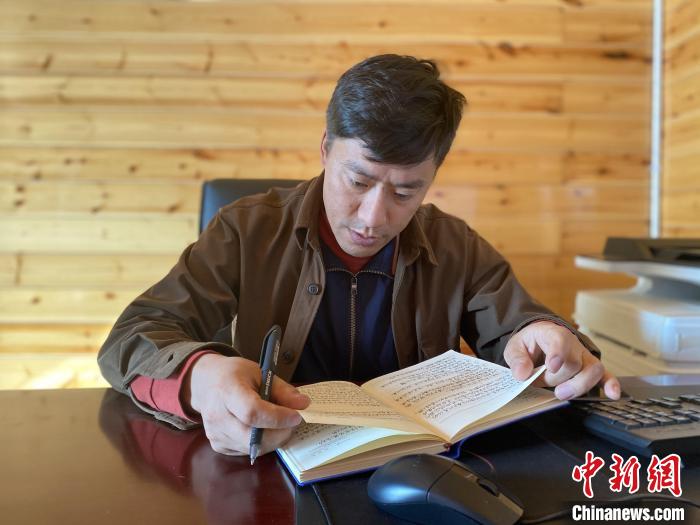

图为更登才让学习相关文化知识。周晓华 摄

唐卡被称为“藏文化百科全书”,历来被藏族民众视为珍品。唐卡艺术于2006年正式被联合国教科文组织列为世界非物质文化遗产保护名录。海东市化隆县白日光唐卡艺术就是其中的优秀代表之一,2021年5月,成功申报国家级第五批非物质文化遗产项目。

更登才让回忆,由于小时候家境贫困,上初中一年六七十元的学费是家里不小的负担。于是,在村上读完小学的更登才让便没有继续读书,而是去寺院学习画唐卡,从此与唐卡结下了不解之缘。

“决定学画唐卡主要就是不要学费,学习了四五年后,我开始到东北、拉萨等地方画唐卡。”更登才让说,经过几年的学习,他画唐卡的技术提高很快,但是与人沟通交流有些困难,于是他又开始继续上学,学习一些文化理论知识。

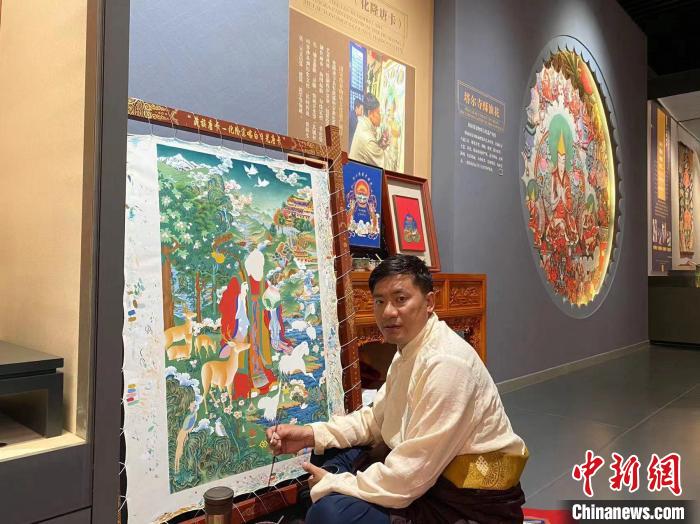

图为更登才让正在画唐卡。(资料图) 李玉峰 摄

2006年,更登才让考取了青海民族大学艺术系民族工艺美术设计专业,毕业后回家乡从事化隆宗喀白日光唐卡的保护与传承工作。之后,更登才让始终坚持创作,2009年到2019年之间,更登才让和徒弟共同创作了《宗喀巴生平故事十五幅唐卡》等作品,在国内外大型会展中多次获奖。

“我的作品体现出的艺术理念,来源于藏族传统文化,同时又吸收了当代艺术的养分,使之内涵更加丰富。”更登才让说,唐卡既是传统的又是现代的,从绘制前的准备,到起稿上色、着色晕染,再到后期的装裱,没有哪一种绘画工艺可以和唐卡绘制的繁杂程度相提并论。

“正因如此,在绘制唐卡时,不仅要禁烟酒、辛辣,更需要心灵的安静与沉淀,只有心无杂念才能画出好的作品。画师必须把自己修炼得干净、心态平静,才能创作出有灵气的作品。”更登才让说,在越来越重视精神需求的今天,唐卡艺术凭借着与生俱来的精神属性,正逐渐走入现代人的心中,被越来越多人所喜爱。

更登才让的徒弟多杰告诉记者:“我17岁的时候就开始跟着师父学习画唐卡了,从早上8点到晚上7点,除了吃饭上厕所以外,都在这儿坐着画。因为喜欢,所以不会觉得累。”

图为更登才在画室创作。周晓华 摄

对艺术的不懈追求,也为更登才让的事业打开了更加广阔的天地。现在,更登才让是中国工艺美术协会唐卡专业委员会副主任委员、中国民间文艺家协会会员、青海省高级民间技师、青海省唐卡艺术协会副会长。这让他为保护和传承唐卡艺术投入了更多心血和努力。

如今在北京、江苏、吉林、深圳等地的唐卡专卖销售店里都可以看到更登才让的唐卡艺术作品,有些作品被国内外的唐卡爱好者收藏,也得到了国内外唐卡专家的好评。

“从一开始学习的懵懂,到如今小有成就,多年来唐卡已成为内心深处的信仰,更是我生活中必不可少的一部分。”更登才让说,作为一名非遗传承人,他专注唐卡艺术二十载,今后也将深入基层挖掘民间非遗项目,将这些非物质文化遗产转化为有文化特色、有文化内涵、有市场号召力的文化产品,增加村民收入,回馈政府对乡村公共文化建设。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

-

“非遗”化隆唐卡传承人更登才让:是信仰 也是生活

“从一开始学习的懵懂,多年来唐卡已成为我内心深处的信仰,更是我生活必不可少的一部分。”22日,更登才让说。[详细] -

青海“藏艺”唐卡指尖多元传承路

藏族艺术瑰宝唐卡是指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画,题材多涉及藏族宗教、历史、政治、医药和社会生活,堪称“藏文化百科全书”。[详细] -

唐卡画师华旦南加:以唐卡为媒向世界分享藏文化

金秋十月,位于滇川藏大三角区的云南香格里拉犹如被打翻的调色板,森林、草甸、湿地由绿转黄,与蓝天白云交织成一幅绝美的山水画卷。吸引游客纷至沓来的不仅是美景,还有当地丰富多彩的藏族文化。 [详细] -

青海“藏画之乡”里的唐卡艺人:拳拳爱心守初心

初中毕业后,桑杰加拜了两位师傅,一门心思画唐卡。由于他格外用心,独立完成的第一幅唐卡作品居然售出了1万元的高价,这让师傅都很惊讶,桑杰加也因此很快出师。[详细]

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信