西藏是我家

旺多先生近影

1946年秋天,12岁的斋林· 旺多留学印度。这距我们采访他的2006年过去了整整60年,虽然当年的翩翩少年已过古稀之年,今天的旺多老人依然是那么热情洋溢、精力充沛。有人说他是“文化交流的使者”,他用极大的毅力将国外的戏剧名作《罗密欧与朱丽叶》、《哈姆雷特》翻译成藏文出版并参与编辑多部藏英辞书的工作,撰写了《西藏导游日记》等英文书,为增进中外文化交流做出了贡献;有人称其为“白发才子”,他在60岁以后才想起写小说,并且一炮打响,作品用藏、汉、英三种文字面世,可以说他本身就是文化交流的结晶。

一

谈到自己的留学经历,旺多啦说,事实上英语对西藏社会的重要性并不是一种新看法,早在1913年,十三世达赖喇嘛就曾选派了4名贵族子弟去伦敦接受英国式的教育;1923年,在英国人弗兰克·卢劳的指导下,江孜开办了一所英文学校;到了1944年,西藏地方政府决定在拉萨开办一所规模更大的英语学校,但是,由于僧官集团的反对,这所学校办了半年就破产了。“那年我10岁,住在江孜的家里。我的舅舅在地方政府里任职,他给家里写信来说让旺多啦到拉萨来学习英文。可是我到拉萨,没有正经上几天学,学校就停办了。后来我了解到,虽然学校没有办成,但是很多贵族家庭特别是俗官和商人们对此耿耿于怀,再说西藏上层是很讲究‘面子’的,权衡利益,代表僧官集团的堪布们最后退让了一步,他们说: 如果为了政务的需要,要让公职人员子弟学习英语,可以由政府出资派部分子弟去国外学习。若学习英语的公职人员的子弟过多,使他们的观点和行为转变,这不仅将减少我们寺庙的施主,而且日后他们手握权柄对政教的危害也更大。可以肯定拉萨兴建英语学校是根本行不通的。虽然态度勉强,总算有了回旋余地。”

这样,西藏地方政府决定,从俗官和僧官子弟中各挑选5人送到印度去学习语言。僧官们多是选派佣人或亲戚的孩子去学习,考核没有什么竞争。而俗官则不同,有50多人报名,10人中间只能抽到一个人去学习。在当时的西藏社会,遇到这种事情往往都要求神问卦。办法是每10个孩子为一组,将其名字写到纸上,塞进糌粑团里,带到大昭寺,由释迦牟尼佛来“定夺”,产生了5名僧官亲属和5名俗官子弟组成的幼童“留学团”,去印度学习。“记得俗官子弟人选中有我,还有乃堆、奴玛、噶雪和吉苏。我12岁,算是大的,他们有的10岁,有的8岁,最小的乃堆·晋美可能只有6岁,他后来长期担任拉萨饭店的负责人,是个很能干的人。”

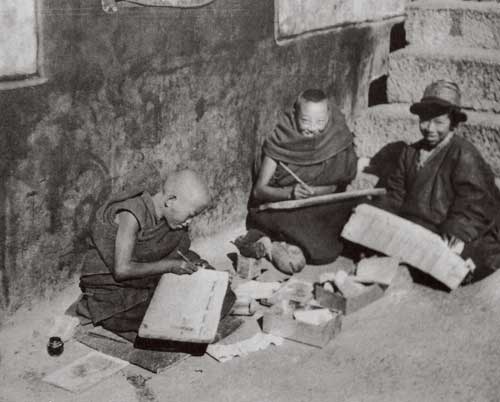

旧时的小学童

旺多啦回忆:“临出发前,我先回了趟江孜老家,在那里等和别的学生会合,再去印度。我记得当时人们对我们的态度很好,看到我们那么小的年纪出国学习,既感到心疼又觉得新奇,每天都有人围观议论。我们从西藏出发时,每人配了两匹坐骑和一匹驮骡,还可以带佣人,这些开支都是政府出,我们可能是自1913年以来西藏地方派出的第二批公费留学生。”

其实在那个年代,去印度等地学习的自费生也很多,他们中有贵族的后代,也有商人的子女。之所以在那个时代西藏出现小小的“留学潮”,旺多啦分析,除了时代大背景的因素,还有一点不容忽视,那就是很多商人意识到想要改变在国际贸易上的被动地位,学习文化,学习知识是极为必要的,为此适当的投入钱财也是值得的。

二

位于印度北部山区的大吉岭,是一座开发完善的旅游城市,气候温和,盛产茶叶。

1946年,以噶雪赛为领队的那批学童进入大吉岭的圣约瑟夫学院中学部学习,那是一所剑桥制的寄宿学校,学生中不乏南亚各国王公贵族的子弟,其高中以下的教学号称全印度第一。

1946年到达印度的一批留学生。后排中间的年轻人为领队嘎雪赛,

后排左一为斋林·旺多,前排右一为乃堆·晋美

当时的斋林·旺多算是年纪最大的,也不会一个英文字母。从后来了解的情况看,西藏方面是准备让他们在这里完成中学学业后打算派往伦敦上大学。但从孩子们的年龄和基础看,这样的计划很难完成。虽然在最初的两年,西藏和学校非常重视他们的学习。孩子们无暇欣赏异国的美丽景色,很快投入到紧张的求学中。学校根据学童的年龄和接受能力,进行分档教学。旺多和一个叫帕喜啦的学生分到一个有很多外国学生的混和班,直接由外国老师进行教学。

旺多啦回忆:1948年以前,学校由比利时教会管理,1948年后交给了加拿大教会。学校里的教学科目很多,我比较喜欢语文,我的兴趣在法语和拉丁语,但最后安排我学习英语,要求是实现“生活英语化”。聪明的旺多学习刻苦,在7年中两次跳级升学。

而到了假期,学校关门,不允许学生住在里面。他们被直接送到一所语言学校进行强化训练。这个办法很不错,一年的基础课程3个月就学会了。旺多的亲戚噶雪巴家在噶伦堡有房子,有时候旺多啦就被大人们安排在噶雪巴和桑多仓家里寄宿,由一个外国老师补习英语。

学校里3个月的寒假对他们很合算。从噶伦堡到拉萨,每趟来回需要34天,孩子们还有近两个多月在家乡休整,补课,时间很充裕。等他们年纪稍大后,就可以回家度假。旺多啦说:“学校有个校历发给每个同学,我就在校历上面填上藏历的日期,等到时间差不多了,我就写信给家里,让他们派人派马来接我。他们总是能准时派人接送。”

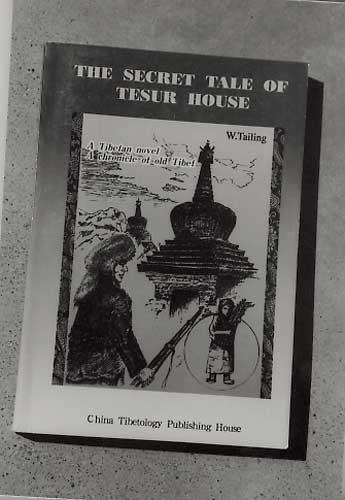

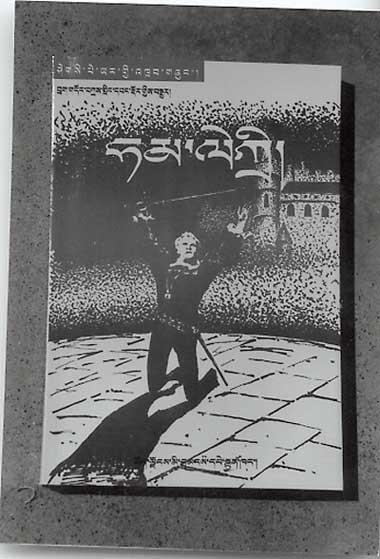

斋林·旺多的长篇小说《斋苏麻秘闻》英文版

斋林·旺多的译作《罗密欧与朱丽叶》

斋林·旺多的译作《哈姆雷特》

总结那几年的留学生活,旺多啦说:“这对我的帮助很大,从我后来的工作经历看,可以说没有英文就没有我旺多。”学校里其它科目的学习也给他留下很深的印象。在初中二年级时发了地理课本,上面有很多地图,翻开一看,我大吃一惊,“大不列颠”才那么一点地盘,而我们西藏多大呀!旺多他们第一次对西藏在地球上的位置有了最初的了解。老师给他们讲地球是浩瀚宇宙中的一个小小星球,它的70%由水构成,就像悬在空中的一滴水珠。当时的他们却觉得万分惊讶,那样的“水珠”为什么不会掉下去呢?学校在英语教学方面也有一些特点,不太提倡学生读报纸,要求多读经典文学;不提倡使用打字机,要求手写。这些对旺多后来翻译莎士比亚名著不能说没有帮助。当1953年旺多学成回到西藏的时候,他的英文已经达到高中一年级的水平。

三

说到西藏人在国外的求学历史,广义上的“留学生”肯定早就有了,主要以宗教、语言交流为主。而现代意义上的留学经历,恐怕是最近一百年的事情。

根据记载,西藏第一位赴日留学生是擦珠·阿旺洛桑,第一批赴英留学生是强俄巴·仁增多吉等,第一位女留学生是车仁·仁钦卓玛,她是擦绒的女儿,和她一起上学的还有车仁·晋美、汤麦公子、夏扎夫人等,他们是1931年毕业归国的。

虽然可能有历史的局限性,但是,学成归国的留学生对西藏现代化的建设事业所产生的良好的影响是有目共睹的,有的成了各行各业的专家,如作家(朗顿·班觉等)、工程师(强俄巴·仁增多吉等)、语言学家(扎西次仁等)、文学翻译家(斋林·旺多)、摄影师(车仁·晋美)、英语导游(顿珠卓玛)、涉外企业家(乃堆 晋美),更有更敦群培、江洛金·索朗杰布、格西·曲吉扎巴等“海归派”学人对西藏文化的重大贡献。

当1953年斋林·旺多即将回到他在江孜的老家时,他是那批留学生中硕果仅存的一位。他的两个小同学早在几年前因为跟不上课程被勒令退学,其余的同学虽然坚持了下来,但后来在50年代初期,他们听到各种消息,家乡的很多同龄人有的送到北京,有的上了中央民族学院,这样一来,很多同学自行回了西藏,斋林·旺多是最后一个回到西藏的(当然,也是学业成绩最好的一个)。

我感觉,在与这些西藏早期的留学生接触和交往中,无论当初他们是怎么去国外的,目的和动机如何,当学成归国后,他们身上既保持了藏族传统文化中固有的一些特质,又融入了明显的西方文化气质,讲究平等、博爱、仁慈、宽容、效率和竞争心,他们的努力和奋斗对西藏社会的文明、进步产生了积极的影响。(本文图片由旺多先生提供。)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信