织物——藏地无处不飞花

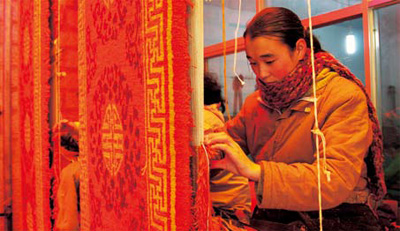

杰德绣的居民几乎每家都有人从事纺织业。

邦典

有一次翻阅自己的老相册,突然发现一张我10岁那年的三好学生留影,照片上的我两个脸颊涂着红红的胭脂,刚刚结束了庆祝六一儿童节的联欢会,身上还是舞蹈表演的装束——头上盘着五彩丝线编的辫子,身上穿着衬衣和长裙,腰间那块彩色横条的围裙让我在小朋友当中显得异常醒目……这张照片突然让我的记忆飞驰回到小学时代的那个下午——不禁哑然,原来我今生和西藏的缘分,在那时候就开始了。

那是儿童节前两天的舞蹈排演结束后,老师教我们制作演出用的装饰物,她拎着一块白色小方围裙对我们几个小女孩说:“我们的服装颜色比较素,但是老师教你们变魔术,一会我们就会有一块世界上最美丽的围裙啦!有了它,你们就会变成美丽的藏族姑娘啦!”然后,老师带着我们开始在布上打好均等的横格,再将各种颜色的彩纸剪成长条,交错着一条一条粘贴上去……看到照片上的那块极具特色的围裙我才想起来,原来我当初跳的藏族姑娘的舞蹈,十多年后让我痴迷的藏文化,竟在我10岁的那年就与我相遇过。

后来我来到藏区,知道了那块美丽并且无处不在的围裙叫“邦典”,是藏族妇女服饰中不可缺少的装饰品。当然,真正的邦典不是我小时候用彩纸贴的那种,而是用丝线或者羊毛编织而成的。它们或华丽或典雅、或鲜亮或素净,在游历藏区的日子里,我走遍了东南西北很多边远的地区,不管在节日还是日常的穿着中,这块艳丽的织物都无一例外地闪亮在藏区每一个角落。

宽条窄带,各有所爱

15岁,对于藏族少女来说是一个特别的年纪,因为一过15岁,就标志着女孩由一个青涩的果子开始迈向成熟,家人会择日为她举行成人礼。成人礼中主要的形式之一就是要在她的腰部系上五彩的邦典——这是她一生中第一次系邦典,以后邦典就会伴随她的一生。所以,邦典不仅只是藏族妇女生活中的装饰物,更重要的,它是一个成熟女人的标志。传统的邦典原是藏毛呢——氆氇的一种,后来人们引进丝线,它才成为另一种材质的专用织物。氆氇和邦典的制作方法传说是文成公主带来的。据说当年文成公主进藏时带来了许多汉地的先进生产技术,她进入高原后教授人们纺织、染色,聪慧的藏族人由此造就了温暖柔软的衣料氆氇和彩虹般美丽的邦典。而邦典原先只是妇女们用来遮挡尘污的围裙,后来逐渐演变为藏族服饰中非常重要的一个部分,而且还被赋予了标志成熟的象征意义。

山羊毛编织的口袋

山羊毛编织的口袋

邦典共有20 多个花色,不过再变也就是那些彩条颜色的不同搭配与粗细的不同变化而已。年轻女子的邦典色彩鲜艳多变,彩条较宽;老年妇女的邦典色彩较为简洁,彩条较窄。如果按地域来看,农牧区妇女喜欢宽条纹,以强烈的对比色条相配,具有粗犷明快的风格;城镇妇女则多钟情于纤细的条纹,喜欢相近色系组成的娴雅温和的调子。

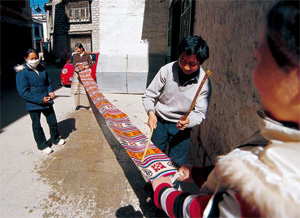

西藏山南地区的杰德秀镇自古以出产藏区最美丽的邦典和氆氇闻名四方,织造氆氇有上千年的历史,而邦典至少有几百年的历史,这里出产的邦典色彩艳丽,经久不衰,耐磨耐洗,久负盛名。 镇上的格日大姐告诉我,人们对邦典花色的喜好大概分为以下几种:“插青”是过年或重大节日的时候戴的,颜色艳丽且色块较大;“乌琼”颜色比较稳重素雅,30 岁以上的女人比较喜欢;“嘎扎”比较鲜艳,可以用来给年轻姑娘们搭配鲜艳的藏装;“闷松”上面只有3种颜色,比较清爽,不管老人或姑娘们都爱在夏天穿戴它。 除了围裙外,这种布料还可用来制作妇女的坎肩、围裙和挎包,或者镶嵌在藏袍边上。我就在自己定做的白氆氇藏装上选用了橘红色十字纹的染色羊毛邦典包边,穿上那件藏装,臭美地说——所到之处无人不瞩目。 杰德秀是西藏名镇,坐落在距离拉萨贡嘎机场十几公里的地方,属于山南地区管辖,这里自古以纺织物闻名全藏,以前为藏政府或达赖喇嘛支付的部分贡品便是出自这里。现在全镇780多户人家几乎每家都有人从事纺织业,走到哪里都能看见彩线翻飞、听到机杼声声。每户人家至少有一台编制机,有部分人家超过10 台。镇上的居民也从生产销售邦典得到了不少的收益,他们购置了家用电器,不少家庭安装了电话,还买了汽车。镇里还专门建立了一条商业街,每天,各地的商人穿梭于这条街上,杰德秀的邦典也是从这里被运到了各地:拉萨、山南、日喀则等,甚至出口到尼泊尔。 杰德秀的家庭纺织作坊 我到西藏采访时,在拉萨、日喀则、山南等好几个城市的市场上都见到出售杰德秀镇生产的邦典和氆氇,品质好的高档货几乎都是来自杰德秀。同时,市场也主导着生产,正是这些地方、特别是拉萨的市场带动着杰德秀镇纺织业的发展和潮流。 参观这些手工作坊是件幸福的事:木质织机的摩擦撞击出有节律的脆响,彩线在姑娘们的手中自如翻飞,编织过程中姑娘们常常会用美妙的歌声来调剂劳动的枯燥,在阳光的照耀下,那些美丽的色块和一张张的笑靥都散发出光彩……这实在是一种听觉和视觉的共同享受。 杰德秀的家庭纺织作坊 优良的水质造就醇和鲜丽的色彩 手工生产一般用纺锤捻线,织机织造。在所有工序当中,捻线是一项费时费力又单调乏味的工作,要先备好精选过的羊毛或羊绒,我在藏族群众家中走访的时候,常见一些老人和妇女在闲暇时捻线,羊毛装得鼓鼓一口袋放在身边,用手指揪出一些,扯成稀松的条状,然后左手拨动纺锤,牵着毛线一头的纺锤不停地旋转,同时右手扯着羊毛不断地往上续——毛就捻成线了。一般男人都干不了这个活儿,只好由女人来完成,而上织机编织属于技术性较强的工序,在旧时主要是由男人来完成,所以在西藏一直流传着“女捻线,男织机”的谚语。 编织藏毯 捻好的毛线可以直接染色,染料有茜草、大黄、荞麦和核桃皮等,可染成赭红、黄、绿等颜色。 据老人们说,过去杰德秀织邦典用的羊毛全是自己染色,这里染出来的毛线颜色清纯瑰丽,闻名藏区。这得益于宗山脚下的泉水和几公里外的拉斯湖,这两个地方的水质都非常好。衡量染色水质好坏的标准是看水里面所含杂质的多少,杂质越少水质越好,杰德秀人从宗山脚下泉水里取水调制染料,染出来的织物颜色会异常均匀且鲜艳。拉斯湖在藏语原意为“神沐浴的湖”,由此可见,湖里必有一汪清澈洁净的水,难怪人们都说用拉斯湖的水清洗织好的邦典和其他织物,颜色会更清丽和持久。 据说在以前,只有供给历代高僧使用的织物能在象征圣洁的拉斯湖里清洗,其他人的织物,包括贵族和领主的,都只能在拉斯湖流出去的溪水中清洗。过去,因为杰德秀镇的水质好,在山沟里和其他地方织好的邦典,全部都要拿到这里来染色。 传统的邦典是由染色后的羊绒线编织成色彩艳丽的各种图案。其制作工艺十分复杂,首先要选用上好的羊毛做原料,经过洗毛、晒毛、梳毛、捻线、上织机织图、着色、浆染、揉搓、褪洗、晾晒等十余道工序,一条邦典才织成。其过程与下文将要提到的氆氇的织造过程基本一样,在此就不复述了。 传统邦典的革新 前些年进藏,我看到的邦典以羊毛氆氇为原料的居多,而这两三年,城市里的妇女们腰间的邦典都变成了闪耀着光泽的丝线邦典!只有牧区和边远地区的妇女还在用羊毛邦典。在杰德秀,我发现几乎每户人家都在织丝线邦典,没有人织羊毛的了,问其原因,扎西告诉我那是因为羊毛邦典比较厚而且粗,洗时容易掉色,而丝线织出的邦典轻柔软薄,洗时还不会掉色,于是羊毛邦典逐渐淡出市场,作为生产者自然要跟进市场——于是,现在大家都从浙江进丝线了。 羊毛邦典一般需经过十几道工序,颇为麻烦。而直接用彩色丝线省去了三分之二以上的工序,他们只需将买来的大卷丝线分卷到小轴上,就可以上织机了,织好的成品也不会掉色、不用水洗,还有一种很华丽的光泽,城市的妇女特别喜欢。 但羊毛邦典也有它的优点——它暖和,所以冬天依然比较受欢迎,为了看一看羊毛织的邦典,我们请扎西带领我们去镇上另一家作坊。 在边巴大姐家,有两台织机上织的是羊毛邦典,其他9 台机器上全在织丝线的。年轻的姑娘们和着木制织机的节奏,敞开嘹亮的嗓子唱着歌曲,阳光照在织好的彩色邦典上,一幅快乐的工作场景出现在我们面前。 边巴大姐家织邦典已有12年了,我问她为什么杰德秀镇从事纺织的人这么多,她说杰德秀镇有很久的纺织传统,是因为本地农业上的收入很少,因为自然灾害使得这里的农业总是兴盛不起来,而本地盛产羊毛,所以大家只好都做这个。 除了邦典以外,杰德秀还有不得不提的一种织物,这也是藏族人民生活中最为重要的一种面料——氆氇。杰德秀以生产上乘的氆氇闻名全藏,而且,这里出产的氆氇一直都是旧时上贡朝廷的贡品。 氆氇 我的春秋季藏装是用白氆氇做的,那种白是自然的羊毛白,柔和而温润的白,衣料温暖而有垂感,且不会打皱,这是氆氇的特性。氆氇是一种手纺毛织品,藏人用它来制作衣袍、鞋帽、喇嘛的袈裟,在藏人日常生活中所占地位如内地的棉布一样重要而普及。 西藏高原平均海拔4000多米,地势高,气温低,拉萨全年平均气温只有7.5摄氏度,藏北更是零下2摄氏度左右,穿衣保暖的问题当然就显得很重要的。这里不产棉麻,又难以种桑养蚕,但是牛羊成群,加工衣料的原料只能就地取材——主要是毛和皮了。 但是,有一个奇特的现象,和邦典一样,氆氇的制作生产主要也是在农区而非牧区完成的。它们主要集中在拉萨河年楚河的两河流域以及雅鲁藏布江中部——杰德秀、日喀则、江孜、白朗、扎囊等地方。究其原因,我想可能和西藏特有的生产方式有关,因为西藏的所谓农区其实是农牧混合生产,农牧各半或者牧业为主农业为辅。每当地里的青稞收获完毕,人们就要面临一个漫长而闲闷的冬天,一部分农民就开始剪收羊毛,编织氆氇。虽然农区并不是主产羊毛的地区,但人们编织氆氇可以换来牧区的酥油或其他生活必需品,于是氆氇生产的工艺和传统在农区扎了根。氆氇这种织品结实耐用,保暖性好,很受藏民的喜爱。 这种织物的起源据说可以上溯到文成公主进藏公元7世纪的吐蕃时期开始,到了13世纪,山南的氆氇就成为进贡元朝朝廷的贡品了,可见当时这里的纺织工艺已经达到相当高的水平 在过去,西藏贵族官员会在节日庆典和官场上穿着绸缎制作的衣服,但平时都穿氆氇衣袍。而西藏地方政府规定的官服,其缝制的材料也多是氆氇。一件好的氆氇藏袍,既耐穿耐看,又轻柔保暖,可以穿好几代。父传子,子传孙,成了一家人引以骄傲的传家宝。所以藏族人常常自称为“穿氆氇袍子的人”。 织造过程 氆氇的织造过程与邦典一样,也要经过洗毛、晒毛、梳毛、捻线、上织机织图、着色、浆染、揉搓、褪洗、晾晒等十余道工序。 羊毛剪下来后首先要洗干净,然后放在阳光下晒蓬松,把羊毛分等级再根据用途保持本色或染成各种颜色。染色也分两种,一种是染毛线,一种是织好氆氇(成品)以后再染色。处理后的羊毛用刷子刷成细细的羊绒,捻成线就可以上织机了。 织氆氇用的是老式木梭织机,传统的经纬编织法,有不同粗细厚薄十多个品种。宽度一肘左右,长度不限,但通常人们织到20多米就会结一条边,然后开始编织下一块布料。 毛毡织好以后再用木刷仔细刷一遍,使之更加密实松软。刷过的氆氇会再用清水反复搓洗,晾晒后再染色。氆氇较为传统的颜色有绛红色、黑色和羊毛的本白色,现在流行的颜色还有橙红色、蓝色,以及用扎染工艺染出的氆氇。 现在比较流行的品种是用各色羊毛线直接织成,然后剪去上面的飞绒,再在上面印上万字符、十字法轮状的吉祥图案,这种氆氇通常用来做藏袍的镶边,牧区人民非常喜欢。 最上乘的氆氇叫“噶秧”,是用羊脖子和羊肚子附近的绒毛编织出来的,格外精细柔软,曾作为贡品使用。 拉萨大昭寺南侧有一个松曲热广场,是氆氇商人集中的区域,那里有来自各个产地的氆氇,但以山南杰德秀的居多。各地的年轻人以到此地来销售氆氇作为一种炫耀的资历。商贩们没有柜台,都是铺一块布在地上,将成卷的染色氆氇堆放在地上,展开前面的一小截作为展示。他们的氆氇花色很多,大概能有20多种。卖氆氇的大姐告诉我,这些氆氇都是用植物染料染的,第一次洗会掉一点色,以后洗就不掉了,但为了不给顾客添麻烦,他们的氆氇都是经过了水洗、晾干、然后才出售的。 购买氆氇时,西藏最传统的丈量方式。 大规模生产的纺织厂 除了私人的小作坊外,杰德秀镇还在政府的组织下,成立了几家颇具规模的纺织厂。目前,全镇已有4家乡镇手工业企业,年产值可达60多万元。在产品种类、图案色彩和工艺流程等方面较以前都有很大的发展。1976 年开办的杰德秀邦典厂,开辟了民族手工业产品向正规商品发展的模式。邦典厂中途关闭了一段时间,近年又开始恢复生产,并增加了许多花色和品种,生产包括氆氇、邦典、藏毯、卡垫、藏被在内的30多种产品。 藏毯大体分为三种,一种用牦牛绒捻纺的毛线和羊毛套织而成的长毯,可以变了样式不变花纹,质地柔软、美观大方、重量轻,适宜在藏南气候温和的地方用。第二种是用绵羊的细毛捻的毛线织成,这种藏毯有素色和花样两种,花样藏毯用彩色毛线织成,这种毛毯也较薄,城市居民普遍喜欢。第三种是用牦牛毛和羊毛线混纺织成,混纺强的藏毯,黑白分明,煞是好看,深受农牧民的欢迎。这种藏毯,比较粗厚,耐磨耐脏,适合外出旅行之用。 拉萨八廓街里、大昭寺南侧的氆氇纺织品市场。 洗过的氆氇不能直接拧干,这种绷平敲击打出大量水分的方法能让氆氇保持平整。 “卡垫”是藏语小型藏毯的意思,是藏族家庭的床上用品,用各种颜色的羊毛绒编织而成,能保暖隔潮,经久耐用,既是一种舒适的卧具,又是一种赏心悦目的装饰品。一般的藏族家庭都在房屋内沿墙一圈或沿两面或三面墙摆成直角的木制底床,上面垫用各种毛或草絮装成的基垫,卡垫就铺陈在基垫上,供大家白天坐用和晚上睡觉,夏天过林卡或外出时,卡垫就直接铺在地上当坐垫。 藏被是一种起绒的厚重毛织物,用专门的织机织造,具有细洁、平整、柔软、密度紧、质地厚、传代性强的特性。是藏族人民日常生活中必不可少的床上用品。重量一般为5 一10 公斤。藏被细结柔软,防风防寒性强,经久耐用,为睡卧保暖佳品。藏被的绒纬长一般为2.5 厘米,既暖,又柔软。卷起来放在马上,携带方便,适合于游牧。 特色民族手工业为杰德秀镇经济的发展壮大做出了积极的贡献,反之,经济的带动又使得传统的手工业充满了生命力。这样,传统文化和经济发展就得到了很好的结合,进入一种良性的循环。 最后在离开杰德秀镇的时候,我发现公路旁竟然有一家小小的邦典专卖店,一打听,是镇上的次林家开的,刚开张不久却已经有不少路人光顾。心下暗自高兴,这家不太起眼的小店应该是一个标志,标志着杰德秀人不再只是埋头纺织、等待批发商前来收购,他们已经参与到销售的最后一个环节——也是利润最高的一个环节——直接面对消费者。而且最近我还听说,有一家具有现代经营理念和较强设计力量的外地公司正在试图与杰德秀邦典厂合作,希望把他们的产品重新包装打入国内和国际市场。 这真是个令人振奋的消息。

它还曾是西藏上贡历代朝廷的主要贡品,而朝廷回赐的物品主要是丝绸和茶叶,属于高档物品的交易。小说红楼梦105回,就提到宁国府中有氆氇30卷,可见清朝时氆氇不仅藏于皇宫,也为王公贵族所拥有。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信