阿西土陶进校园 在玩泥巴中埋下文化传承的种子

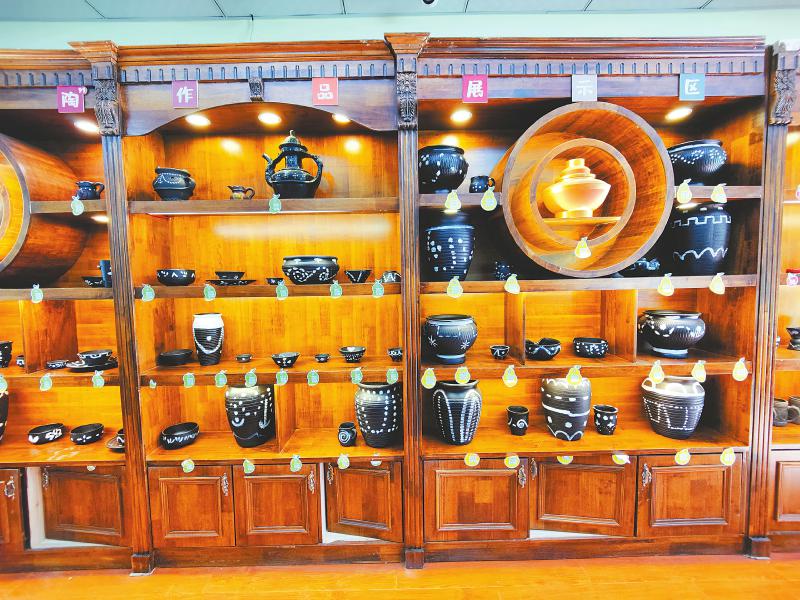

香格里拉镇双语幼儿园陈列的阿西土陶。四川日报全媒体记者 赵晓梦 摄

在四川省甘孜州稻城县香格里拉镇双语幼儿园,有一项特别的课程——玩泥巴。揉、捏、搓……在孩子们手中这坨小小泥巴的背后,正是稻城县国家级非物质文化遗产“阿西土陶”。

日前,四川省报纸副刊研究会主办的“打卡文旅新地标 四川全媒看稻城”采风活动前往稻城,在香格里拉镇双语幼儿园看非遗进校园的蓬勃生长。

园长泽仁拥初告诉记者,香格里拉镇双语幼儿园为珠海援建项目,2021年9月投入使用,在开展特色教学中,将稻城独特的藏族手工艺阿西土陶引入校园,从传播、欣赏到技艺传承、技能传承的实践,结合幼儿爱玩泥土、爱玩水的天性,让文化传承的种子从小埋在孩子心中。

阿西土陶诞生于稻城县赤土乡阿西村,被誉为稻城“四绝”之一,曾经在藏族群众生活中扮演着重要角色,其独特的黑陶烧制技艺,包括和泥、搓泥、拉坯、雕刻、上色、烘烤等几个流程,是藏族群众生活智慧的鲜活体现,古朴的造型也蕴含着藏族群众对自然的理解和生活的热情。

在校园里,特别设置了阿西土陶手工坊,分为和泥区、搓泥区、拉坯区、雕刻区、上色区、烘烤区、展示区,完整展现了阿西土陶的制作全流程。

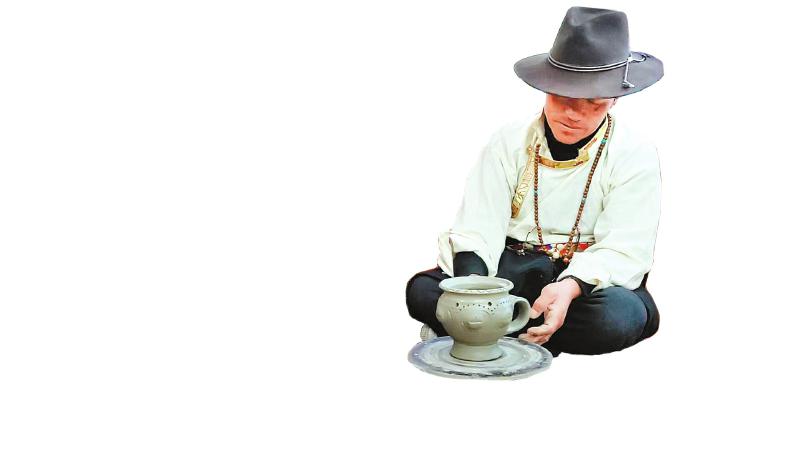

非遗传承人降初,从十多岁开始接触阿西土陶制作,几十年间,一直与“泥巴”打交道,经过他的双手将“泥巴”演变成家家户户所使用的陶罐。

如今,降初有了另一个身份——香格里拉镇双语幼儿园特聘老师。每周,降初都会来到幼儿园一次或者两次,给老师和同学们授课。“我们特别邀请降初走进校园,与学校共同设计了分体系的特色课程。”泽仁拥初介绍,小班“手指”课程,学习最基础的揉、捏、搓、团等技能,同时锻炼孩子们手的灵活度和手眼协调能力;中班“色彩”课程,帮助孩子们归纳色彩种类,培养了孩子们对于色彩的感知能力;大班“拉坯”课程,充分发挥了孩子们的创造力、想象力,从小培养幼儿团队合作精神。

“在教学过程中,除了学习技艺,更着重演示和讲解土陶的制作过程和文化背景,让孩子们带着情感去创作,从小培养孩子们的故土情怀,让每一个从这所幼儿园走出去的孩子都可以骄傲地告诉大家,我是‘阿西土陶’手艺传承人,这是来自家乡的重要非物质文化遗产。”降初说。

记者在现场看到,展示区里摆放着不少孩子们制作好的土陶,尽管简单粗拙,但满含童心。而其中一部分,将被寄往珠海,送给援建地和对口幼儿园等。“这是我们专门推出的衔接班‘感恩’课程,与校园文化‘山海结缘,感恩奋进’感恩教育结合起来,孩子们把制作好的阿西土陶进行成果分享和作为礼物定制送给曾经帮助过我们的人。”泽仁拥初说。

伴随“非遗进校园”的日益深入,当地的重心也从最初的仅注重传播、欣赏层面而逐渐趋向包括技艺传承、技能传承在内的实践层面,从而让“非遗进校园”迈向一个理论与实际深入融合的新阶段。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

-

雪域高原之上 阿西土陶传承千年

千百年前,雪域高原之上,藏族同胞就地取材,制作出了各种各样的土陶器具,包括炊具、茶具、酥油灯、香炉等。如今,它们以古朴的造型和特殊的品质,完成了从生活用品到特色非遗产品的蜕变。[详细] -

助推文旅产业高质量发展 四川省甘孜州民族民间手工艺非遗协会成立

此次大会旨在助力民族优秀文化创造性转化和创新性发展,加快促进文化旅游产业高质量发展。[详细] -

四川省德格县获“中国藏族传统手工艺之乡”称号

近日,中国民间文艺家协会正式命名德格县为“中国藏族传统手工艺之乡”。这是四川省甘孜藏族自治州德格县继康巴文化中心、格萨尔故里、南派藏医药发祥地之后,获得的又一个“金字招牌”。[详细]

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信