雪域高原的好女儿

这是春天的日子,布达拉宫下的垂柳已绽出新绿,可天空却陡然降下了一场白雪。“八瓣莲花山”披上了洁白的素装。

1999年3月25日下午4时35分,西藏高原悄然失去了一位热爱她、颂扬她、为她奉献了青春年华的藏族女记者——央珍。

央珍走了,走得那么匆忙,她只活了36岁!一时间,新华通讯社、高原新闻界的所有与央珍相识的人都沉浸在悲痛之中,脑海里映现的都是央珍的成长和她投身新闻事业的一幕幕感人的镜头。

央珍(中)在阿里改则县采访

在党的阳光下沐浴成长

央珍出身于后藏日喀则市的一户贫民家庭,自小进入正规的学校读书。1978年是她生命里程发生重大转折的一年国庆之夜,央珍和与她一道从西藏考入中央民族学院附中的40名学生,经过辗转来到天安门附近的校园,成为首都北京的一名中学生。从高原古城到华灯初照下的天安门广场,这一切都令15岁的央珍感到惊奇万分,仿佛到了另一个世界。

当时,央珍和绝大部分同学还不懂汉语文,除任课老师外,学校还为他们配备了高素质的翻译老师、生活老师,学习从汉语拼音开始。在这个以勤奋好学著称的“西藏班 ”里,央珍又是最为勤奋、刻苦的学生之一,因此她在学业上取得了突出的成绩。仅用一年的时间,央珍和同学们硬是学完了小学一至五年级的全部功课,第二年就开始接受正规的初中教育了。

这是一个百废待兴的年代,国家不富裕,北京人的生活亦十分艰苦,一年四季吃大白菜,穿补丁衣服,是当时的实际生活水平。但央珍他们吃穿用一切免费,为了使这批藏族学生健康成长,在国家的照顾下,他们还享受到了与体力劳动者相同的粮食定量,每个月还补助零用钱4元,敬爱的班禅大师每逢藏历新年都要送来酥油和糌粑。

正在刻苦读书时,央珍接到母亲去世的噩耗,她哭得死去活来,多想马上回到雪域高原。可是她想起临行时母亲的嘱托:要多学文化,为西藏人民争光。于是,她强忍悲痛,近似疯狂般地投入到读书中。她以奋发学习、关心集体、尊重师长、团结同学、作风正派赢得了广泛好评,三次被评为“三好学生”,成为一名品学兼优的好学生。

经过学校的推荐和严格考试,高三毕业的央珍和另外7名同学一道被新华社录用,同时进入中国新闻学院学习新闻采编专业。在这期间,她又光荣地加入了中国共产党,成为一名党的新闻战士。

在世界妇女论坛上为国争光

央珍是在一个特殊环境中投身到新闻事业中的。1987年,在西方反华势力和达赖集团的一手策划和怂恿下,西藏高原上空出现了层层乌云,一场分裂与反分裂的严酷斗争检验着每一名高原儿女。

作为一名党的新闻工作者、国家培养出来的大学毕业生,央珍毫不犹豫地投入到拉萨反分裂斗争的最前沿,在历次反骚乱斗争中出生入死,用手中的笔,旗帜鲜明、立场坚定地为党、为国家和民族工作,为新华社的事业增添光彩。

1995年秋,第四次世界妇女大会在北京召开。央珍作为新华社报道组的成员,参加了这次举世瞩目的全世界妇女的盛会。

在北京怀柔的10多天时间里,央珍既是采访组非政府组织妇女论坛的记者,同时又充当了介绍今日西藏妇女状况的亲身经历者和见证人。因此,央珍自己也成了被采访对象。

然而,这次“论坛”又是一次鱼龙混杂的杂会。达赖派来的分裂主义分子与西方反华势力勾结在一起,公然散布所谓“西藏问题”的种种谬论,试图和中国唱对台戏。面对西方反华势力对西藏妇女地位与人权的污蔑,央珍愤然而起,和分裂主义分子面对面地展开了一场针锋相对的斗争。她用自己的亲身经历和在长期的采访中掌握的大量铁一般的事实,有力地回击了分裂主义分子,纠正了视听。西方造谣者没有料到在记者队伍中竟站出一位藏族妇女,顿时瞠目结舌,无言以对。这引起正义者的掌声,在世界妇女大会论坛上引起强烈反响。

央珍的那种坚定的政治立场,神圣的责任感和深厚的爱国之情,在中国妇女中产生了极大的影响。国务院和新华社有关领导高度评价了她在关健时刻表现出来的优秀共产党员的素质。 当人们纷纷赞许的时候,央珍说:“面对分裂与反分裂的严峻斗争,我深深地感受到党的新闻工作者的神圣职责,感受到祖国大家庭的温暖,充分体会到加强民族团结、维护祖国统一的重要性。”

央珍在关健地方的关健时刻,表现出了一位新闻工作者可贵的政治意识、大局意识和责任意识,不愧为中国共产党的优秀记者,不愧为中华民族的好女儿。

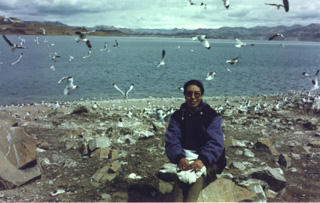

在日土县鸟岛采访时的留影(丹多摄)

在艰苦环境中实现人生价值

如果说女性当记者难,那么在世界屋脊上当女记者更难。西藏高原的高寒气候和艰苦的生存条件,使女记者要经受更为艰辛的考验。记得央珍当记者后头一次下乡采访就饱尝了磨难。那次她到山南地区扎囊县农村采访,由于水土不服,她上吐下泻,造成严重脱水,当时县里医疗条件很差,生命危在旦夕,幸亏被同伴紧急送回拉萨,才得以脱离险境。

新华社主张记者深入基层、深入生活、深入实际。央珍是个内向的姑娘,她听从组织的召唤,昂然前行。第一次的打击并不能使她却步不前,相反以更加高昂的斗志,主动要求到基层,到记者鲜至之地进行采访报道。几年来,她在一江两河(雅鲁藏布江、拉萨河、年楚河)流域、在藏东横断山区、在遥远的西部阿里地区,在田野牧场上处处留下了她跋涉的足迹。

特别是1997年夏秋季节,央珍不顾体弱多病,不顾劝阻,依然前往她魂牵梦萦的阿里。在37天的采访中,走遍阿里地区所属7个县,深入到边境线上的没有进行民主改革的“未改乡”,常常是饱一顿饿一顿,其中13天是在荒无人烟的野地里露宿风餐。馒头吃完了就吃糌粑,没有热茶就喝凉水,生活异常艰苦。这使她本来就虚弱的身体受到了严重的损坏,尤其是胃部造成固疾。出发27天后,他们才与单位通上电话,领导得知情况后,要求她尽快回来。可倔强的央珍说,在阿里采访困难是很大,但有些问题必须向中央反映,还要继续调查。从阿里回来后不久,珍央正在为自己写的稿件引起上级重视,推动了阿里地区困难的解决而兴奋不已时,自己却一病不起,直至生命的终点。

艰辛的劳动和超常的付出,也为她带来了出色的业绩。近几年来,她是分社记者各项任务完成最好者之一。1997年,也就是珍央病倒的这一年,她的4篇稿件获得新华社部级好稿,报道业务考核分达到480分,是总社赋予她主任记者任务的3倍多。她与同事们合作采写的《拉萨骚乱目击记》一稿被评为1989年新华社社级好稿,《西藏古格遗址两代守护者》、《西藏新年唱新歌》等十多组稿件被评为新华社部级好稿。她与同事经过深入细致的采访和高度理论概括后写出的长篇调查报告,引起党中央和西藏自治区领导的重视,从而树起甲日乡这个典型,对于推动西藏的农村稳定与党的建设工作起到了显著作用。稿件被评为西藏好新闻一等奖。珍央采写的有关西藏人口的对外报道,被世界人权组织评为报道奖。这是中国大陆记者首次荣膺此奖。

由于对新闻事业的不懈追求和已经取得的突出成绩,也由于她是新华社西藏分社唯一的藏族女记者,央珍报道业务在新华社有着良好的声誉和影响力。因此,她于1997年3月28日光荣地当选为西藏首届“十佳新闻工作者”。

然而,当她的事业达到辉煌的时候,她却病倒了。从去年初开始,由于晚期胃癌,她不得不离开心爱的工作岗位,去接受痛苦而漫长的治疗。尽管新华社有关部门领导对珍央的病情十分同情并尽最大的努力予以帮助,尽管北京、拉萨的医生全力治疗,却仍然没有能够使她战胜病魔得以康复。

央珍走了!她去世的消息传开后,新华社与西藏自治区领导都表示关注和悼念,唁电从祖国的四面八方传来,人们为藏民族失去这样的优秀新闻工作者,为中华民族失去这样的好女儿而悲痛,而惋惜。曾经在北京世界妇女大会上并肩战斗过的同事们在唁电中写道:生于雪域,学在首都,英年魂归人间唯一净土;志在记者,病恋新华,笑脸常映佛地最蓝苍天。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信