寻找澜沧江正源

考察队员爬上了贡则木扎山海拔5224米的冰川融点。

从贡则木扎雪山涓涓流淌下来的雪水竟汇成4880公里长的澜沧江。

继1998年轰动全国、闻名海内外的雅鲁藏布江大峡谷科学考察之后,在青藏高原上又一条著名河流——澜沧江源头科学考察活动,于今年夏天在江源地域展开。那里是青海省玉树藏族自治州杂多县,是一个藏族集居的纯牧业地区。

由中国科学探险协会、天津德祥有限公司、天津《今晚报》共同主办的“*99中国德祥澜沧江源头科学探险考察”,于今年4月28日在北京人民大会堂西藏厅举行了新闻发布会。全国人大副委员长蒋正华和全国政协副主席周铁农出席了会议,并向考察队授旗。青海省委、省政府和宣传部,也为澜沧江源头科考队的成立,发来了贺信。

科考队于6月下旬出发。参加澜沧江源头探险考察的单位有:中国科学院自然资源综合考察委员会、兰州冰川研究所、武汉生物研究所等。中央电视台、天津《今晚报》、《广州日报》、《北京青年报》、《陕西日报》等新闻机构参加了探险,探险队由19人组成。

澜沧江是一条国际河流,发源于青海玉树藏族自治州扎多县西北部地区。这条河的上游河流叫扎曲,杂多县的县名即源于这条河。扎曲从青海省流出,在流入西藏自治区境内的昌都镇后,改称澜沧江。然后经过云南省流出国界,注入缅甸、老挝境内,更名为湄公河,成为缅甸和老挝两国之间的界河。它继续南流经过泰国、柬埔寨、越南汇入南海。全长4880公里。

澜沧江在我国各大江河中排名第五位,在东南亚大河中则坐首把交椅,在全世界大江大河中位居第六位。它集内河、界河、国际河多条河流为一体,故有“东方多瑙河”、“印度支那文化的脐带”之称。

如此著名的大河流,在国际上很有影响的大江,其正源在哪儿?在杂曲县的源头区域的许多河流中,到底哪一条是扎曲-澜沧江-湄公河的正源,迄止考察前,仍众说纷纭。

探险队员骑着马挺进澜沧江上游无人区。

生活在澜沧江源头地区的藏族牧民

一说,“干流发源于唐古拉山北麓查加日玛山西南侧,青海省内称扎曲,……(见《青海水利资源》)”。

二说,“……发源于格尔吉山(扎那日干山的东麓)”(见《川西滇北地区水文地理》)。

三说,“……发源于青海省玉树藏族自治州扎多县的扎纳日根山”(见《中国少数民族地区画集丛刊》)。

四说,“……源于青海省治多县北部分水岭西侧,唐古拉山西南麓”(见《中国水系大辞典》)。

五说,“……扎阿曲为澜沧江-湄公河的正源。它发源于拉赛贡玛山(又名寨措山,有书又称之为赛措山)”(《云南地理环境研究》1995年6月)。

六说,一则外电报道柬埔寨、老挝、泰国、越南在此间(金边)举行湄公河委员会会议,讨论湄公河沿岸地区发展问题的新闻稿中写道:湄公河发源于中国的唐古拉山(见《中国测绘报》1996年4月9日)。

七说,1995年4月30日英国《星期日独立报》报道称,“法国探险家米歇尔·佩塞尔发现澜沧江源头的‘精确位置在海拔4975米高的鲁布萨山口’”等。

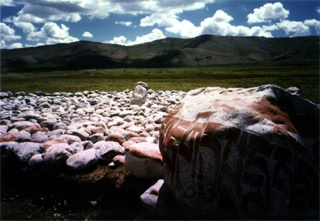

在沿途的高原上,到处都能看到雕凿的嘛呢石。

扎阿曲和扎那曲,澜沧江的两条主要支流,一清一浊,汇聚在尕那松多

上述不同资料来源所列7种说法,谁对,谁错,不好下定论。但是正源只能有一个,也只有到源头进行实地周密地考察、测试、研究后,才能得出一个令人信服的结论。假如上述诸多说法若有正确者,科考队也要给予认定,并宣布于天下,得到社会认同。如正源不在上述7种说法之列,科考队则要根据源头科学考察的结果,确定一个正源,公布于众,同时提出正源的科学依据和理由。

经过一个多月的考察,今年7月13日,中央电视台《新闻30分钟》和天津《今晚报》跟随考察队深入江源地区的记者分别报道,澜沧江科学探险考察队,在源头区域排除了误为正源的众多河流后,在扎阿曲和扎纳曲两河流于江源区的汇合处尕纳松多,测得扎阿曲河宽62米,平均水深0.72米,平均流速2.63米/秒,流量为117.4立方米每秒;扎纳曲河宽余1米,平均水深0.35米,平均流速1.81米/秒,流量32.3立方米每秒。考察队科学工作者,对两河上述数据进行了认真对比、分析、研究后,宣布认定扎阿曲河为扎曲的正源,也就是澜沧江-湄公河正源。上面7种说法的第五说,“扎阿曲为澜沧江-湄公河正源”,这一说法进一步得到了证实和认定。争论多年,众说不一的澜沧江正源问题,终于有了正确的答案。

此次科学考察对扎曲-澜沧江-湄公河正源的认定,让有“江河之源”、“中华水塔”之称的青藏高原成为又一条大江之源,它犹如长江之源为沱沱河一样被推向世界,再次展现了青藏高原的诱人魅力。

这支科学探险考察队,同时也对江源地区的资源、环境与可持续发展进行了考察,对江源的水文性与河道特点及江源地貌、冰川、动物(主要指鱼类)的分布进行了研究。还对江源地区的民族风情、旅游资源的发展前景进行了调查、分析和了解,一批新的科研成果,待室内研究后陆续公布于众。(本组图片由孟庆伟摄)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信