西藏农民半个世纪的生活变化

1951年5月的“十七条协议”,使西藏重新回到祖国怀抱。在不到半个世纪的时间里,西藏从封建农奴制社会飞跃到社会主义社会,方方面面发生了质的变化,但这种变化究竟有多大,又具体表现在哪些地方,一直缺乏细腻准确的描绘。有感于此,笔者先后于1995年和1997年,两次到后藏的班觉伦布村进行社会调查,特别是在1995年时课题组挨家挨户做了问卷调查,回到北京后用计算机作了较为精确的统计分析。通过这些数据的变化,我们可以感受到西藏农村,与祖国同步前进的脚步声。

位于江孜县城西南面约四公里的江热乡班觉伦布村,是旧西藏有名的大贵族帕拉家族的祖业庄园所在地,也是西藏至今唯一保存完整的封建领主庄园,为人们认识旧西藏的封建农奴制提供了宝贵的标本。

依据计算机的分析结果,我们首先对该村不同历史时期的年度主要生活消费品统计如下:

从表(1)可以清楚地看出,班觉伦布村在不同的历史时期,居民的消费水平有着巨大的差距。在民主改革以前,人们的消费水平是量少质差,种类也不丰富,主食以糌粑为主,辅之少量的面粉,平均粮食拥有水平难以维持最基本的温饱。

民主改革以后的社会变革,使朗生成为自耕农,生活整体水平大大提高,粮食消费水平增长了一倍。人民公社时期,农民家庭生活水平在整体上也有一定程度的提高,户均有粮水平超过前两个时期,但人均有粮略有下降,主食中开始出现大米消费;茶叶、清油的消费水平都有小幅度增长,但酥油消费有所下降;年肉食消费水平下降幅度也较大。

改革开放以后,班觉伦布村进入黄金发展时期,农民生活几乎是一年上一个台阶,1978年以后粮食自给有余,到80年代初总产翻了一倍,农民开始购置家庭耐用消费品,1985年实施的“两个长期不变”政策,使农民生活发生质的飞跃,盖新房成为消费热潮;此后,手表、自行车、缝纫机等高档耐用消费品也开始进入农民家庭;进入90年代以后,拔掉平房修楼房,电视机、收音机、录音机等高档电器进入家庭。

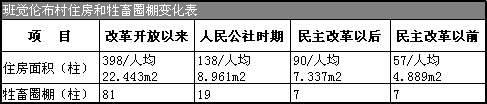

1995年以来,扩大楼房和豪华装修成为新的消费热点,当年全村已有23家住上了楼房。问卷统计表明,民主改革前村民住房面积为57柱①,人均约合4,885平方米;民主改革以后增加到90柱,约合人均7.377平方米;人民公社时期提高到138柱,人均达到8.961平方米;改革开放以后一跃上升到398柱,人均为22.443平方米。在1995年前的两三年内,全村就有20家盖楼房,平均各家花费两万元人民币,还有7家搞室内装修,平均每家花费4000元左右。此外,有23家居民还在内院支有夏季避暑纳凉的专用布帐篷。

经济的发展,首先表现在生产力的进步上,且不说科学技术的提高和普及,农民生产中必备的生产工具的变化,就充分体现了这点,纵向比较班觉伦布村各个历史时期的生产工具,就可以看出其变化的轨迹。

在民主改革以前,班觉伦布村只有六户从事农业的差巴,因而劳动工具总量不多,但就是从事农耕的差巴户中,除大差巴家拥有较完备的农业生产工具外,普通差巴甚至连铁锹、镐、犁等常用农具也不多。民主改革以后,朗生也转入农业生产,缺少农具是当时朗生家庭的主要困难之一,这个时期农具总量增加,但增幅不大。人民公社时期小型农具继续增加,直到改革开放以后,班觉伦布村的所有农户才真正拥有完整成套的农业工具。

民主改革以后,新式农业工具开始进入西藏农村,如60年代政府着力推广的步犁。人民公社以后化肥和其他先进农业工具更多介入当地的农业生产,公社后期和改革开放以后,畜力播种机、人力胶轮车、电动机、柴油机、榨油机、磨面机、粉碎机、拖拉机、喷雾器、选种机等现代农业生产工具大规模进入西藏农村,用班觉伦布村农民的话说,那就是“现在干活轻松多了”。

民主改革以前虽然大多数朗生从事手工工作,但基本没有属于自己的工具,也不从事家庭工副业,只有个别差巴家庭拥有手工工具。直到公社时期这种状态没有什么变化,因为人民公社体制下,也不鼓励人们从事工副业。改革开放以来人们有充分的精力从事工副业,而且随着商品经济的渗入,工副业正从家庭自给自足经济的必要补充,悄悄向新的市场经济的商品变化,传统的卡垫、氆氇产品,正在变化为出售的商品,立竿见影能挣回现钱的木工、石匠、裁缝手艺,更是得到人们前所未有的推崇,年轻人学手艺外出打工在增多,相应各种工副业工具自然随之增加。

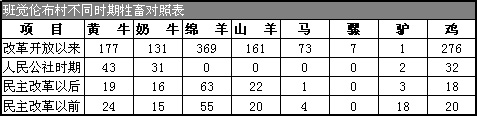

西藏农村的经济结构是农牧结合,农业是西藏农民生存的基础,而牧业则是西藏农民生存的保障,牛、羊为主的牲畜的毛皮肉奶以至粪便都对高原生活有着举足轻重的意义,农民生活质量的高低,很大程度上和畜牧业的发展水平直接相关。从班觉伦布村不同历史时期的牲畜数量和构成的变化,我们可以清楚地看到畜牧业的进步和人民生活水平的提高过程。

在畜力使用上,班觉伦布村普遍从以毛驴为主,转变为以马、骡等大畜为主,以至毛驴几近消失,全村有畜力车51辆,许多家庭拥有大小各一辆马车,大型和远途运输早已由汽车和拖拉机承担,村内就有一台55马力的大拖拉机。

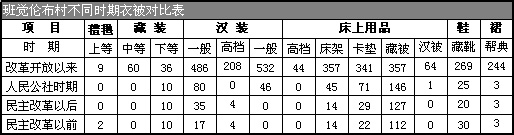

物质生活的进步,也反映在人们的穿着打扮上。如前所述,在1959年民主改革以前,村民们所穿的衣服几乎都是自己织造的,色调单一且大都破旧不堪的“马米古则”,意为见不到衣服本身而上面有“九层”补丁的衣服。今天,班觉伦布村的服饰已发生了翻天覆地的变化。在穿着上,人们现在已逐渐打破了以传统藏装为主的穿衣模式,购买外来新式成衣和自制布衣早已成为时尚。由于藏装长袖、宽腰、大襟、肥大,穿起来不太便于劳动,故除老人和中年妇女外,小孩和中青年平时大多爱穿简便的新式服装,外来汉式服装的数量也已超过藏装(在成本上汉装比藏装便宜得多),但在年节或参加庆礼时,人们一定会穿着整洁、高档的藏装。

民主改革以前只有帕拉那样的贵族家庭才拥有的“谢玛”、“谢沃”等高档的氆氇和帮典,如今早已进入寻常百姓家。仅以帽子为例,班觉伦布村大多数家庭已经拥有了以前个别大差巴户才能有的“嘉丝”和“娘夏”(即男女金丝帽),全村共计有96顶,最多的一家有6顶。以前一般的老百姓不敢问津的、只有贵族和大差巴户才穿得起的缎面羔羊皮袍,每件价值在一千元以上,如今早已进入普通农户家庭,全村高档藏装已达208件,价值二千元一件的獐皮面羊裘也有20件。对照各个时期的数据,就十分鲜明地表明了这种巨变。

民主改革以前只有帕拉那样的贵族家庭才拥有的“谢玛”、“谢沃”等高档的氆氇和帮典,如今早已进入寻常百姓家。仅以帽子为例,班觉伦布村大多数家庭已经拥有了以前个别大差巴户才能有的“嘉丝”和“娘夏”(即男女金丝帽),全村共计有96顶,最多的一家有6顶。以前一般的老百姓不敢问津的、只有贵族和大差巴户才穿得起的缎面羔羊皮袍,每件价值在一千元以上,如今早已进入普通农户家庭,全村高档藏装已达208件,价值二千元一件的獐皮面羊裘也有20件。对照各个时期的数据,就十分鲜明地表明了这种巨变。

物质生活的进步,也表现在村民的用具变化上。传统的用具大多数量增加,有的则正在被淘汰,物美价廉的现代工业品越来越多地进入西藏农民家庭。原来班觉伦布村人主要使用土陶器,现在数量上也比过去大为增加,但重要性却大为下降,除了做酒等仍用土陶器外,大部分生活用具已被铝、铁、塑料制品替代。象征富裕高贵的银碗、银杯等生活用具,虽然每件高达几百元钱,正普遍进入农民家庭,经济状况较好的家庭有的已有好几件。

由于饮食结构的变化,村民普遍使用高压锅,全村共计47个。使用土陶茶壶、火盆的人越来越少,而铝锅、铝茶壶、热水瓶等已成为家家户户必备的生活用具,全村共有新式铁皮炉83个,太阳灶23台,已经完全取代了原来叫“砸拉”的小铁炉,目前正在逐渐取代土灶。照明早已使用电灯,即使在无电的时候,有21家已使用汽灯,大多数家庭使用蜡烛和煤油灯,夜里外出除家家必备的电筒外,使用各式充电蓄能灯成为新的时尚。现代工业制品不仅方便了农民的日常生活,也引起了居家生活方式的变革。

更值得一提的是,改革开放以来高档耐用消费品也快速进入了班觉伦布村农民家庭。问卷统计表明,截止1995年全村共有24台收录机、16台收音机、15台缝纫机、55辆自行车、49只各类手表、7个大座钟,还有9台彩色电视机和4台黑白电视机,如今西藏农民也能像城里人一样,坐在家里就能了解全国以至世界的情况。

从这个藏南的小村庄身上,我们可以看到西藏无数个乡村在半个世纪里,所走过的共同道路,所发生的翻天覆地的变化。这变化的根本原因,不能不归结于社会制度的变革。在西藏和平解放50周年到来之际,我们更要为西藏人民的新生而欢呼!

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信