现代化——雪域高原的新风景

2001年11月8日,国务院新闻办公室发表的题为《西藏的现代化发展》白皮书,用恢宏的笔触勾画了西藏50年来现代化发展的历程,用大量不可辩驳的事实和最新统计数据说明,半个世纪以来,在中央政府和全国人民的支援下,经过西藏各族人民不懈努力,西藏在现代化发展的道路上不断前进,取得了举世瞩目的辉煌成就。

西藏走向现代化,符合世界历史潮流和人类社会发展规律,体现了西藏社会发展的内在要求和西藏人民的根本利益和愿望,西藏人民对现代化表示了极大的欢迎态度。以下的一组小故事描述了现代化给雪域高原带来的新风景——

西藏走向现代化,符合世界历史潮流和人类社会发展规律,体现了西藏社会发展的内在要求和西藏人民的根本利益和愿望,西藏人民对现代化表示了极大的欢迎态度。以下的一组小故事描述了现代化给雪域高原带来的新风景——

新生活与藏文新词汇

尽管强巴从事翻译工作已经26年了,但他还要不时翻阅厚厚的藏汉词典。“日新月异的新名词,只有借助词典来翻译,”他说。

强巴回忆说,1972年他到中央民族学院学习藏汉文翻译时,能买到一部藏汉对照词典简直是“如获至宝”。

藏文具有1300多年的历史。1949年一位名叫格西·曲吉札巴的僧人学者,经过十多年的不懈努力,在拉萨一贵族的资助下,出版了木刻版《藏文词典》。1957年,民族出版社用现代印刷再版了这部词典。然而这部局限于帮助阅读佛经和藏文古籍的工具书,远不能满足时代发展的需求。

1959年西藏民主改革以后,伴随着藏民族的进步和社会的发展,藏文词汇越来越丰富。藏汉族学者先后编著了《汉藏对照词汇》、《藏汉大辞典》、《藏汉英对照词典》等多种版本,其中1991年最新出版的综合性大型语文工具书——《汉藏对照词典》,共收录词汇8万余条,除常用藏文词语外,还收集了大量成语、谚语、名言警句以及各学科的词汇。过去藏文中从未涉及的化学元素新词术语也有了统一规范的表述方法。

但新的词汇还在不断出现。当拖拉机、洗衣机、电视机第一次进入西藏时,翻译工作者将这些机器的原意翻成藏文,可农牧民的日常用语中习惯说汉语的“拖拉机”、“洗衣机”、“电视机”等。可是,对后来农村普遍使用的手扶拖拉机,藏族群众起了个漂亮的名字,叫“拖铸”,意思是“拖拉机的儿子”。

随着社会生活的日新月异,藏语新词汇不断发展丰富,于是,词语的规范、标准化问题提上了日程。1997年,通过藏文编码标准化,藏文顺利进入电脑信息网络,实现了与国际间的网上交流。

现在,藏语文正在迅速与现代化、信息化接轨。

宗教信徒的新天地

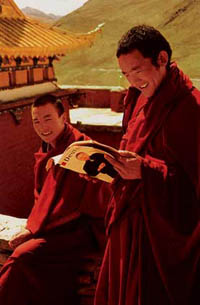

|

| 色拉寺僧人通过书刊了解外面的世界。周英摄 |

这是记者在藏传佛教“降神节”期间看到的情景。在现在的西藏,藏传佛教信徒心目中的“圣地”——寺庙已不知不觉地卷入了商潮,每逢宗教节日,这些地方几乎都成了香烟袅袅的“商海”。

山南敏珠林寺投资一万多元开设了一个小卖部。身穿紫红色袈裟的售货员格桑说,一天的纯利润达到1600多元。这对于坐落在偏僻山区的寺庙来说是一笔可观的收入。

班禅主寺扎什伦布寺10多年前就办起了“刚坚公司”,其资金规模已达数千万元。桑耶寺也下设“营业部”,经营汽车运输、渡口等,增加收入。寺庙办企业,活佛当经理,喇嘛学外语当导游,在西藏已成为一种潮流。

西藏信教群众对现代文明越来越自如与从容了。在信徒家中佛龛前,佛像与电视机同样摆在了重要的位置。供品除传统的酥油灯、圣水外,更多的是水果和鲜花。在农村,过去信徒家中粗糙的陶制酥油灯,已被工厂批量生产的铜、银酥油灯所代替。

印刷制作的唐卡越来越受到信徒的青睐,手工织造的佛像唐卡,现在已成为少数人家的收藏品。

在藏北那曲非常偏僻的一个寺庙中,记者听到了已故十世班禅大师洪亮的诵经声。两个年轻的喇嘛说,这种活佛诵经录音带,在每个集市上都能买到。

在拉萨的大街小巷,经常遇见身穿紫红色袈裟的喇嘛,偶尔走进路边的鞋店、服装店,讨价还价一番。现在的寺庙喇嘛不仅看手表进经堂念经,有的还用手机与外界联系。

后藏扎什伦布寺早在1966年就兴办了一家“喇嘛医院”。几位披着袈裟、外套白大褂的喇嘛,用藏、西医结合的方式,不但为本寺僧人看病,还为普通藏族群众提供医疗服务。

现在,越来越多的藏族群众开始感受到了现代科学文明带来的好处。从“不杀生”到药物拌种防虫害、增产粮食,从请“冰雹喇嘛”念咒经防止天灾到运用炮弹驱散冰雹,他们普遍接受并广泛运用了农业科学技术。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信