拉萨的色彩与旋律

张小平

发布时间:2003-06-09 15:54:51来源: 中国西藏

|

|

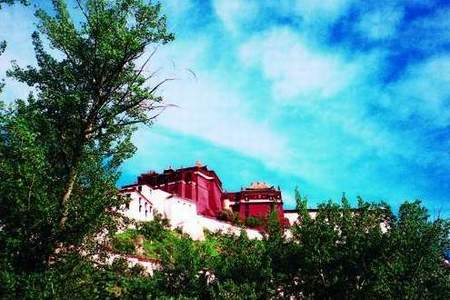

绿树、蓝天、红墙。 |

世纪之交前后,我在布达拉宫脚下度过了2000个日日夜夜。这是我从1963年第一次接触西藏,走进藏民族的生活中之后,在拉萨驻足最长的一段时光。回首往事,拉萨的色彩与旋律使我魂魄荡漾,刻骨铭心。

天上拉萨

从北京的角度来看,拉萨在天上。“天上拉萨”给人的是诗情画意和无限遐想。我在拉萨的家就座落在布达拉宫西侧的古雪林卡里。它给了我以充分享受这一境界的空间。每天,高原的太阳升到布达拉宫宫顶,享受阳光的生活就宣告开始。拉萨的太阳给我留下了刻骨铭心的记忆:春天,阳光是清新的,给人以亲切和抚慰;夏天,阳光是炙热的,给人以激情和力量;秋天,阳光是和熙的,给人以温馨和柔情;冬天,阳光是温暖的,给人以惬意和关爱。

生活在布达拉宫脚下,每天我都能听到仿佛从天上传来的低沉而雄浑的法号声,使人感受到古老西藏的过去。围绕布达拉宫漫步,也是我的一个难以释怀的情愫。每逢节假日,我都愿意融入藏族同胞那充满执着和虔诚的队伍里,和他们一起去体味人生的喜怒哀乐,感受与当代世界距离甚远的那种世界观,感受藏民族那种对古老与现代博大、宽容的胸怀。一年365天,布达拉宫的婧影变幻无穷。多少个清晨或傍晚,我拿着照相机,用那神奇的快门记录了雨中、风中、雾中、雪中的布达拉景象。

|

|

德阳夏上演藏戏。 |

当然,记录最多的还是阳光下的布达拉宫,因为拉萨是世界上最负盛名的“日光城”,不论遇到何种恶劣的天气,太阳总会在一天中的某个时刻露出她那灿烂的笑脸。太阳和蓝天是一对孪生姊妹,只要太阳出现,蓝天就会降临,阳光、蓝天、白云是西藏高原最富诗意的交响,而布达拉宫则是这一杰作中的亮丽音符。

见证历史的拉萨

布达拉宫是拉萨的标志性建筑,它是旧西藏沧桑的见证人,也是新西藏巨变的亲历者。从1904年9月英帝国主义者胁迫西藏地方政府在布达拉宫东日光殿签订屈辱的“拉萨条约”,到2001年7月西藏和平解放50周年庆祝大典在布达拉宫广场上的隆重举行,两个50年,西藏两重天。它给人们带来的是对西藏历史命运的庄严回顾和郑重思考。

千载难逢,我在西藏经历了世纪之交。香港、澳门回归的历史时刻,我是在布达拉宫脚下的西藏人民广播电台里和藏汉族的广播工作者一起度过的。刚刚40岁的西藏人民广播电台是随着社会主义新西藏的崛起应运而生的现代传播媒体,这里响彻的是中国人民政府的声音、真理的声音、人民的声音。作为一名老广播工作者,我在这里找到了自己从事的事业在西藏的最好结合点和切入点。

在20世纪与21世纪交替的历史时刻,我正在同他们一起在广播第一线奔忙。当中央人民广播电台零点钟声奏晌的时候,我刚刚离开西藏电台的机房,走在昔日贵族林卡的林荫大道上。进入西藏广播电视地面卫星接收站大楼的电视信号接收大厅时,精确的电子钟显示的时间是2001年1月1日0点0分17秒。这一刻,令我终生难忘。在这之前几小时,我在布达拉宫西侧的林卡里按动快门,让20世纪最后一缕落日的余辉在我的相机里定格,这个画面,记录的是20世纪布达拉宫的沧桑和辉煌,记录的是新世纪来临之前拉萨的激情与梦想。

|

|

拉萨民居。 |

现代气息激荡的拉萨

我是在拉萨前进脚步的激荡中度过6年的西藏时光的。新拉萨宏观与细微的变化,都一直使我处在极度的兴奋之中。这期间,也是以布达拉宫为轴心,四面八方,景观大变。布宫南侧出现了世界上海拔最高的布达拉宫广场,它的气势与规模,令许多国内外的政治家、学者和游客所倾倒;布宫西侧出现了造型独特的西藏广播电视译制制作播出中心,邓小平同志题写的“西藏电视台”五个大字高高地镌刻在电视台的大门上,这是邓小平同志生前唯一一次为电视台题写台名,他对西藏的感情将在世界屋脊上永存;而在布宫北侧,是为修建布宫广场而搬迁的200多户居民新建的居民区,现代的样式,宽敞的房间,整洁的街道,标志着藏民族生活划时代的变迁;布达拉宫的东侧是邮电、金融建筑群,犹为引人注目的是拉萨最大的宗角禄康菜市场。这里的蔬菜摊位四季常青,几十种,上百种大路菜、时令菜,北方菜、南方菜,西藏菜、成都菜,还有肉类、蛋类、水产品、禽类,琳琅满目,应有尽有。在这里,人们可以明显地感受到今日藏族同胞的生存状态和生活质量。西藏和平解放初期和之后的很长一段时间里,拉萨人饭桌上是几十年一贯制的“老三样”,即土豆、萝卜、洋白菜。今日西藏,拉萨自己能种植的蔬菜已经达到近200个品种。

6年间,新的观念、新的生活方式涌入拉萨居民的生活之中:电动搅拌器代替了沿用千年之久的酥油桶,打出的酥油茶变得更加醇美可口,许多人家中的酥油桶由于长期搁置不用,已经干裂,甚至被送进仓库的角落里,许久无人问津了。亲朋好友欢聚也一改过去的老传统,变成了现代自助餐。这种来自祖国内地的生活方式,花样多、干净、便捷,随心所欲,老少皆宜,在拉萨普及很快。在一些高档婚庆或家庭聚会时,人们还可以品尝到拉萨饭店、西藏宾馆的厨师应邀亮相的藏式和汉式大餐佳作。近年来,快餐、连锁店、超市、北京涮羊肉也走进了拉萨人的日常生活之中。近年来,孩子到内地上中学、读大学,年轻干部到中直机关或内地对口援藏省市挂职锻炼,已经成为拉萨百姓人家的盛大节日。洁白的哈达、甘甜的青裸酒、深情的歌声,是这些活动的基调和主色。

|

|

拉萨色拉寺的摩崖石刻。 |

拉萨市景的变化更是惊人。6年前拉萨的许多旧街道都在世纪之交的新一轮建设热潮中消失了。由江苏省投资近4000万元援建的江苏中路全部是水泥路面,宽敞的街道,高高耸立的华灯,成为拉萨最气派的大道,也是全西藏最好的一条高等级水泥路面公路。它与由西向东沿拉萨河而建的滨河路相连,成为名副其实的十里长街,号称“拉萨第一路”。此外,由北京市援建的北京东路、北京西路,通向北郊色拉寺的娘热路,正在逐渐形成的拉萨二环路、三环路,也都是近年来出现在拉萨河谷中的新景观。

特别值得提及的是罗布林卡路,这条从历代达赖喇嘛的“夏宫”罗布林卡通向“冬宫”布达拉宫的大道,全程2公里,投资2000余万元,于2000年建成。了解拉萨过去的人都知道,这条拉萨历史上最重要的官道,是专供历代达赖喇嘛和地方政府官员、贵族和寺院高僧车轿行走的“马路”,但是,在西藏和平解放前的漫长岁月里,它终究只是一条终年升腾着灰尘的土路。现在,这里变成了一条十分亮丽的大道,路两旁是新栽种不久的雪松,人行道上铺的是与北京长安街上相同的彩色瓷砖。路南边最引人注目的是江泽民主席亲笔题写馆名的西藏博物馆。典型的藏式宫殿建筑,金黄色琉璃瓦拥起的汉式飞檐,古朴庄重,气势非凡。路南边是1995年建起的西藏图书馆,这里目前共有藏书1千万册,是渴望了解外部世界的拉萨人的一方读书“净土”。

绿色的拉萨

凡是有幸踏上拉萨这块“圣土”的人们,大都会为日益变绿的高原古城感到惊讶。日光城拥有世界上最充足的阳光。绿色与阳光共舞。真正意义上的寒冬不属于拉萨。久居拉萨的人都知道,当祖国内地的北方寒风凛冽的时候,拉萨仍然沐浴在冬日温暖的阳光之中。在我的布达拉宫脚下的院落里,向阳一侧的墙角整个冬天都生长着绿草。2000年11月以后的整个冬天,我惊奇地发现,从夏天起就开始绽放的大丽花一冬披绿,给我的冬日生活增添了不同寻常的色彩。热爱绿色是拉萨人的天性。走进八廓街,你会看到,家家户户的院落里、窗台上都摆满了花盆,四季鲜花常开。在这里,可以找到歌曲里常唱的“格桑美朵”,也能看到“倒挂金钟”、“玉兰”、“西蕃莲”等名贵花种。尤其令人感慨的是夏秋之际随处可见的“张大人花”,这是清末最后一任驻藏帮办大臣张荫棠带来的花种,这位具有强烈改革意识的清代高官在西藏短短的一年任期里,向清廷提出了治藏刍议十九条,建议修筑铁路,兴办学堂,鼓励开荒种植,引进优良农作物品种,还颁发了《藏俗改良》等小册子。可惜他壮志未酬,不久便离开了西藏。但是,他把从内地带来的花种留在了西藏。100年后,这个被藏族百姓命名为“张大人”的鲜花已经开遍了西藏。

在拉萨十里长街上,在布达拉宫高高的石阶两旁,一直到我居住的庭院里,到处都可以看到成片成片粉红色的、白色的张大人花随风摇戈,散发着淡淡的幽香。绿色的确属于拉萨。这些年,随着地球的变暖,拉萨的气温也逐年升高。一向有“清凉世界”美誉的拉萨夏天的温度正在向着二十七、八摄氏度的“高温”挺进。在这个梦幻般的季节里,藏族、汉族和其他民族的少女们穿上了五颜六色的裙装,令潇洒帅气的少男们眼前为之一亮。冰棍、冰激凌、冰砖在街头上赢得了人们的青睐,冰箱已经进入寻常百姓家,露天、室内游泳池也开始引起了拉萨人的兴趣。

更为神奇的是,人们发现,拉萨周围的山头也逐渐变绿了。30多年前,这些山完全是石头的世界,人们说它寸草不生。几十年中人类的活动使这里的人口增加了,气候变湿润了,绿色也随之增加了。拉萨道路两旁不仅有传统的松树、柳树和柏树,近年来,云杉、万年青、红白刺梅等也在日光城落户了。不久前,金珠中路两旁又种下了800株从四川运来的塔柏。根据中央的意见,从2001年起,在拉萨实施飞播造林。这在拉萨人的心中又播下了新的充满希望的种子。站在新世纪的起点上,人们欣喜地看到,更加美好的未来正向拉萨人走来。

再过6年,来自北京的火车将直达拉萨,一座崭新的现代城市将在火车站周围的拉萨河南岸出现;经过新建的“一桥两洞”,中外游客在高速公路上只需行驶半个多小时就能从贡嘎国际机场抵达拉萨;再过10年,从拉萨起航的飞机可以到达世界各地;拉萨通往林芝、日喀则、阿里的区内航线将实现“西藏村”的梦想。拉萨在中华民族大家庭的怀抱里将变得更加亮丽,世界将为西藏的崛起和腾飞而热烈欢呼。

祝福西藏,祝福拉萨,扎西德勒!

(责编: 于超)

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信