陈塘记事

|

|

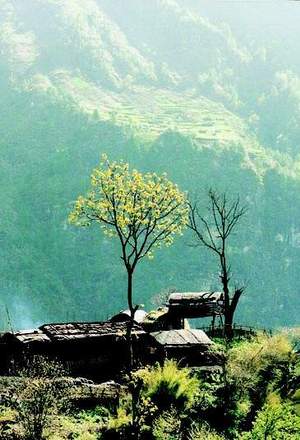

陈塘的树与屋。 |

陈塘,西藏日喀则地区与尼泊尔接壤处的一个边境乡,是夏尔巴人的聚居地,因山高谷深,当地人们还是过着自食其耕的贫脊日子,如今,一条公路正在通向那里。

作出到陈塘去的决定之后仅半天时间,县委副书记玉加就变戏法似地找来了二十几个民工,准备好了大宗给养。原来陈塘一带每天有民工背木料到县城或日乌镇换粮食和日用品,县里一招呼,没有不来的。议定从日乌到陈塘,民工每人每天脚价5元。

第二天,太阳刚出来,玉加亲自把方便面、矿泉水、高压锅、大米、面粉和被褥等,分成一个个背驮。其中的学问主要是要使品种、重量、体积合理搭配,而且民工要分成两队,一队打前站,一队随工作组同行。在返程路上,我们就体会到了这种经验的科学性。

这是2002年4月24日,春风正从喜玛拉雅山南麓向高原漫来。设在日乌的陈塘公路修建指挥部正调集人马机械进入工地,指挥长格桑一直送我们到10公里之外。

上山下山,像山羊一样跳来跳去

陈塘是定结县最南端的一个镇,从地图上看,已在非常靠近中尼边界的地方。“塘”在藏语中是“平坝”或“地方”的意思,但陈塘在低海拔的下方,因此一路傍叶如藏布江下行。

上个世纪60年代,解放军筑路部队曾将简易公路修到日乌至陈塘之间的孔定。1975年,遇特大泥石流,公路被完全冲垮,牺牲驻军和道班工人28人。现在,这段39公里长的公路分六个标段重新开工,沿途仍可见当年旧路的痕迹。很多地段实际无路,或乱石,或悬崖,或深沟,加上施工爆破,行路更难。马且不能,只可步行。作为驮畜的牦牛也累得气喘吁吁,常被石缝卡住蹄子。远远望去,行人在细细的小路上飘飘忽忽,像山羊一样跳来跳去,更像在跳绳。玉加给我们每人一根长棍拄着走,而民工个个负重在50斤以上,过这样的险处,却如履平地。上行的男女背夫一律将木料搭在背上,却将负重的绳子勒在额头上,连赶牦牛驮队的脚夫也不例外。

这里的人们似乎更善于采用将绳子勒在额头的负重方式。随着海拔高度降低,山坡上草地由枯黄而生绿,灌木越来越高大,渐渐出现了一种贴着地面生长的柏树,俗名“趴地松”。再往下行,“趴地松”一点一点地伸展,终于挺立起来。高原的环境对植物生长的抑制如此,而植物生命的顽强本性亦如此。在一个叫曲水的地方,由桦树、松柏、青冈、杜鹃等组成的针阔混交林排列成阵。拐了一个弯,只见两山夹峙,瀑布高悬,涛声震耳,满眼收不尽的绿色。我们进入了无边无际的森林地带。

|

|

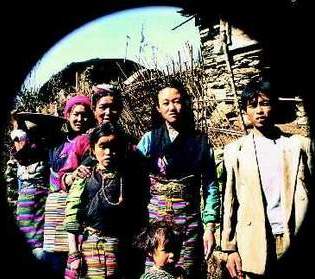

陈塘居民。 |

青冈成林,杜鹃成树,这般景致只能在独特的地理气候条件下生长发育。杜鹃属高山大花杜鹃,紫红的花开得很放,满树璀璨。

说是森林地带,却不是原始森林。沿线分布多处放牧点和采伐点,是几座挂着国旗的帐篷和蒙着花条编织袋的小木屋,兼作茶馆,可供来往人等歇脚打尖。鸟鸣山幽,两侧山上伐木声清晰可闻。至孔定以下,开始在薄云浮动的葱绿山间隐现小块牧场和不规则的梯田,似有刀耕火种的特征。玉加指点说,那田地里正待抽穗的就是鸡爪谷,但此时的我们对这种作物没有任何概念。到达陈塘后,乡亲们送来用鸡爪谷酿的酒,还拿来样品给我们看,才见谷穗分作四尾,立于手心,酷似鸡爪。

这就是说,我们已在接近陈塘。直到第二天下午,离开叶如藏布江,翻上一座大山,在山顶遇见来接我们的群众和镇上的干部,指着对面山坡被浓雾笼罩的所在说:“那就是陈塘。”

山顶与所指的陈塘几乎平行,要到达那里,几乎隔着一条深涧。必须先下到沟底,通过一座架在涧水之上的木桥,再爬上半山腰。此时下起大雨,群众和镇上干部都拿雨具来遮我们,自己站在雨中淋着。

最后这段路用了6个小时,但怎样走过的,已不能准确回忆。最狼狈也最难忘的是,有人实在走不动了,让镇上的人们背下山,又背上山。可是不管怎样,三天的路程还是被我们两天征服了。

在孔定附近,看到了路边掩没在荒草和树丛中的汽车发动机,上面铸有“长春第一汽车制造厂”字样,是当年泥石流毁坏的遗迹。

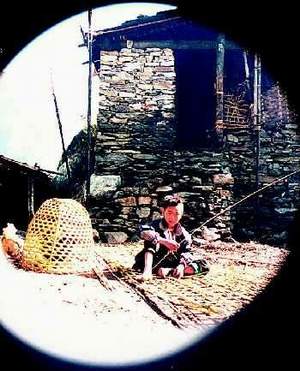

编筐。

陈塘,挂在山坡上的大村庄

滂沱大雨下了整夜,天亮时停住。云开雾散处,太阳从陈塘对面一排犹如屏障的山峦背后升上来,炊烟从一幢幢木楼的缝隙冒上了天。这是一个藏在深山、挂在山坡上的大村子,大致背西面东,约有二百余户人家。左有彭曲河,像一只温柔的长袖,在山脚环绕而过;右是嘎玛藏布江,从珠穆朗玛峰左侧流淌过来,是中尼两国的界河,河上有木桥,仅容人畜通过。镇子高居河面以上四五百米,所有建筑物因地形变化展布,簇拥着居于制高点的镇政府和小学校,巷道也因此曲折宛转。田地也因地势定其走向,是典型的坡地,与镇子没有任何距离,是直接由各个住屋向各个沟沟坎坎延伸。有的人家,院子就是田地,或说住屋建在田里,均隔以用心编制的篱笆墙。黑色的土壤刚刚新翻平整过,有一尺多厚,且施以牛粪等农家肥,等待下种。先种下的土豆,已长出生生新苗。鸡爪谷种在沟底河边,属于水田。

全镇299户,1606人,夏尔巴人占80%以上。分6个行政村,大村设正、副村长各一人,小村只设村长一人。耕地约800亩,未留休耕地。每年种土豆约350亩,亩产六七百斤。每年播种鸡爪谷800亩,亩产50-250斤。另有青稞、玉米、小麦、荞麦、油菜等,其中青稞亩产约300斤,玉米亩产约150斤,荞麦亩产约200斤。牲畜1700多头(只),以犏牛、牦牛为主,一年前从相邻的尼泊尔方基玛塘引入猪4头,正在试养。从种植结构看,土豆依然是主产品,也是主食。包括土豆在内,全年粮油总产61.8万斤,农牧民人均纯收入656元。

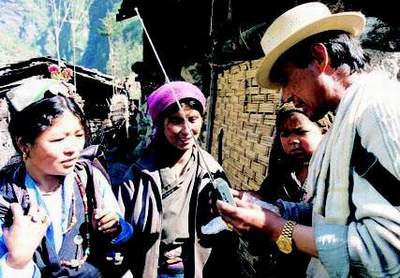

玉加(右)将收音机送给陈塘人。

正是青黄不接时。各家存粮可自足者仅三五户,其余都靠背木料到日乌换粮。到日乌交易,往返一趟至少7天,只能背回50斤左右的粮,需要一年到头不停地奔波于途,生计艰辛是显然的。日乌是上世纪60年代开辟的国家二级口岸,现在是陈塘人的商品中转站。日乌仅有180多户人家,900多人口,土地360亩,三分之二以上的户从事用粮食及日用品调换木料、犏牛的经营。最多的年份,曾有五六百头犏牛经过这里输向西藏腹心地区的乡村。

享有盛名的日乌边境贸易是通过陈塘进行的。以物易物,主要是用青稞换酥油、大米,4斤青稞换1斤酥油,2斤青稞换l斤大米。跨过界河木桥,上到半山腰,就是尼泊尔塔普列县基玛塘镇,彼方每年夏季有500多头牛到陈塘18个牧场,过牧5个月,我方收取每头牛1斤酥油的食草费。每年经陈塘到日乌作季节性贸易的尼商约有2000人次。

镇长拉加,36岁,是土生土长的夏尔巴人,毕业于西藏大学藏语系,一身得体的西装,深色领带。在工作组到达的当晚,拉加就着烛光做了一锅汤面条慰劳我们,把镇干部一个星期的蔬菜、副食都消灭了。镇上干部的给养,要自己每隔两月到日乌以北的县里去采购,再雇人背来。

拉加在描述经济状况时,习惯地使用筐、袋、桶等作为量词,表示作物的产量。这似乎反映了群众不用现代计量单位表示收获物数量的思维习惯。关于各种作物产量的数据,都是凭借粗放换算得来的。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信