西藏:路的故事

高原上艰险的官道与商道

在西藏高原120万平方公里的土地上,纵横交错的公路已经有了4.3万公里,这些路或是黑色柏油路面,流畅而充满生机;或是白色水泥路面,平坦、快捷;最不济的沙石路面,汽车也一路通行。今天西藏的道路虽说还不是四通八达,但是县县有公路,乡乡走汽车已经不是太遥远的事情了。在纪念川青两路通车50周年的欢庆时刻,人们还记得西藏历史上的道路或是修路筑路的故事吗?在人们热衷进行文化旅游的发现,茶马古道日益激发人们的兴趣时,道路这个主题在其中又占有多少比重呢?

|

|

毛主席为进藏筑路部队的题辞。 |

的确,现在的人们已很难想象历史上西藏的道路。许多大大小小镌刻在高山丛岭中的羊肠小路,跨越江河的藤桥溜索,即便历史上著名的唐蕃古道,茶马古道、丝绸之路,这些千年官道、商道,也无一不崎岖、艰险。高原之路,就那么在人们的脚下,骡马的踢踏中,慢慢伸延着,直至西藏和平解放之前。

对于这些路的状况,前人的描述已很难寻找,但却留下了一些耐人寻味的故事。

公元641年文成公主进藏的路线应是唐蕃古道,从西安经青海到拉萨。在史书的字里行间,我们还能听到吱吱呀呀牛车的声音,而车辙已掩埋在历史的尘埃之中。车拉马驮,文成公主一行数年才到达拉萨。从拉萨继续向南,就是这条古道的南线,前些年考古学家在后藏吉隆县境内发现了一通额题为《大唐天竺使出铭》的唐代初年摩崖石碑。这是对唐番关系、中印古代交通等问题的新史料。石碑是唐显庆三年(唐高宗李治年号,公元658年)所刻,碑中记载了唐代使节王玄策随刘嘉宾、贺守一等人历尽艰难险阻,出使天竺,经“小羊同”等地路过吉隆,于此勒石记功的情形。

|

|

毛主席的题辞到达筑路部门,使干部战士深受鼓舞。 |

公元1244年,西藏的宗教领袖萨迦班智达·贡嘎坚赞,带着几名弟子,其中包括年仅10岁的侄儿八思巴,由拉萨北上,经当雄,过那曲,渡黄河之源,越过昆仑山,穿越青藏高原,跋涉千山万水,历时3年抵达凉州,与中央政府议定了西藏地方归顺的条件,其中包括放弃地方割据,呈献图册,交纳贡物,接受中央王朝派官设治。

数千年过去了,一直到了上个世纪的中叶,西藏的交通基本上还是处于人背畜驮的状况。公元1923年九世班禅因与达赖不和出走内地,当年十一月十五日夜动身,星夜兼程。在藏北一带行走一月多,因食物不足,差点走不出无人区,整整走了4个多月,才走到甘肃极西部的西安县,由此可见道路之艰难。

土路与汽车

到了上个世纪的30年代,见过世面的十三世达赖喇嘛,非常向往现代交通,拥有一辆汽车便成为一种很现实的愿望。从国外买车是一件容易的事,可是西藏没有公路,怎样才能将汽车运进拉萨则成为最大的困难。于是汽车被拆散,由驮畜将零部件一件件驮到拉萨,再请洋机师来拉萨将汽车重新组装起来。这辆车一直到50年代初还在罗布林卡的车篷里停着,一辆老式的长满了锈的吉普。说起来,这应该是一辆使用的最少的汽车了,在有限的服役时间里,它仅在拉萨的布达拉宫至罗布林卡之间1公里多的土路上走过几次。

|

|

50年代中叶,陈毅副总理与西藏党政领导共商交通发展。 |

还有一个关于西藏的路和汽车的故事也是匪夷所闻的。

1904年英帝国主义侵略西藏,荣赫鹏这个英军头目在亚东驻军时,曾将一辆汽车千辛万苦地弄到春丕,在其至亚东20公里的一段土路上行驶,他领教了车搁半路的苦痛后,他每次驾车出行,都要让20头牦牛尾随,以防不时之需。

直至上个世纪50年代,西藏还没有公路与外界相通,运输工具还是人背畜驮。1952年,第十世班禅在其前世离藏30年之后,重新回藏,政府动用4万多峰骆驼组成大型驮队向西藏运输货物。由于自然条件险恶,平均每行进1公里,就要消耗掉12具“沙漠之舟”。在2000公里的行程中,共有3万多头牲畜丧生。

大渡河桥头的石碑

准确地说,西藏现代意义上的公路是伴着西藏的和平解放同时诞生的。在50年代的最初几年是西藏公路艰辛的开创时期。当时解放军分三路进军西藏,可军事行动是要有现代交通作为保障的。对于解放军进藏,毛泽东主席指示说,“一边进军,一边修路”。当时进军西藏部队做的首要工作,都是考察道路,修筑道路。

|

|

西藏民众为修路部队送上酥油茶。 |

由王震将军负责的西路军考察道路后报告说,“昆仑以北至布鲁段较难行,均为绕河爬山路,有十公里险要石峡,两岸均直崖尖峰,山顶不能通过。建议由修路部队炸石砌路。”

西北路进军部队领导彭德怀将军要求部队,一定要投入军力在较短时间,修通从西宁至黄河之间长499公里的公路。

而东路部队刘伯承将军在听取十八军汇报时则指示,“和平解放西藏,关键问题是交通运输,从某种意义上说,修路运输比打仗还重要。”

新藏、青藏、川藏公路的修建,在解放军进军西藏之初,就拉开了序幕,而且确实修好了一些路段。

二郎山是康藏公路翻越的14座高山的第一座,海拔3213米,“古树荒草遍山野,巨石满山冈”,一六二团的士兵,挖稀泥,清塌方,炸顽石,修路面,只用了两个月的时间,修好了二郎山的道路。一时间《歌唱二郎山》唱遍了祖国的大江南北。

在今天的大渡河桥头,还有一块十八军立的石碑,其中有这样一段文字:

“在西南刘、贺、邓首长的一面进军,一面建设号召下,由西南交通部负责修建钢索桥悬于大渡河上,既确保西陲交通之永畅,又巩固了我们的国防。爰于一九五0年七月筹划并设计,十一月正式动工。由于民工、民兵、技术人员发扬了他们的高度爱国主义精神,竭尽智虑,于一九五一年底胜利完成辉煌建桥任务。”

事实上,就在那不到一年的时间里,仅雅(安)甘(孜)工程处就先后修钢筋混凝土桥梁26座。

当时从川藏线进军西藏的十八军部队的三个师,五十二师、五十三师、五十四师的绝大部分官兵都在修路,康藏工程处西南公路局7000多技工和3000多民工历时一年的努力,至1952年康藏公路东线至昌都通车,毛泽东主席为此为专门为筑路人员题辞:为了帮助各兄弟民族,不怕困难,努力筑路。

|

|

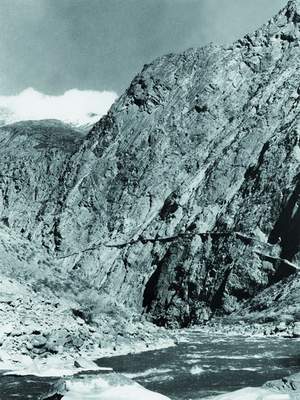

西藏隆子宗边境的绝壁栈道。陈宗烈摄 |

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信