揭开古老象雄文明的神秘面纱

|

|

泽蚌列石遗迹。 |

象泉河流域是西藏西部最为重要的古代文明发祥地,历史上著名的象雄王国(汉文史书称其为“羊同”、“女国”等)、古格王国都曾以这一流域为中心创造过辉煌灿烂的文化。由于这一流域与南亚、中亚紧相毗邻,因此也成为中外文明交流的一个十字路口,历来被国内外学术界高度重视。从20世纪二三十年代以来,以意大利藏学家G·杜齐为代表的外国学者开始在这一区域内进行考古调查,但在50年代初期以后,由于客观条件的限制,这一地区的考古工作基本上处于停顿状态。直到20世纪70年代末至80年代初,中国学者才重新进入到这一区域开展考古工作,相继取得了佛教时期的古格故城考古、托林寺考古、皮央·东嘎石窟寺考古等一系列令人瞩目的考古新成果。

在国家文物局边疆考古专项资金的资助下,由四川大学中国藏学研究所、四川大学考古学系与西藏自治区文物局联合组成“象泉河流域考古调查队”于2004年6至8月赴象泉河流域对中方境内沿岸文物古迹进行了调查,在以往工作的基础上取得了重大的进展。

此次调查工作以象泉河发源地噶尔县门土乡为起点,西抵札达县香巴乡,主要在象泉河上游地带由东向西展开,新调查发现石器地点、大石遗迹、古代墓地、岩画等各类前佛教时期遗存以及石窟壁画、寺院遗址等佛教时期遗存17处,复查既往发现的文物点11处,获取了大量重要的实物资料,对于全面、系统地认识这一流域各个历史发展阶段考古文化的面貌具有重要的意义。其中,尤其是对这一地区前佛教时期各类考古遗存的发现,对于揭开历来文献记载不详的古老的象雄文明的神秘面纱,迈出了极为重要的一步。

所谓“前佛教时期”,主要是指以佛教为立国之本的古格王国成立之前的这一漫长的历史时期,约当公元10世纪以前。此次调查发现的前佛教时期考古遗存中,最为重要的是位于噶尔县门土乡境内的“穹隆银城”遗址群的发现。“穹隆银城”藏语称之为“穹隆古卡尔”,相传是历史上象雄王国的都城所在地,遗址地处札达盆地东缘的象泉河北岸,有名为曲那河、曲嘎河、朗钦河的三条小河在遗址南侧交汇,故小地名亦为“曲松多”。经调查队周密的调查测绘,初步查明该遗址分布于略呈北东——南西走向的长条形山顶,依地势高低和遗迹分布状况,可共分为A、B、C、D四个小区,遗址总面积约13万平方米。

|

|

穹隆银城祭坛中出土的双面神像。 |

B区位于遗址中部的西北边缘,地势高于A区,并与C区之间有一凹地相隔,东西长约350米,南北宽15~50米,面积近1.5万平方米。B区地处山顶最高的西缘部位,经编号的建筑遗迹共计13个单位,其中主要是建在山顶崖边的防护墙、堡垒等防御性工事建筑,另在B区北部发现有可能与宗教礼仪活动有关的建筑遗迹和一个地道入(出)口。B区的防护墙遗迹自西向东分布在山崖边缘,现存总长度近300米。据观察,原防护墙体一直是沿山崖而建,分为建在山顶地面的主墙和建在外侧崖坡下的护墙两部分,主墙及护墙皆用人工凿下的砾岩岩块和少量砾石、石板(条)砌建而成,但主墙只有一条,宽0.6~0.8米,现存高仅0.1~0.3米;护墙则建在崖坡外侧,根据坡度的缓陡,护墙的位置和形式(多重或单墙)亦有所不同,少数墙段还发现有插在墙体中的木桩残段,推测可能是原墙上的旗杆之类残迹。B区东北端的一组建筑建在山顶最高处,与A区的居住性建筑明显有别,并且在该组建筑下发现有早期的文化层(灰土),推测其相对年代晚于遗址的早期,其用途亦可能与宗教祭祀活动有关。此外,B区和C区是整个遗址中地面砾石分布最为密集的区域,且均处于遗址的东南、西北边缘,据现场观察,可能是有意在防墙、堡垒工事附近堆放砾石,以作防敌进犯时的武器。

C区位于遗址中部的东南边缘,地势亦高于A区,与B区基本相对,东西长近300米,南北宽约30米,面积近1万平方米。C区地处山顶东北的最高部位,经编号的建筑遗迹共计20个(组),其中大部分是建在山顶东北边缘的防护墙、堡垒等防御性工事建筑,在C区西部(今小拉康附近)发现有一组可能具有宗教礼仪功能的公共建筑。C区防御性建筑的分布,先是自东向西,再转向由南向北,形成一个“L”形建筑群,现存总长度约200多米,其中编号为04KLCS13的遗存是一处较为典型的堡垒与防墙相结合的建筑,另在崖坡外侧亦发现有多重护墙遗迹。

|

|

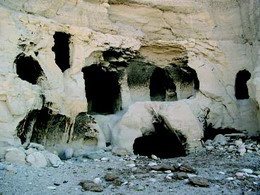

象泉河北岸新近调查发现的石窟地点。 |

遗址除山顶的A、B、C、D四区之外,在山体崖坡下亦保存有少数防墙遗迹和可能通向山顶的暗道口。尤其是B区北端的崖坡下,用砾岩岩块沿山坡砌建有数道护墙,建墙的岩块修整整齐,比较讲究,由此可见琼隆城遗址军事防御设施和城堡的规划建筑事先显然经过周密布局安排。

在穹隆银城遗址地面采集到的文化遗物主要有:夹砂红褐陶器残片若干;多种形状的磨石、石臼、石片等石器;铁甲残片;铜口器残件;料珠等装饰品;骨料及骨器残件等。大部分遗物采自遗址A区,D区未见遗物。

与穹隆银城遗址共存的另一处大型遗址是泽蚌遗址,该遗址位于穹隆银城遗址山脚下曲那河谷西岸的一级台地,其东紧临曲那河,其西与曲那河二级台地相连接,遗址的南、北两面为河谷狭窄的入口,遗址正好选择建在河谷的宽谷台地上。据初步调查,该遗址分别由居住聚落、列石遗迹、墓葬群等不同遗迹组成,占地范围南北长约1300米,南北最大宽500米,分布总面积近60万平方米。

居住遗迹是泽蚌遗址的主要部分,集中分布在遗址的中部、南部的河流一级阶地上,大体上呈南北一线排列。居址建筑显然事先经过周密规划,成组布局,形成错落有致的房屋群落,其中以遗址中心部位编号为第6、12、13、14、35等组房屋建筑遗迹规模最为宏大。以第6组房屋建筑遗迹为例,由大小近20余间房屋以及火灶、石台(坛)、石框等构成,在总体建筑布局内形成不同用途的功能区。房屋形制主要以方形、长方形为主,各类房屋皆在地表遗有明显的石砌基础的残痕,均采用砾石砌建,从遗址所处自然环境分析推测,这些建筑用材均就近取自曲那河谷河滩上的天然砾石堆积层。在主要建筑组群的周边,还散布有一些相对规模较小的建筑遗迹,形制除有方形之外,还有圆形以及不规则形等,推测后者可能系搭设帐篷等遗留下来的痕迹。

|

|

发掘出土的石棺墓地。 |

墓葬是该遗址内另一重要的门类。从目前的调查情况看,墓葬主要分布在居住遗址的南、北以及西南部。从墓葬的规模上划分,既有规模巨大的大型积石墓,也有形制较小的积石墓葬。其中,尤其以编号为M2 的一座积石墓体量最为宏大,该墓全部采用天然砾石人工垒砌,砾石之间可能采用泥土作为粘合,大体上可分为石基础及墓丘两个部分。石基础形制呈长方形,长62米,宽17.3米,逐层向上收分,形如梯形。在石基础之上再垒砌墓丘,因早年盗掘破坏严重,墓丘已基本不存,并形成向下的巨大盗坑。墓葬现存高度约3—6米。在该墓的西部(背面)位置,发现有石砌成的门道样遗迹,此外还用砾石砌建有三座圆形或近圆形的石台,推测后者的用途可能属于祭台或祭坛一类建筑。编号为M1的另一座积石墓体积次于M2,但也基本上可以归入大型积石墓。此墓平面形制呈梯形,顶边长28米,底边长24米,两腰分别长31和31.5米。垒砌方式与M2相同,也采用天然砾石层层收分叠砌成墓葬基础,其上再砌墓丘,墓丘现亦被盗掘破坏,形成4个巨大的盗坑。墓葬现残存高度约2—5米。遗址内的小型积石墓主要集中分布于遗址的南部,成群分布,多呈东南—西北方向排列,墓葬多为边长1.3×1.5米,采用砾石砌出边框,其残存于地表部分的石框基本与地表平齐。

此外,在遗址内还发现有石砌的石台(石坛)多处,如编号为66的一座石台,形制呈长方形,在石台的一端有凸出的圆形台坛与石台相接,其用途或与某种特殊的祭祀礼仪活动有关。泽蚌遗址的东端紧临曲那河岸边,遗有一座列石遗迹,遗迹的基本形状为平面略呈梯形的石框,在石框的西边框及南边框上各树立有长条状的石条,大部已残断,但仍有两根立石的长度在1米以上。在遗址地表采集到部分残陶片。

|

|

象泉河上游发现的打制石器。 |

在穹隆银城遗址的周围,还调查发现有地名为拉托、曲松果的两处大型墓地,各有数以百计的墓葬,表面多以石丘为墓丘,经试掘的几座墓葬均以石块砌成石棺。墓地和遗址的附近还发现多处石器地点,采集到大量石器标本,表明这一区域早期人类活动十分密集和频繁。

象泉河上流以穹隆银城为中心的大型遗址群的调查发现,对于推动西藏西部“象雄时代”的考古研究意义重大。据汉、藏史籍的描述,象雄王国建国历史悠久、疆域辽阔,兵力强盛,以苯教作为国教,有自己独特的文字系统,曾先后建立过不同的都城与城堡,并设立大臣分掌国事。直到公元7世纪吐蕃王朝赞普松赞干布发兵击灭象雄王国之前,象雄一直是雄踞于西藏西部和北部高原的一个强大部落联盟。但是,长期以来并没有相应的考古材料与文献相互应证。此次调查发现的“穹隆银城”遗址群,至今为止当地苯教高僧仍将其奉为象雄王国王子的诞生之地加以崇拜,穹隆银城这一古老的地名也曾见诸于藏文史书的记载。从遗址表现出的时、空特征而言,其属于象雄王国时代遗存的可能性不容低估。遗址内发现的规模如此巨大的城堡式建筑、巨大的积石墓丘、众多的居民聚居区和形式多样的祭祀遗迹等迹象,都暗示出其作为政治、文化、军事统治中心所具备的强大功能。当然,要最终证明其为象雄王国时代的都城,还需要作进一步的研究探讨。

|

|

穹隆银城山顶部墙体遗存。 |

在近两个月的野外调查中,由汉、藏两个民族组成的调查队不畏艰难险阻,在平均海拔达4500米的高原上顶狂风、斗烈日,风餐露宿,战胜了严酷的自然环境带来的诸多困难,其中一些石窟地点甚至是队员们冒着生命危险,利用登山器械攀登悬崖峭壁成功才得以发现的。目前,这批新的考古材料已经开始进行室内整理,按照国家文物局文保司的统一布署,该项目预计将在2005年内结项,并完成象泉河流域考古调查报告初稿的撰写工作。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信