家乡的变迁

|

|

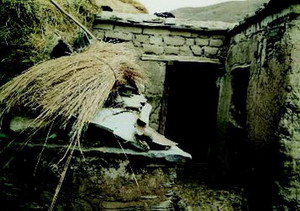

伦珠村低矮,昏暗的第一代房屋。 |

我的家乡伦珠村随着西藏自治区成立40周年,也经历了40年的巨大变迁,但是到今天,还没有人对他的成长历程做过文字上的记录和描述,把她成长的喜悦讲给外人听,这实在是一件颇为遗憾的事情。当思绪每每回到那片小村庄,我忍不住想要承担这个记录的任务,有些兴奋,也有些犹豫。兴奋的是我基本上亲历了家乡近40年的发展,感受到了40年来发生在故乡的种种变迁,把它用自己朴拙的文笔记下来,应该算是对生养自己的这片土地的一种回报;犹豫的是自己实在没有足够的信心和能力把这个任务完成得很出色。犹豫之余,我还是决定把这许多年来有关伦珠村的所见所闻真实地记录下来,作为伦珠村40年巨变的点滴记录,奉献给读者,也奉献给伦珠村人。

从矮小的土坯房到高大的砖瓦房

在我10岁的时候,伦珠村只有十几户人家,松松散散地坐落在村庄的各个角落。那时的房屋全都是矮小的土坯房,每家的面积都很小,格局也差不多,一间狭小的厨房、一间昏暗的储藏室外没有别的房间。一家十几口挤在这两间小屋内,挤不下的就睡在厨房外面的一个类似阳台的空间内。躺在那儿,被窝里就可望见深邃的天空中点点繁星,在有风雨的夜晚却只有把全身蜷缩在被子里,任风雨肆虐。那时村中最好的房屋是一栋民主改革前当地贵族家的一幢两层楼的庄园。庄园的面积很大,结构也颇讲究,有木制的楼梯、洋气的回廊、明亮的阳台、宽敞的会客厅,屋内的土墙壁也被打磨得非常光滑,并绘有各种色彩鲜艳的图案。而庄园周围却是一间间低矮、昏暗的“屋子”,与庄园形成了巨大反差。民改后,这座庄园分给了几户人。我们十分羡慕他们,经常与小朋友一起跑到庄园内玩耍,不厌其烦地在庄园的楼梯上跑上跑下,在回廊内互相追逐,在光滑的地面上打滚嬉戏,多么希望自家也有这样宽敞、漂亮的房子。

|

|

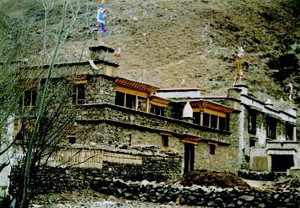

已经荒废的第二代土坏房。 |

从紧衣缩食到丰足的生活

在我上小学的时候,伦珠村人的日子仍很清贫,穿衣吃饭的问题还没有得到很好的解决。记得学校放寒假的一天,我跟着哥哥到村头的蓄水湖去溜冰,天很冷,但在冰上玩耍的小朋友却异常地多。哥哥和大一些的孩子在湖中较量溜冰的技巧,我和一些同龄的孩子则在湖边砸冰洞。在我们砸的冰洞越来越大,劲头越来越足的时候,我一不小心掉进了自己砸的冰洞中,一时间,所有的孩子都惊呆了。这时,哥哥大声喊着我的名字,决然跳进刺骨的冰河中,奋力地把我拖出了冰洞。我得救了,而我的衣裤已全部湿透,连怕带冻,身体已经不能动弹。哥哥就抱着我飞快跑回了家,慌张地在每间房子找衣服,但是,最终一件像样的衣服也没有找出来。于是,他灵机一动,把我抱到储藏草料的小屋内,把我深埋在干草中,只露出头。不一会儿,我的身体渐渐恢复了热量,而衣服却仍没有干,于是我就在干草中度过了几个小时,直到衣服干透后才走出来,又向湖边跑去。这是我记得最清楚的一件童年往事,也是我对那艰苦岁月的一段深刻而鲜活的记忆。而那时在过年过节前夕,到条件较好的人家借衣服、鞋、衬衣的现象在全村是十分普遍的。

记得在一次“六一”儿童节,学校要求每个学生穿统一的白衬衣、蓝裤子和白球鞋,而我却只有一套自认为很漂亮的灰白衣裤。为了达到学校的要求,满足我的自尊心,母亲跑遍了各家后勉强地为我凑齐了一套符合要求的“行头”,不足的是鞋子实在太大了,在“六一”那天和着洪亮的《少年先锋队队歌》走队列的时候,我的脚步就明显比其他孩子慌乱和踉跄。

|

|

这是第三代砖瓦房 |

将这些经历讲给外甥们的时候,他们就觉得十分有趣,也很滑稽。他们根本感受不到那个时候生活的拮据。日子好起来了,他们的食物总是那么丰富,几乎天天都可以吃上大米、白面、蔬菜、肉类。在我们小时颇显珍贵的糌粑已经淡出了他们的生活。逢年过节的时候,他们也都能穿上自己认为紧随时代步伐的牛仔裤、花裙子和太阳帽。大人们一针一线缝制的氆氇藏装,惟有在藏历初一插经幡的时候他们才极不情愿地穿一会儿,仪式结束后便又丢在一边,不再理会。在平日里孩子们偶尔也能从父母那里讨来几元钱,在村里的小卖部买些可乐、方便面之类的各种零食,慢慢地享用,而儿时让我们垂涎三尺的糖果对他们来说已经索然无味了。

现在,粮食不仅足够一家人吃一年,还有大量的富余作为商品卖给国家。每逢秋末冬初,载满了粮食的拖拉机组成的浩浩荡荡的车队,就气宇轩昂地开向乡政府的大院内出售商品粮。祖祖辈辈为添饱肚子而早出晚归、辛勤劳作所收获的粮食,今天,破天荒地换来了一沓沓现金。

过去,大人们只有过年过节才能喝到的颇为稀罕的青稞酒,现在也成了很平常的饮品。不管你在任何时候,走进任何一户人家,殷勤的主人都会拿出最好的青稞酒招待你。人们喝了青稞酒后的歌声,也比过去嘹亮了许多,欢快了许多。年轻人则在聚会的时候喜欢买些啤酒,像城里人一样举着淡黄色的酒杯,不住地碰杯。

几年前,伦珠村人不知道手机是怎么一回事,在城里看到人们在耳朵上贴着各式的手机“自言自语”的样子,觉得十分有趣。但是,这两年村里的年轻人买了手机。只要有事,他们都喜欢打开手机,熟练地拨通对方的号码,“装腔作势”地放开嗓门与对方谈一些农务和打工方面的事情。在节日里,伦珠村的年轻人聚在一起的时候,大家别在腰间的手机的铃声此起彼伏,邀请到自家做客的、祝贺节日的、酒后叙旧的不一而足。我们这些在城里工作的“国家干部”的手机在这时却全哑了似的,成了一种饰物。

|

|

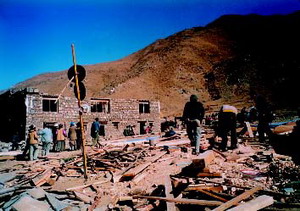

热火朝天的建房场面。 |

伦珠村无电的历史是在1998年结束的。之前,村里人的夜晚是在油灯下度过的。那时,天似乎比现在黑的要早很多,大人们劳作归来后,点上用动物脂肪作为燃料的油灯,在昏暗的灯光下摸索着做饭、喝茶。而我们则在油灯下做作业。因为油灯太暗,原本认认真真、一笔一划完成的作业,到第二天一看,写出的字全成了歪歪斜斜的不倒翁,算术题也像调皮的涂鸦,招来了老师不少的骂。晚饭后,钻进了被窝,我们在父亲随口编造的可怖的鬼故事中辗转反侧,无法入眠。

伦珠村通电后,家家户户都装上了电灯。几乎每一户人家都从拉萨买来了电动酥油桶,做酥油茶比过去方便、快捷了许多。录音机、电视机、VCD也很快走进了山村人的生活。与五颜六色的经幡一同树立在房顶的一根根电视天线便成了村里一道特殊的风景。从田间地头劳累了一天回家后,人们习惯地打开电视机,锁定西藏一台的藏语节目,看新闻、欣赏连续剧和歌舞节目,思想活泛了许多,视野宽阔了起来。对外面发生的国际、国内的大大小小的事件和电视剧中的各色人物,伦珠村人也喜欢凑在一起交流各自的看法和观点。孩子们则从电视里学到了时下最流行的歌舞,村陌小径和田间地头便成了他们演绎那些流行歌舞的最好舞台,观众则是埋头肯食青草或木然地四处张望的成群的牛羊。

告别了油灯的昏暗,伦珠村人的日子也如明亮的电灯,格外地亮堂了。

|

|

神气的拖拉机手。 |

我小时候,驴是伦珠村人生产上的好帮手。伦珠村人对驴有着深厚的感情。每家每户都养着几只硕壮的驴,给它们起了很多响亮的名字。冬天到田里运送肥料,秋天从田里运出已刈的庄稼都是驴的“本职”工作,甚至打场都离不开驴。记得在秋季,大人们打场的时候要把全村几十头驴集中到打谷场,然后大声吆喝它们沿着铺了一圈的麦子齐刷刷地跑,不一会儿的功夫,驴蹄踏过的麦穗中就脱出了丰满、金黄的麦粒。驴们不惜体力地在麦子上奔跑的场面,简直可以用“壮观”两个字来形容。我大学毕业的时候,村里的驴却越来越少了,偶而遇见的几只也全是老态龙钟的样子。再后来,驴们干脆退出了伦珠村人的视线,不知所往。拖拉机则是在这时“趁虚”进入伦珠村的。年轻的后生们潇洒地坐在上面,两手握着扶手,飞快地在村子里开进开出,一副威风凛凛的样子。现在,伦珠村的每一家都有拖拉机,而且清一色是带方向盘的,稍微殷实一些的人家还买了几辆大卡车,过去繁重的春耕、秋收、打场等劳务也因为有了农机而轻松了许多。农闲时,这些拖拉机、大卡车又随主人出现在拉萨、山南等地忙碌的工地上,赚回了足够的现金。节日里,十余辆拖拉机载着穿着漂亮衣裳的人们在马路上列队奔弛,让村里老少感受到了一种从未有过的幸福,人背驴驮的那些岁月显然已经被他们完全遗忘了。

从放牛娃到大学生

|

|

伦珠村硕果累累的秋天。 |

40年来,在伦珠村发生的变迁实在是说不完,道不尽。而伦珠村人并不满足于这些,他们现在又有了更高的目标和更多的梦想。我相信,在国家的大好政策下,在村里父老乡亲们辛勤劳动下,我的故乡定会迎来更加美好的明天。

我的故乡伦珠村并不远,就位于山南地区贡嘎县岗堆镇向西1000米处。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信