西藏人居

进藏工作的两年里,我曾沿着雅鲁藏布江而下,翻越米拉、加查和卡若拉等诸多山口。在神山冈仁波齐脚下,在圣湖旁玛雍措湖畔,考察了西藏历史上称为卫、藏、象雄地区的26个县,行程7100多公里,纵深处到了西藏历史上神秘的波密王国、拉嘉里王国和古格王国,走访了农牧民家庭,对西藏住房问题做了比较深入和全面的调查研究。所到之处,不管是散落在高山峡谷的农牧民房舍,还是集中于城镇街区的居民住宅,都给我留下终生难忘的印象,并向我传递着一个强烈的信息,西藏人民的居住条件和人居环境正在发生着历史性的深刻变化,西藏人民过着自由、安详和幸福的生活。

|

|

旧西藏贵族家的庄园。 |

1951年西藏和平解放至1959年实行民主改革前,按照中央政府和西藏地方政府签订的《中央人民政府和西藏地方政府关于和平解放西藏办法的协议》(即十七条协议),西藏继续实行原有政治制度。在政教合一制度统治下,官家、寺院和贵族三大领主利用宗教蒙蔽人民,而他们利用宗教权利、政治权利和占有几乎全部的社会财富,过着富足和奢华的生活。旧西藏,事实上存在着作为人上人的农奴主和牛马不如的农奴的人和人居标准。

农奴主住房情况

旧西藏的农奴主,是由官家、寺院上层僧人和世袭贵族这三大领主组成的。据1959年统计,世袭贵族有197家,其中清朝册封的显赫家族有14家;寺院大小活佛约1500人,上层僧侣4000余人;官家主要指噶厦政府和宗(相当于县级)及所属各级官员500 多人,这些官员都是由世袭贵族和上层僧侣担任的。旧西藏农奴主总人数有6000多人。从一定意义讲,旧西藏的政治经济活动是由僧侣和贵族两大势力集团共同控制的。讲农奴主住房,实际上就是讲贵族住房和上层僧侣住房。

旧西藏的三大领主都有属于自己的土地、农奴和庄园。官家庄园称“雄”,寺院庄园称“却”,贵族庄园称“格”。这些庄园以居住为主要功能,兼有佛事、加工、储存、娱乐等多种功能。通常庄园由几个封闭的院落组成,建筑面积一般在400平方米左右,大的有一两千平米,分为主要建筑和附属建筑,主要建筑一般高二三层,也有高六七层的。主建筑内有客厅、起居室、卧室、佛堂、议事房、伙房、储藏室、畜舍、奴隶房等。主人的居室一般在主要建筑向阳的最好位置。庄园附近还有多座林卡(树林),供庄园主人休憩娱乐之用。据我在江孜的调查,贵族家庭平均每人的住房面积在200平方米以上。

贵族住房 贵族大多居住在拉萨、日喀则和江孜等城镇。当时拉萨大昭寺周围盖满了贵族的宅院。围绕大昭寺的八廓街上几乎都是贵族居住的宅院落。有些大贵族一家就有几个或几十个庄园,分布在西藏各个地区的贵族庄园大约有1000多处。

大贵族朗色林·班觉晋美家的庄园在札囊县,庄园楼有7层高,第1层是畜圈和关押农奴的牢房,第2至第4层是粮仓、储藏室和厨房。第5至第7层是朗色林一家的起居室和经堂。顶层上是个大平台,站在平台可以俯视整个村庄。庄园南侧有一处风景秀丽的林卡,林卡里有苹果、桃树、杏树等果树林,甬道两旁和林中空地开着各种花卉,林卡里还建有一座亭台,每到夏季朗色林一家就会在这里居住和玩乐。

据1959年7月1日《西藏日报》提供的数据,大贵族帕拉家在西藏有31处庄园,农奴3000多人。帕拉庄园是帕拉家在江孜的庄园。走进这个庄园,让我惊奇的不在于庄园的庞大建筑,也不在于庄园的建筑形式,让我惊奇的是,在七八十年前,在那个年代这个庄园主人生活的富足和奢侈。出行坐骑的马鞍是金子制作的,吃的喝的是进口的点心和洋酒,手上戴的是劳力士、梅花等世界名表,玩的是进口的花样冰鞋、四轮旱冰鞋、猎枪和麻将、扑克,身上穿的是内地和国外生产的绫罗绸缎,包括意大利进口的各种皮鞋和各种名贵皮子制成的大衣,起居室里是留声机和收音机,取暖用的煤油炉,虎皮、水獭皮、青蛙皮制成的坐垫,各种进口香水和化装品,各种金银制做的餐具和生活用品,为生病时准备的各种进口的西药片剂和针剂等等。这些东西在陈列室里摆了满满一个大房间,据服务人员介绍,这些东西只是当年主人生活时用过的很少一部分。可以看得出来这些都是高档生活用品,在那个年代、在西藏这样一个生产方式和经济水平落后的地区,家庭生活能够使用如此众多的进口高档生活用品,从一个侧面真实地反映出西藏贵族的奢侈生活。

僧侣住房 旧西藏上层僧侣主要指大小活佛和拉吉、札仓、康村等宗教单位的大喇嘛或管理人员,他们共同把持和控制着寺院的一切经济活动,共同形成了宗教利益集团,并靠“活佛转世”制度来继承和维系宗教集团的利益,而大多数普通僧人不过是他们的僧奴。上层僧侣凭借宗教和政治上的特权,在生活上享有大大高出一般僧侣的待遇。

虽然寺院所属的庄园和农奴会给寺院带来大量的银粮收入,但这些收入多数都被上层僧侣所吞没。差不多上层僧侣都出租过自己的土地、牧场、牲畜,把自己的银两放高利贷,有代理人经商,许多活佛还有自己的公馆和私庙,有的大活佛占有的庄园的规模与大贵族不相上下,因而生活非常优越和富裕。据1959年统计,拉萨哲蚌、色拉和甘丹三大寺所属的庄园就有300余个,房屋4.96万余间,并在拉萨市占有房屋近100个大院和林卡160多处。当时三大寺共有僧人1.65万人,属于三大寺的农奴有 7.5万人。

|

|

旧西藏农奴住房的外景。 |

僧侣住房称札厦。建筑形式有独立房屋,也有集中居住的公寓式房屋。面积小的有2米×3米、2米×4米;大的有4米×4米、4米×6米。平均净高2.2米。上层僧侣的住房一般都处于札厦建筑最佳位置,有不同使用功能的居住空间,采光和通风好,面积比较大,装饰华丽。普通僧舍通常房间较小,采光和通风很差,由于经济水平和宗教戒律所限,房间家俱简单,一般有厚垫、小茶几、小佛龛、经书架和小藏柜。卡垫既是坐着的地方,又是睡觉的地方,一般长、宽是1.78米×宽0.85米,厚0.12米。厚垫内通常填装干草直接铺在地上。白天盘膝坐在上面,晚上和衣而卧。条件好一些的僧人可在小房间的两面墙下铺两个厚垫,条件差的僧人仅在地上铺一张羊皮代替。贵族和上层僧侣等农奴主住房的共同点是住房面积宽敞,住房结构优良,居住功能完备,住房环境质量较好,并有大量的奴仆为其生活服务。

农奴的住房情况

旧西藏广大农奴,约占总人口的95%。他们没有土地和草场等基本生产资料,连自己的人身也被三大领主占有,没有丝毫的人身权利和自由,不过是农奴主的生产资料和生产工具,被农奴主视为“生来卑贱者”、“会说话的牲畜”。广大农奴受到的经济剥削和生活虐待,其野蛮、残酷和黑暗程度,触目惊心,令人发指。我在江孜考察时专门看了昔日的大贵族帕拉过去给农奴住的房子,令人震惊。

江孜大贵族帕拉,为了防止在他家庄园里支差打铁和制作犁铧、镰刀的铁匠偷铁,竟可以把铁匠们锁在屋里,大小便都在屋角上,只有送饭时才将门打开,如同住在监牢。

在生为人奴,没有任何人的权力和自由的情形下,农奴的住房条件和生活环境极其低下,根本谈不上作为家庭生活必备的设施的住房,很多农奴连最简陋的房子也没有,经常是和牲畜睡在一起,有的搭草棚或是睡在农奴主的屋檐下。农奴有以下几种住房形式:

|

|

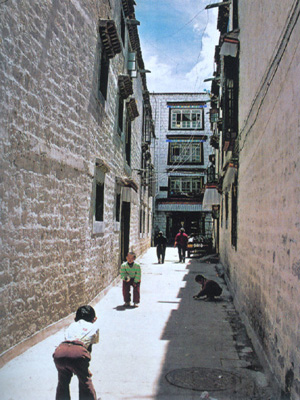

拉萨市区的民居。文群太 摄 |

附属房 是农奴主专门为家奴和奴隶在庄园内修建的简陋房间,有时也将庄园中的地下室、房间过道、畜舍等附属用房供家奴或奴隶使用。江孜大贵族帕拉在他的庄园里修建了一个朗生院,朗生的住房狭小阴暗,每间房最多有三四平方米。白天家奴和奴隶为主人像牛马一样地干活,晚上就栖身于这些简陋的房间里。

帐篷 多为牧主为在草原上放牧的牧奴提供,牧奴根据季节的变化在冬季牧场和夏季牧场内迁居,故有夏季和冬季帐篷之分。帐篷的居住条件是非常艰苦的。一般有5至6个平方米,中间放烧牛粪的火架,周围存放青稞等粮食、柴草。晚上部分牲畜赶至帐篷内,牧奴一家人与牲畜一起过夜。

窝棚 逃亡、丧失劳动能力的农奴为自己搭建的临时住所。《西藏历史地位辩》记录了当年在拉萨街头那些穷苦人所住窝棚的情况:“至于搭着几十顶、上百顶矮小破烂帐篷,篷内面积不足六七平方米,篷高不过一米三四,刮风就满是灰尘,里面挤住着一家四五口人,每人除了一件爬满虱子的破衣,一个要饭的破木碗以及全家共有的一口旧铝锅、两个破口袋、几块破毡垫以外,几乎一无所有的乞丐帐篷群,在拉萨市区多处可见,其生活条件之恶劣可以说超过任何一国一城的贫民窟,那种饥寒交迫的程度可以说是世间罕见的。”

新西藏翻身农奴有了人的权力,开始了人的生活

1959年,西藏反动上层发动武装叛乱,达赖分裂集团背叛祖国逃亡国外。1959年,中央决定西藏实行民主改革。民主改革的任务是推翻封建农奴制度,使百万农奴翻身得解放,建立人民民主制度,重新分配社会生产资料,使人民群众真正当家作主人。经过多方调查研究,并与爱国人士充分协商,制定了《关于西藏地区土地制度改革方案》、《关于执行赎买政策的具体办法》和《关于当前牧区工作的指示》等政策。

在农区,民主改革第一阶段是展开反叛乱、反乌拉、反奴役和减租减息的群众运动。坚决彻底肃清叛乱分子,打掉反动上层的威风,树立贫苦农奴的优势,建立农民协会,切实搞好生产,为土地改革打好基础。第二阶段,以分配土地为主要内容,区别叛乱农奴主和未参加叛乱的农奴主,对叛乱农奴主的土地和其它生产资料予以没收;对未参加叛乱的农奴主先给他们留一份土地和其它生产资料,其余土地和生产资料由政府进行赎买。没收和赎买的土地、房屋和其它生产资料以乡村为单位分配给各户农民。当时未参加叛乱的农奴主的生产资料约占全部生产资料的三分之一,共支付赎金6000万元。

过去农奴住的差巴房,是属于农奴主的。民主改革后分给了居住在里面的农民。对没有住房的农奴,在没收和赎买的农奴主住房中进行分配。拉萨市一位乞丐老人,过去每天从人家的屋檐下爬到路边要饭,在民主改革中,当地居委会给他分配了房子,福利委员还把糌粑和酥油送到他家里,病了给他请医生。当时老人哭着说,我不是在做梦吧?

从1959到1978年,即从民主改革到改革开放前夕,中央政府投入100亿元支援西藏的各项事业建设,其中住房投资3.8亿元。对拉萨市、72个县城加强了当地的城镇建设和职工住房建设。住房建设面积达245万平方米。牧区实行定居点制度,广大农牧民改变了千百年来逐水草而居的游牧传统,逐步在按行政乡村划分的定居点上建起了自己的住房,开始了定居生活。这一时期,西藏农牧民住房面积为6平方米,城镇居民住房面积为11平方米。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信