吾爱吾师——忆王辅仁先生

王先生于自家书房

编者按:

2005年12月23日,是中央民族大学教授、著名藏学家王辅仁先生逝世10周年,中央民族大学民族学与社会学学院与中国藏学中心历史研究所联合召开“王辅仁先生学术生涯追思会”,北京民族学、人类学、藏学界80余人参加了会议。本刊选发此文,以纪念王先生逝世十周年。

柳絮,雪花,

雪花,柳絮……

寒暑更替间,王辅仁先生已经离开我们十年了,但先生的音容笑貌宛在眼前,他治学为人的师表依然是激励后学的楷模。

王辅仁先生生于1930年12月18日,河北滦南县人。他是国内外著名民族学家、藏学家,也是中央民族大学最早的教员之一。他早年就读于燕京大学社会学系,从1952年起先后在中央民族大学历史学系和民族学系任教,先后担任过我校民族研究所所长、名誉所长、民族学系主任、名誉主任。他热爱教学,始终没有离开过教学岗位,直到1995年9月因病去世的前一天,还在给研究生上课。

王辅仁先生与费孝通教授在一起。

1992年,我有幸成为王辅仁先生招收的第一个博士研究生。向先生求教的过程中,令我感受最深的还是他的敬业与勤勉精神。他视教学工作为神圣的事业,将所有的科研活动紧紧围绕着教学活动展开。他先后开设了藏族史、藏族志、藏族文化等课,并先后出版了《西藏佛教史略》、《藏族史要》、《蒙藏民族关系史略》等一系列专著和论文,使他的教学实践建立在深厚的理论功底上。当《蒙藏民族关系史略》一书出版后,为了迅速将科研成果转化到教学实践,并以此检验其理论研究,他虽然当时已在民族学系任教,却向历史系主动请缨,开设并担纲了蒙藏民族关系史课程的教学。

王先生授课不仅要求自己要有深厚的理论修养,同时也要求自己将授课作为一门艺术,精益求精。先生早在1961年起就开始带研究生,资历不算不老,上课也绝不照本宣科。可当我翻阅他给本科生写的教案时,发现他写得很口语化,甚至连一些转折语、招呼同学的语言都尽在其中。可以看出,他写教案的时候,似乎就是在面对着学生,心里就装着学生。王先生是北京曲艺界著名的票友,他将此作为训练自己口才的方法。听他授课的学生,不仅惊叹先生的广征博引和博闻强记,也被他字正腔圆、抑扬顿挫的语言魅力所折服。至今,我还清楚地记得他一字不差地背诵昆明“天下第一长联”和“般若波罗密多心经”时那种忘我陶醉的模样。良好的文化修养,使得先生具有一种超凡脱俗的儒雅气质。

王先生也是一位乐观、豁达的人。他一生也经历了不少荣辱沉浮,文革时期被当作莫须有的“5·16分子” 受关押、审查。1991年,他又是我校首批获得“政府特殊津贴”荣誉的五位专家之一。但他始终以宽广的胸怀对待历史的际遇,荣辱不惊,淡薄名利,始终把教书育人作为人生的最高追求。他认为一个人干事业就要坚持不懈,条件成熟了,成功只是“水到渠成”的事。

王先生这种持之以恒的决心和毅力正是他作为学人的最重要的品质。王先生从60年代开始,每日一篇笔记,有读书心得、生活感悟、时事评论、抒情杂咏。篇篇有题目,册册有目录,语言精练,颇有见地。几十年间无一错漏。这些笔记真实记录了他几十年的心路历程,也从一个知识分子角度,见证了中国社会的发展。将来若是能结集出版,必使读者获益匪浅。他读书也力求通读细研,贵在坚持。他决心通读《资治通鉴》,便做了学习计划,每日一篇,终读全文。他对我说:“学习就应该有蚂蚁啃骨头的精神。”。

参加中央民族学院首届博士论文答辩会后的留影。

王辅仁先生还是一个极富情趣,热爱生活的人。与同仁联欢,他会表演一段字正腔圆的京剧或评剧;数九寒天,他会以画“九九消寒图”的方式与家人同乐,每日在一副黑白的干支梅画上涂红一片梅瓣,99天过后,一副傲雪的红梅就画好了,又一个充满希翼的春天也来到了;他甚至将煮肉放何香辛料味美、炒豆芽如何清脆不出水也总结出一些门道。

王先生极重感情。以前,他老父亲随他同住,家中每有吃鱼时,鱼的中段先剔除刺,让孩子送给老人,他用自己的行为教育孩子懂得孝道;他也从不搞庆贺寿宴,更不用西式蛋糕,生日蜡烛。每到生日来临,他就在母亲生他的时刻吃一个鸡蛋,以示对母亲的怀念;乔迁之际,写篇“记老屋”,叙事怀旧;家猫病老而终,也以文致祭。和这样一位充满慈爱的老师相处,不由得也受浸染。

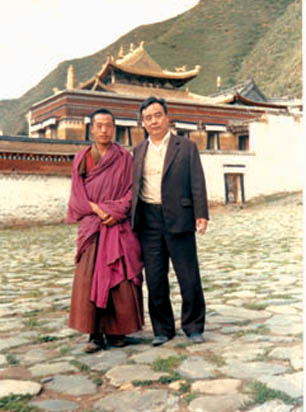

王先生在西藏考察时与西藏僧人合影。。

记得1992年4月的一天中午,我请先生到我宿舍小坐。那正是个柳絮飘飞的季节,我抱怨着迷乱的杨花,可先生兴致极好。他命我拿过纸来,提笔写下了明代诗人陈子龙的一篇《浣溪沙·杨花》:

百尺章台撩乱飞,

重重帘幕弄春晖。

怜他飘泊奈他飞。

澹日滚残花影下,

软风吹送玉楼西。

天涯心事少人知。

不想,此诗的手笔竟成为我永久的纪念。每当漫天杨花飞舞时,我都会以欣赏和喜悦的心情轻轻触摸它,我感到这个洁白的精灵正传递着春日的温暖和问候。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信