日光城仰望

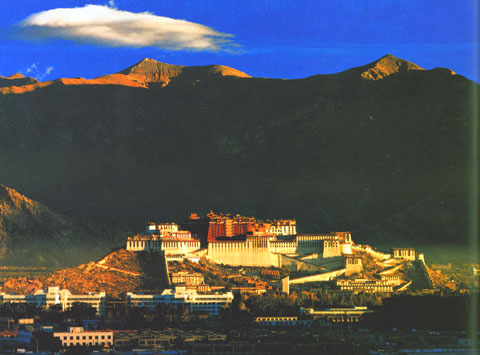

晨曦中的布达拉宫。 张晨曦/摄

西藏的太阳

五月的贡嘎机场和煦宁静,如乡村小学上课后的操场。没有飞机的轰鸣,没有闹哄哄的人群。

刚刚吐出乘客的飞机在四周群山的映衬下,孤零零的像一具孩子丢弃的玩具。当我们的颈项被朋友戴上洁白的哈达时,一直傻乎乎的我们这才开始活泛了起来,也同时有了此行的第一个顿悟:西藏到了。

阳光这样强烈。我第一次感受到了其特殊的穿透力。穿透了这世界屋脊上的一切空间,穿透了弥漫的时间。阳光普照,她照耀着雪山、荒野、碉楼、寺庙,照耀着行人、牛羊、玛尼堆、风马旗。

西藏的形形色色、林林总总全沐浴在这阳光之中,一览无余,通体敞亮,全无半点阴影。尽管高处不胜寒,但阳光这样炽烈、炙烤,浑身暖洋洋的。置身于西藏的阳光中,你没有理由不相信这样的事实:在与黑暗、寒冷、阴霾的搏杀和对决中,胜出的只能是光明、温暖、晴朗。这就是事物的辩证法和终极法则。阳光代表着蓬勃、朝气和青春、上升;阳光意味着时尚、未来和理想、希望;阳光象征着人类美好生活的整体形象和美好前景的整体提升。突然间我有了这样一个朦胧的诗意:生活在阳光中的人才是幸福的。

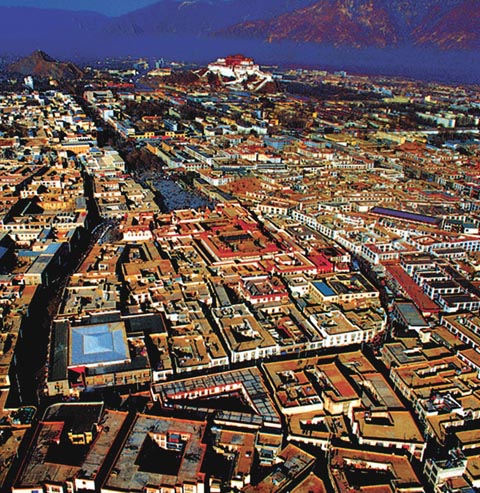

从大昭寺远眺布达拉宫。 顿珠平措/摄

西藏人有一轮离得最近而又无遮无碍的太阳。

这个世界太需要阳光了,因为这个世界拒绝邪恶、战乱、虚伪,迎迓正义、和平、诚实。这个芸芸众生的大千世界,不分地域和分布,不分种族和民族,到处充盈和弥漫着一种对太阳的顶礼和膜拜。这便非常确切地显现出作为太阳系的唯一精灵的人类对于太阳主宰的诚惶诚恐的臣民心态。万物生长靠太阳。对于从农耕文明中走出来的人们,太阳更是粮食,是温暖,是富裕,更遑论雪域高原的西藏。人从来不曾是大地的儿子以外的东西,大地说明了他们,环境决定了他们。西藏大地和环境的特殊,也决定了这里的人们对太阳的特殊感情。曾记否,照耀西藏的还有一轮太阳——“北京有个金太阳”,诞生于雪域高原的几首将毛泽东、共产党当作太阳赞颂的藏族民歌,以其发自肺腑的真挚热烈,纤尘不染的清纯质朴和响遏行云的优美动听,很快风行于世,再加上此前已多年颂唱的陕北农民李有源的“东方红,太阳升”,共同构成了那个时代的主旋律——太阳赞歌。这些旋律陶醉了几代人,城市乡村都在唱,男女老少都在唱。唱得废寝忘食,唱得涕泪横流,直唱得人们心里暖,直唱得山河一片红。

从古至今,将人比作太阳去歌颂,恐是中国翻身农民第一发明。这是围绕自身旋转的“现实的太阳”,是现世的神化,是精神和道德的最高礼赞。独毛泽东享此殊荣。尽管我对这些歌儿入心入脑到已经不能再熟,但倘没有这次西藏行走的身历其境的感受,还是不能从心灵深处理解西藏的人们对太阳的情怀。

人类美好的情怀往往是相通的,阳光能渗透所有的语言。太阳神阿波罗的曙光导引人类踏上光明之途;尼罗河流域的太阳崇拜和广袤的古波斯神秘的火神崇拜,使那里的人们一直寻找太阳,追求光明;在“我的太阳”照耀下,意大利人抒发“天空多么晴朗,精神多么爽朗!”的美好心情;无产阶级诗人欧仁·鲍德埃期盼“鲜红的太阳照遍全球”;现代人类共同祝福,让“我们的生活充满阳光”;古代西方“犬儒派”的祖师爷第欧根尼更具特殊情怀,他说:“请你走开,不要挡住我的太阳,它是我唯一的生活。”走进西藏,走近太阳。走进西藏,发现理想,望见天堂。——关注西藏的诗人和艺术家们这样高声唱着,倾诉对太阳的向往。太阳是人们共同的理想,这理想的最高境界便是灿烂的阳光。明艳的太阳无私地照耀着这片最高最大最寒最热而又最年轻的高原极地西藏——上天慈祥的偏爱和温暖的抚摸。

鸟瞰拉萨城。田捷砚/摄

阳光下的布达拉宫

人们可能都有过这样的体验:对长久期待或神往的事物的亲历性探访,往往伴着一种失望,觉得看到、听到的与想象的完全不同,远没有那么好。当然也有例外,布达拉宫就是这样一例。布达拉宫没有让人失望。

伫立于拉萨布达拉宫广场,除了强烈阳光带来的眩晕,我脑海里跳出来的第一个感觉,就是布达拉宫远远超出了我的想象。虽然这个举世瞩目的西藏的标志性符号早已深深地嵌入人们的脑海里了,但是,当只有亲自站到它的脚下,才能感到这令你震撼的巍峨和高大。凌空耸峙,昂首云天;顶摩霄汉里,根结须弥脉。分明就是那祥光瑞气的雷音古刹,凌霄天宫。应该说这些年看过来的东西已经不少。但还从来未曾有过这样奇特的感觉。我闭了会儿眼睛,静了静神,定了定心,努力进行思维的适应性调整,恍然大悟:这是西天圣境,这是圣境式的感觉。现在,在这个符号化的世界,许多地方,许多城市都在争先恐后,挖空心思搞所谓的标识,闹哄哄的连自己也不清楚搞个什么。而这里,这世界屋脊上,1400多年前,松赞干布的一个创意便搞定了这样一个举世皆惊的建筑标识。这样宏大而深邃,这样恰如其分和得体,这样具有历史文化的意味。它已成为世界顶级著名的标识,它代表地球第三极,它是佛界理想和佛家圣地的文化身份的象征,是挂在青藏高原胸前的一枚名贵的徽章。

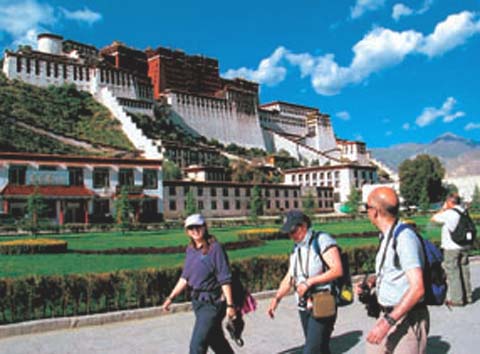

布达拉宫——一部浓缩了的西藏历史。人们的最后皈依就体现在这里了。环顾四周,布达拉宫广场布满了密密点点朝圣的人群。到处是匍匐在地的善男信女,扶老携幼,形形色色。其中也不乏肤色各异高鼻深目的洋人。有的双手合十,有的倒头便拜,有的长跪不起,有的磕等身头。宗教就是这样神奇,它让人自愿卸掉高傲和矜持,自觉渺小而卑微。它让人折服顺从,诚惶诚恐,冥冥中感到信赖、安全、宽慰。布达拉宫就像一尊洞悉万物慈悲为怀的佛陀,默默地关注着脚下的芸芸众生。

终于进入这神圣而神秘的殿堂了。美不胜收,目不暇接,光怪陆离,看不过来。加之导游小姐不管不顾地程序化的讲说,让你喘不过气来。好在别人的解说已经是次要的了,重要的是启动了自己的所有感官,接受一次心灵的全方位的洗礼,经受一场精神皈依。人们都屏声息气,蹑手蹑脚,曲里拐弯,爬上爬下,穿行于珠光宝气和富丽堂皇之中,遨游于迷幻和森严里。我们终于登上布达拉的金顶,沐浴在金碧辉煌和祥瑞之气中了。从金顶望去,湛湛蓝天,悠悠白云,巍巍雪山,静静的拉萨古城尽在眼底。广场的游人微如豆芥,密如蚂蚁。此刻,我眼前是一种海市蜃楼般的映象,脑海里突然跳出这样几个字眼——曼荼罗!哦,布达拉——曼荼罗,藏传佛教的曼荼罗。曼荼罗,佛教名词,梵文意译“坛场”,筑坛场而尊诸佛,以供祭祀。乃佛家的理想境界。布达拉宫融宫殿、灵庙、佛堂、平台、庭院于一炉,集政治、宗教、经济、文化于一身。布达拉宫高大宏阔,超绝人寰。布达拉宫又非常唯物。有的专家学者主张,西藏文化即曼荼罗文化。那么,布达拉宫就是祭祀天地,沟通人神,存储今生,牟取来世的曼荼罗文化的浓缩。

异国游客。 张小平/摄

文化作为人类的一种独立的创造,它涵括了人类全部历史中物质性与精神性的财富的总和,它表现为人类的全面的生活方式,又体现在个性各别的特殊的生命样式之中。因此,对一种文化的历史演进以及长短优劣成败得失的评价估量,应该是置于一种宏观背景之下进行长程历史意义上的客观,公正、平和的考察。西藏文化的深厚的宗教根性,使其哲学的、制度的、语言文字的、建筑样式的等文化形态要素无不打上深深的宗教烙印,普遍地漫漶出藏传佛教的神秘色彩和精神气质。譬如,其长期存在过的政教合一的宗教体制,曼荼罗式建筑的宗教意味都是独一无二的。藏式建筑碉楼高堡平顶式风格,除了其少雨、安全、防范等表层意义,其深层的心理功能则是为了便于搭建威严的生命祭坛,企望与天与神接近,强调和固化神的万能和尊严,给神建造最好的住所,随时进行精神祭拜,以期尽早抵达苦海彼岸。

从布达拉宫的台阶缓缓步出,只觉得一身安逸,一身轻松。仿佛融进了一种宗教情感之中。我还学着别人也一丝不苟地五体投地作了一次匍匐叩拜。在放展身躯与大地全面接触和拥抱的瞬间,一阵异样的战栗滚过全身,我被一种崇高和领悟感动了。

毕生行吟在青藏高原的诗人昌耀吟道:“太阳说,我召唤你。太阳说,来,朝前走。”响应太阳的召唤吧,到西藏去,让我们寻找太阳!

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信