山南农村见闻二则

位于山南乃东县的雍布拉康始建于公元前2世纪初,被称为“西藏第一座宫殿”。

民间骨科专家

雕塑昌珠神鹞

在山南泽当旅行的几天,闲聊中多次听人说起当地有个非常了不起的土专家,医术十分神奇,医好的病人多得数不清;又说他从来没有学过医,完全是得益于实践。因为他从小放牧,经常会有牛羊从山崖跌落摔伤,他便学着给牛羊接骨疗伤。天长日久,聪明好学的他便完全搞清楚了动物的骨骼结构,给牛羊等动物捏骨疗伤的水平越来越高。后来,在乡邻们的央求下,他开始试着给人接骨疗伤。热心的他在给乡邻们解决实际困难的同时,也在实践中得到了学习和提高。慢慢地,经他治好的病人越来越多,他的名声也越传越广。现在,他治疗骨折损伤早已达到专家的水平,而且治疗后没有任何毒副作用,不留任何后遗症。

在不同场合听不同阶层的人一再说起这个人的神奇医术,便萌生了前去探访的念头。适逢有一便车前往民间骨科专家所在地,便欣然随行。据说这位专家有个嗜好,就是特别喜欢喝拉萨啤酒,每天上午看病,下午就有点迷糊了,所以要找他看病只能赶早。车子一大早从泽当镇驶出,沿着雅砻河谷向东南方向行驶,途中可以看见冰肌玉骨的雅拉香波雪山神秘尊贵的雄姿绵延起伏,闪耀着圣洁吉祥的光芒。我们沐浴着温暖霞光,呼吸着高原春天早晨的清新空气,欣然前行。

车程刚好1 小时即到目的地——山南乃东县亚堆乡。

这是一个处于雅砻河谷中心地带、半农半牧的美丽乡村,在朝霞的映照下,整个村庄笼罩在金黄色的温暖中,一派祥和又蕴藏着无限生机。村口一条白色的大狗,长得圆头圆脑、体肥毛亮,正在懒洋洋地伸着懒腰;两只长着五彩羽翼的公鸡,骄傲地领着一群母鸡在觅食嬉戏,这群鸡个头都不大,是纯种藏鸡。

医生的家门口已经泊有四五辆车,有越野车、小轿车,还有一辆崭新的农用车。

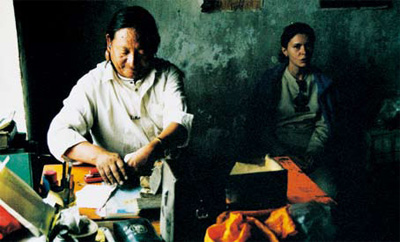

不用问,都是送人来看病的。走进院子,土专家已经在治病了。他样子像60 岁,精神状态却像50 出头。人长得清瘦干练,褐色皮肤衬映的五官透出几分精明,眉目间流露出自信。他一边治疗一边开着玩笑,10 来个围观者和病人家属不时爆发出笑声。问及他的名字,大家都说不知道。无论男女老少、熟识的或陌生的,都叫他 “阿古”(藏语意为大叔)。

“阿古”正在治疗的是一对因车祸而受伤的夫妻,女人是肋骨受伤,刚被包扎好;男人是锁骨骨折,比较麻烦。他先把病人在别处包的一大堆纱布剪下来,然后一手抓着病人手臂轻轻活动,一手在他受伤的肩部来回比划摸捏,一会儿又随手从工具箱里拿了一个土豆在骨伤处滚按,感觉把裂骨接平整了,便让其亲友轻轻扶住这只手臂,他则用黄板纸剪出一块刚好能放在肩上凹处的蝴蝶形的纸板,同时吩咐人从炉火上拿来温热的铁盒,铁盒子里是他用肉皮熬制的胶水。他先在伤者肩膀上斜缠一层纱布,放上剪好的黄纸板,再缠一层纱布,然后用小刷刷上一层胶水,再缠一层纱布刷一遍胶水,如此裹了好几层,就牢牢地固定好了。然后把凳子靠墙放着让病人迎着太阳侧身而坐,使包裹纱布的地方充分晒到太阳,以使胶水干透凝固。然后开始为下一个病人治疗。准备工作的间隙,他回头看见那个病人转过身去了,便训到:“让你晒太阳你不好好晒,难道害怕晒黑?”也许因为太阳太晒的缘故,一会儿,那个病人不自觉地又转过头去,他嗔怪到:“啊呀呀,你的骨伤还没有固定好,不能动的。你怎么左顾右盼,头摆来摆去像走在山路上的自行车一样!”他的话又引来人们一阵笑声。

接着是一个腰椎扭伤病人,只见他走路时半边身子高半边身子低。“阿古”让病人背对他坐着,他撩起病人衣服,用两个大拇指在病人脊椎上由上而下交替摸捏着,摸到腰椎处找到了受伤部位,顺手用右手小拇指指甲划了一条水平直线作为记号(我在旁边悄悄问病人,病人说作记号处正是他最疼的地方,也是CT曾拍出的腰椎受伤的位置)。接着把病人衣服放下,让病人坐在地中央方凳上,他站在病人后面从腋下双手环抱病人,一边转摇一边往上提拉,病人有点胖,见医生累得气喘吁吁便有点难为情。“阿古”说,没什么,你一点都不胖,上次来过一个病人那才叫胖呢,活像母猪肚子里有5个崽子一样。人们又是一片笑声。说话间,只听见腰椎处咯巴一声,扭伤的腰椎似乎归位了,病人顿感轻松了许多。“阿古”又让他斜躺在沙发上,抱着他的双脚顺时针逆时针地揉转了一会,然后对他说:好了,你可以走了。病人起身穿鞋,轻松走开,两个肩膀也平了。“阿古”对身边的人豪气地喊道,拿啤酒来,渴死了!早有人迅速打开一瓶啤酒递过去,“阿古”接过瓶子咕咚咚猛灌几口。

我们几个傻傻地看着,短短时间里,他将藏族老百姓的诙谐、幽默、乐观、豪爽彰显得淋漓尽致。

下一个病人是小腿骨折,“阿古”又开始忙活。我们几个有的拍照,有的检视他的器具。他有3个器具箱,一个里面装着碘酒、纱布和一把巨型剪刀,这算是他比较规范的工具;一个里面装着几块不规则的塑料板和各种形状的黄纸板,外加几个大小不一但都稍稍有点蔫的土豆(我们把土豆拿起来一看,便明白了阿古用土豆的妙处:土豆线条圆润质地柔韧,与人体接触时自然熨帖,的确是其他器具所不及);一个里面是十来块勉强称得上光滑的木板,多为长一尺、宽一寸许的,还有几块四五寸长的。加上那个装有自制胶水的铁盒子,便是他全部的器具了。器具的确简陋得出乎意料,然而他用这些简陋工具所治愈的病例却多得不计其数,医术之高明也令人不可思议。

民间藏医,甚至一些外国病患也找上门来看病。 旺堆/摄

怀着几分感慨,我们几个一路说笑着返回。他的那个用指甲在伤病处作记号的动作,让我们一再忍俊不禁。那个动作有一点点滑稽,像小孩过家家,但更多的是透出几分可爱与亲切。司机师傅告诉我们他亲眼所见的一个病例:他们单位的书记一次不小心从楼梯滚下来,当时只觉得腰疼,便慢慢走回家,以为休息一夜就没事了,但睡到半夜醒来突然发现全身都动不了了,家人赶忙找来几个人把他抬送到拉萨的大医院救治,但经过几家权威医院诊断,都告诉他,当地治不了这个病,必须去内地一些设备更先进的大医院才能治好。他们一行人无奈地返回山南泽当,作去内地治疗的准备。后来在一位朋友的极力劝说下,抱着试试看的心理,亲友们把他抬上车来到乃东县亚堆乡找“阿古”。当“阿古”围着他忙了不到半个小时告诉他“好了,你可以走了”时,他根本不相信,仍一动不动地待着,“阿古”又催了一遍,他才疑惑着试着慢慢站起来,果然站起来了!他怀疑地又小心往前迈了一步,一点问题也没有,完全恢复正常了。他又惊又喜,不知道该怎样感谢这位神奇的民间医生,便倾囊相谢,但“阿古”告诉他只要一箱拉萨啤酒即可,他过意不去硬在一箱啤酒上又加了点儿钱,才坐车返回。

听说自治区某医院曾邀请“阿古”去开设专家门诊,并许诺解决他在城里的安家和子女就业问题。但他坚决拒绝了,他舍不得自己自由自在的生活,更舍不下温暖朴实的乡情,在有生之年,他都要用他的精湛医术来守护敦厚可爱的乡邻们。

司机师傅告诉我们,类似这样土生土长的民间骨科专家,其实在西藏的农牧区有很多,只是水平参差不齐而已。他们因需要而生,分布在各乡间村寨,个个凭借扎实的实践经验,因陋就简地为广大农牧民群众解决着实际的困难。他们的治疗手段自然天成,没有任何毒副作用和后遗症,而且费用很低,老百姓都乐于接受。

我们真诚地希望这样的土专家再多些,他们的医术更精湛一些!

磨糌粑“自动化”糌粑是用炒熟的青稞磨成的粉,自古是藏族老百姓的主要食品。在现代工业社会里,糌粑作为绿色无污染食品,并被越来越多的人喜爱追捧,它的无糖、多营养素等保健性能日益被人们发现认可,而吸引我的则是新鲜糌粑那天然的清香味。

早就听说糌粑是用全自动的水磨加工的,我一直疑惑:若干年前西藏还很不发达,许多山沟里甚至没有通电,靠什么来实现“自动化”呢?经过实地勘察使我大开眼界,原来如此简单就可以把“全自动”演绎得这般具体,这般淋漓尽致。

用水做动力的磨房

磨房归来

加工糌粑的磨坊一般每个村子至少都有一个。我们从泽当镇出发往南,经过两个村庄便见到两个磨坊。磨坊约10平方米的面积,多设在溪流或小河上。我们看到的这个磨坊,建在雅拉香波神山融化的雪水流下来形成的溪流上。走近磨坊,空气中弥漫的新鲜糌粑的清香味。在水流经过的崖畔下,人们挖了一个五六米深的坑,形成较深的水潭,水潭中水平位立着一个很大的旋转木轮,水流从高高的崖畔上流泻入深水潭便形成一定的落差,水流落差产生的动力就是推动大木轮昼夜不息旋转的动力。木轮轴承上端的齿轮带动地面上磨坊里的磨盘周而复始地旋转,旋转磨盘的下面紧贴着固定在地面上直径相同、刻有细槽的石盘,青稞就是在这一动一静、相同直径的两块石盘的夹缝中被碾磨成细粉即糌粑的。如此便形成了天然的自动化的一部分,更使我感到神奇的是加工原料——即青稞投入的自动化。

从磨坊房顶垂挂下来五六根绳索,绳索下系吊着一个大大的漏斗状的彩色毛线编织的条纹袋子。袋子本是倒立着的三角形,因装满东西便被撑为了圆锥体。袋子里装满炒熟的青稞,青稞从袋子下端不大的圆口徐徐漏入磨盘中间的入口,经过那昼夜不息旋转的磨盘的一番细磨精碾,细滑清香的糌粑粉便从磨盘外沿的夹缝处一点点溢出。这本来就是完整的糌粑加工过程了,但聪明的村民们还要让这自动化更彻底更完善。

为了让青稞漏入得更均匀,人们又从房顶用绳子系吊下来一根小木棍,小木棍一头架在旋转的磨盘沿口上,一头架在布漏斗的青稞出口处,随着磨盘的缓缓转动,小木棍便自觉地拨动控制着青稞的流量。调整小木棍上绳索的松紧度,便可得到不同粗细的糌粑。村民们在家里把青稞炒熟,拿到小磨坊倒入大漏斗,便万事大吉了,只等来收回喷香的糌粑就行。

这就是全自动化的糌粑加工过程。

据了解,改革开放以来,政府已在各地陆续投放了便捷的电动糌粑加工设备,但人们更喜欢使用水磨,因为用它加工的糌粑味道更清新醇香。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信