班戈人民的幸福生活

——中国石油化工集团有限公司援藏纪实

在吉江幸福路竣工仪式上。

班戈来了石化人。

班戈的路宽了,灯亮了,草绿了。

班戈的贫困家庭再也不用为孩子上不起学而发愁。

班戈的牧民有了自己的新房,甚至,世世代代放牧牛羊的牧民也学会在现代化的商铺里经商了……

2002年,当淳朴善良的班戈人民用洁白的哈达、飘香的酥油茶和青稞美酒迎来中国石化的援藏干部时,他们大概也没有想到这个羌塘深处的偏远小县,几年后会有如此惊人的变化。

韩凤明、李一超;祝传林、赵文操;梁军超、张玉龙;李少青、苗波,这一个个班戈人民熟悉的名字,与班戈人民一起,用责任和梦想谱写着班戈发展的新篇章。

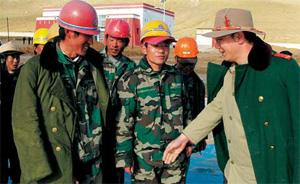

2008年中国石化援藏项目竣工仪式。

在“吉祥保护神”的怀抱

由拉萨北行至当雄县,向西跨过冰雪覆盖的念青唐古拉山脉,绕过碧波浩淼的纳木错湖,在羌塘草原腹心地带,班戈县跃入眼帘。

“班戈”藏语意为“吉祥保护神”。这里平均海拔4745米,高寒缺氧、气候多变、地广人稀、环境艰苦、自然灾害频繁,是那曲地区海拔最高、条件最艰苦的纯牧业县之一。

中国石化扶贫援藏领导小组左志民同志(右)到施工现场慰问一线工人。

2008年9月,正在外地经商的普保镇村民唐才听说中国石化扶贫援藏工作领导小组左志民同志带队到班戈县考察,不顾路途遥远和生意繁忙赶回县城,他找到镇长桑珠,邀请中国石化的同志去他家看看。唐才曾经是赤贫无畜户,正是中国石化援藏使他家的生活发生了巨大的变化。

2005年,中国石化在普保镇一村援建了小康示范村,2007年曾改名为“农牧民经济人合作组织”,2008年又更名为“牧区专业经济合作组织”,并被评为那曲地区经济合作组织示范点。从名字的变更不难看出中国石化援藏形式的变化:小康村每户住房投资11万元,为农牧民提供更好的住房条件;到2007年,村里决定让一些经济条件较好又比较能干的家庭住进来,每户缴纳2万元但是他们必须与村上签订协议,带动牧区2至3户贫困户脱贫,使贫困户的年收入达到全县人均水平。若做不到,就得搬出小康村。这样的做法在援藏体制中尚属首例,却收到了很好的实效。现在,不仅小康村里的居民收入增长了,还带动了84户394人脱贫。

家住普保镇的唐才通过结对帮扶和自己的努力脱离了贫困,达到了加入合作组织的条件,他主动申请要求加入合作组织,帮助别人致富。如今,唐才家有了宽敞明亮的住房,自己的生意也做得红红火火,有几百头(只)牦牛、羊,家里还有3台大卡车跑运输。唐才动情地说,自己一家能过上今天的生活,过去做梦都想不到。

近年来,中国石化积极探索援藏模式,努力让班戈人民互相带动、共同致富。中国石化援藏干部、班戈县委副书记李少青告诉记者:“通过发展经济合作组织的方式把牧民们的力量集中起来,将以前牧产品的零散单一销售扩大成集加工、销售、运输服务为一体的产业。收入多了,牧民的生产、生活积极性也提高了。”

佳琼镇5村坐落在美丽的达如湖畔,有48户牧民232人。百年来,他们逐水草而居,近年来,中国石化在这里援建了牧民安居工程,兴建了草场围栏,使四处为家的游牧民有了安定温暖的家。佳琼镇镇长多吉尼玛说:“通过中国石化集团的援助,我们镇已经建起了250户安居房。牧民的生产、生活方式得到了根本改变,牧业生产也有了效益,就医方便了、送子女上学的积极性也提高了。”

牧民安居工程等民生项目,在牧区引起了强烈的反响,牧民参与建房的积极性空前高涨。房子还未建成时,许多牧民就到现场“察看”,新房建完后,刚一拿到钥匙,他们就打扫粉刷房屋,为新房购置家具。现在,班戈县10个乡镇、95个行政村,已经有3000多户牧民定居下来。

中国石化积极响应党中央和西藏自治区号召,将援藏资金向改善广大牧民群众生产生活条件的项目倾斜,进一步凸显民生。2008年,中国石化投入援藏资金约1800万元,其中60%以上资金用于改善牧民生产、生活和教育状况,仅牧民安居工程一项就投入资金600万元,共建牧民安居房887户,在项目立项时向艰苦边远地区、危房户、无房户、困难户倾斜。同时,投入近200万元用于解决牧区人畜安全饮水和修建简易桥梁。除此以外,还投入资金修建了5个村级多功能文化活动室。

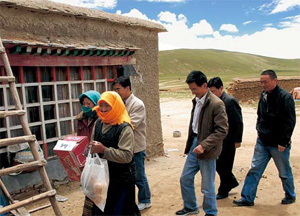

中国石化援藏干部到基层慰问农牧民。

在青龙乡一村,牧民扎西正在把一个太阳能简易电源搬到帐篷外面的太阳地里,扎西乐呵呵地告诉记者,过去天一黑,整个草原黑乎乎的,吹灭昏黄的酥油灯,只能睡大觉,现在,晚上有了明亮的电灯,还可以看电视,连打酥油茶也可以用电动了,用上了新能源的扎西乐得合不拢嘴。中国石化2006至2008年每年投入100万元用于牧民安居工程配套照明,已经使2000多户牧民用上了太阳能简易电源。据了解,今后他们将加大牧民照明工程资金投入力度,直至解决班戈县所有牧民的用电问题。

为了让援藏项目最大程度地惠及牧民群众,中国石化的各项援藏项目尽量使用当地的劳动力,使用班戈采石场开采的石头。贫困面最大的普保镇十村的村民们说:“我们村是一个无畜村,一年的收入全靠外出务工。每次援建项目开工时我们村很多人都参加项目施工。今年我们在援藏项目工地打工的收入差不多有6000块!”

由于自然环境恶劣、经济条件落后,中国石化援助班戈县以前,各乡镇没有专用的交通工具,县里每次开会,都要提前一个月下发通知。乡镇长骑着马、带着帐蓬,远的乡到县里甚至要四五天时间。2002年,中国石化投入230万元,为班戈县10个乡镇配备了12辆越野车和皮卡车;2006年,中石化又投入援藏资金350万元,为县乡两级政府购置了交通车辆。

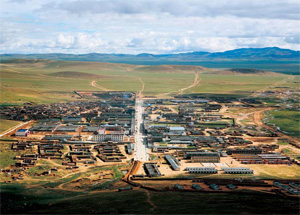

2002至今,中国石化共投入援藏资金1.07亿元,在班戈县实施了城镇建设、扶贫富民、助学育才、基层政权建设、牧民安居草场建设等40多个工程和项目。其中投入县、乡基层政权建设630万元,县城规划建设5200万元,修建职工周转房建设675万元,牧区牧业生产和交通运输900万元,用于发展教科文卫等社会事业367万元,游牧民定居和牧民安居工程1500万元,牧民照明工程300万元,扶持牧民特色经济等其他建设500万元。

一串串数字饱含着石化人对班戈人民的深情厚谊!在雪域高原,每一个援建项目都承载着中国石化厚重的责任,一砖一瓦都寄托着石化人对藏族同胞的深情厚谊。

原来,班戈县城没有一条水泥路,泥泞狭窄的土路承担着“主干道”的责任,晴天满天灰尘,雨天水坑遍地。针对这种情况中国石化集团公司决定投资近2700万元修建班戈县吉江扎西路和幸福路。2003年,县城道路正式开工建设。道路施工伊始,县城方圆一二百里的牧民都搭便车、骑马专程来县城观看建设工地;县城道路完工的消息传开,长期生活在乡下的群众,特意来体会走在水泥路上的感觉。以前的土路变成了两条宽阔整齐的水泥路,路边安装了太阳能路灯,每当华灯初上,街道两旁整齐排列的几十盏路灯,犹如两条黄龙盘旋在县城中央,自南向北延伸。晚上没事从不出门的班戈人,现在也喜欢拉着爱人出来散步。吉江扎西路和幸福路已成为班戈县城最重要的城市干道。

县党政办公楼、党政会议中心、县城宾馆、农贸市场、干部周转房,一个个项目的相继落成,让这个地处羌塘草原深处、交通不便的小县城变得繁华了,有了现代城市文明的气息。

援建的班戈县政府办公大楼。

每一个项目的背后,都倾注了中国石化援藏干部的心血。工作生活在这里的干部群众都记得,在援藏项目施工期间的日日夜夜援藏干部身影不离施工现场,及时帮助施工方协调县里有关部门,为工程建设做好服务,保证工程建设顺利进行。

中国石化援藏项目管理部承担着援藏项目的组织和实施任务。多年来,虽然工作人员换了一批又一批,但是每一名参加援藏工作的中国石化人都时刻谨记“把质量当作生命”。在项目设计过程中,中国石化注重现代气息与民族特色、项目建设与生态保护、施工单位建设与当地群众参与、援藏资金投入与政府投入和社会资金结合,形成了一套完善的工程建设管理程序。在项目建设过程中,他们注重管理,严格把关,力争把每一个援藏项目都建成放心工程、精品工程,使每一项工程都实现当年设计、当年施工、当年竣工。

在班戈县文化会议中心建设过程中,监理人员发现部分立柱在现浇工序完成后有空洞现象,立即下发停工通知书。项目经理部立即召开现场会,查原因、找责任,12 根柱子被全部砸掉重新施工。虽然耽误了工期,浪费了成本,但工程建设人员说,损失再大,也要保证工程质量!

建设中的班戈县政府招待所。

在做好资金、物资援助,加强班戈县基础设施建设的同时,中石化集团公司突出人才、技术、管理等智力型援助,为班戈县制定了人才培训规划。中国石化每年投入教育培训经费50 万元,用于县乡村三级医疗、教育、技术人员培训,极大地提高了牧区技术人员的业务素质;为解决贫困家庭子女高中以后的教育问题,使更多品学兼优的贫困牧民学生完成学业,成为有文化、有理想、有道德、热爱祖国、建设西藏、建设家乡的有用人才,中国石化在班戈实施了助学工程,成立了“中石化助学基金”,自2006 年起实施,基金总规模为200万元。现在,助学基金正在帮助近500名品学兼优的贫困家庭孩子完成学业。

一个项目就是一份情谊,一项工程就是一份责任。站在辽阔的羌塘草原上,我想象着未来班戈3 万平方公里的土地上,那耀眼的灯光将是点燃在牧民心中的一盏盏希望的明灯,昭示着祖国对偏远牧区百姓的一片深情。

援藏,让我们携手共进

一批援藏干部走了,新的一批援藏干部又来了。班戈人民拿出全部的热情,用他们特有的方式迎接援藏干部的到来。他们自发送来生活用品,嘘寒问暖,热情地教援藏干部喝酥油茶、吃糌粑;还尽最大的努力为援藏干部准备了县里最好的生活设施和办公场所。

中石化第四批援藏干部、班戈县常务副县长苗波说:“班戈县常住人口不到3000 人,但干部、职工、学生、商人和牧民夹道欢迎我们的队伍近一公里。挂在脖子上的哈达累得都扛不动了。透过这些,我看到了党的援藏政策和中石化的援助已经在羌塘草原深处结出丰硕的成果。”

在班戈,援藏干部更被一种更深重、更动人心魄的英雄气概激励着。班戈是一个英雄辈出的地方,这里不但涌现出了全国优秀组工干部祁爱群,还涌现出了党的优秀民族干部、实干兴藏的模范、县委书记的楷模论白。

祝传林和赵文操在他们的工作总结中写道:“走着先烈们艰难跋涉过的路,重温与英雄一起生活工作过的岁月,我们时而心潮澎湃、热血沸腾,时而满腹惆怅、泪眼朦胧。从他们身上,我们深刻体会到了‘特别能吃苦、特别能战斗、特别能忍耐、特别能团结、特别能奉献’的老西藏精神实质,更体会到了自己的责任和使命……”

正是在这些精神的感召和带动下,援藏干部都心甘情愿用他们的一腔热血回报班戈人民对他们的厚爱与期待。

班戈县城海拔4747.75 米,常年风沙不断,空气含氧量仅为海平面的46%左右。进藏之初,援藏干部无一例外都要出现严重的高原反应:头痛、头晕、眼胀、胸闷、失眠、流鼻血,有的还有呕吐现象,但是,每一批援藏干部都能够以超乎寻常的毅力顺利渡过进藏工作生活的第一关,以良好的精神面貌投入工作和生活。

从拉萨到班戈不到400公里路程中,有近300公里根本就没有路。河沟、沼泽、风暴带来的凶险使得经验丰富的司机也不愿单车行走。2008年5月,苗波进藏后在拉萨呆了一天就赶到县城,到县里第二天又赶到那曲开会,还没有度过高原反映期就到了海拔4700多米的地方,再加上路途颠簸、过度劳累,苗波患上了肺水肿。时间就是生命,县里派出最有经验的司机和最好的车辆,连夜送苗波到拉萨,经过紧急抢救,苗波才脱离了生命危险。

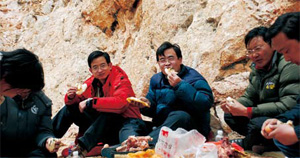

“援藏干部经常深入基层了解班戈县经济发展、社情民意,以及牧民群众的生产生活情况。班戈的机关、学校、医院、企业、社区、乡村都留下了他们调研、慰问、忙碌的身影。每次下乡,他们饿了啃自带的干粮,渴了喝矿泉水,呼吸特别困难时就吸一会儿氧,以超常的毅力克服了在内地从未遇到过的工作困难。他们一心扑在工作上,除正常的休假或出差外,一直坚守在工作岗位。”谈到中国石化的援藏工作和援藏干部,班戈县委书记索朗扎巴、县长巴塔同志赞不绝口。

援藏干部李少青(左二)、苗波(左三)下乡途中

班戈的一草一木、一山一水也在援藏干部的心中刻下了深深的烙印。对中石化援藏干部来说,“把班戈当故乡,视牧民为亲人”不仅仅是援藏工作的座右铭,而是实实在在的行动。

李少青说:“作为援藏干部,个人的力量是有限的,但我们身后有着强大的力量,那就是党中央、国务院的正确决策,有中国石化集团公司党组和有关部门的高度重视,有西藏自治区各级领导的关心、爱护和支持,这一切,是我们搞好援藏工作的根本保证。”采访中,谈到工作成绩,每一个援藏干部总是那么谦虚,但说起公司的重视、各级领导的关心和同伴的辛苦,他们却滔滔不绝。

援藏干部是落实援藏工作的具体实践者,每届援藏干部赴任前,集团公司领导都要亲自接见,为援藏干部壮行。

李少青说:“2007年7月,集团公司党组书记、董事长苏树林同志亲切接见我们援藏干部及家属,苏总嘱咐我们要保重身体、注意安全。希望我们进藏以后,能虚心向当地干部群众学习,把握好参与工作的深度,搞好班子团结,把集团公司党组领导对班戈人民的关怀落实到实处。集团公司领导的亲切嘱托和殷切希望让我们深切的体会到自己身上肩负着60多万石化职工对藏族同胞的深厚情谊。每当我们的手与当地干部群众的手握在一起,听到牧民群众发自心底对党的政策、对中国石化援助的感激之情,我就倍加珍惜在藏工作的每一天。”

班戈县城全貌。

遥远雪域小城,有了党的好政策,有了中国石化这个共和国能源巨子的无私援助,正在发生着深刻的变化。

当阳光洒向藏北羌塘高原,新的一天来临了。晨光洒在美丽的纳木错湖,散发出勃勃生机;晨光洒在新建的牧民安居房中,穿透民房中袅袅升起的缕缕炊烟,折射出温暖与和煦;3万多班戈人民正沐浴在祖国大家庭的温暖阳光中,走向幸福美好的明天…

…

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信