藏医院:独一无二的历算门诊

西藏藏医院一角,历算所就设在藏医院内。

按我们以往的经验,医院里的气氛大同小异,毕竟那里每天上演着生与死的“惊险片”,坐在长椅上排队候诊的人们往往面色凝重、心事重重,不忍多看。但是,在西藏自治区藏医院门诊大楼里有一个特别的科室,门上方挂着“天文历算”的铜牌。我注意到只有进出这个“诊室”的人往往是喜庆而来、满意而去,因为他(她)可能是即将成婚的青年,准备乔迁的老人或者是打算外出的商人,满世界不见得能找到第二家这种独一无二且颇具规模的特色“门诊”。我对这里产生了浓厚的兴趣,一探深浅的心情跃跃欲试。后来,我找到机会在这里呆了三天,结识了贡嘎仁增、英巴、次多、尼玛次仁、丹增啦等,我知道他们都是西藏天文历算界声名显赫的人物,他们的人生非常精彩、成功。但是,从我的私心来讲,他们所从事的不为我所知的事业更让我充满好奇和了解的渴望。譬如,多年来,很多人一直想弄明白藏医与历算究竟是一种什么关系,藏族地区“医算连理”的故事究竟是怎么产生的?话题就从这里开始吧。

医与算

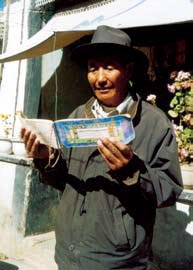

历算老人贡嘎仁增从事历算工作50 年,是这一学科的主要传承人之一,具有丰富的历算知识,听他娓娓道来很长见识:

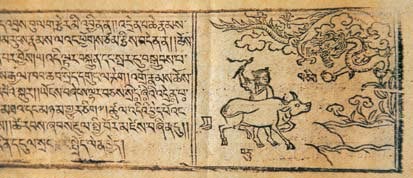

历算用的沙盘。历算所的历算师目前仍在使用。

历算老人贡嘎仁增。

藏医与天文历算有着深厚的历史渊源,其间的关系可以追溯到1300多年的吐蕃时期,当时,玉托·宁玛云丹贡布(708~833年)在工布曼龙地方创办了西藏历史上第一所藏医历算学校,专门培养医算人才,藏医与历算的结合就是从那个时候开始的。玉托·宁玛云丹贡布后来成为藏王赤松德赞的“拉门”(御医),他活到125岁,传说有医算学徒1000多人,为开创藏医历算事业付出了极大的心血,“这在藏史里是有记载的。”

藏医与天文历算有着相同的理论基础。例如五行学说的提出,五行学说是藏医历算理论的基础,是藏医与历算的总体性理论,藏族有一句民谚说的是“要想成为顶级的医师,至少要掌握中等的算学”,因此,藏医与历算被认为是西藏传统文化中的一对“孪生姐妹”。

贡嘎仁增先生进一步解释道:“譬如,藏医学认为,正常人的脉搏跳动每分钟是75下,高于这个次数是热症,低于这个次数是寒症,就是身体不正常的表现。为什么不多不少正好是75呢?因为正常人每分钟呼吸15次,每呼吸一次脉搏跳动5下,15乘以5就是75,这些数据是得到现代医学认可的。另外,人体脉象的周期变化数据,也是由历算师算出来提供给医生的。”跟汉地的农历差不多,藏历中也有类似二十四节气的概念,历书上清楚地写着某一节气时外在的表现是天气的冷暖、动植物盛衰更替的具体情况等,而其内在的表现则是随着季节的转换人体内部相应的发生细微的变化,即自然周期如何作用于人体的生理周期,“以利于医生做出正确的诊断和治疗”。

“还有,藏药的炮制是传统藏医学的重要特色之一。藏医在采药时讲究‘适时适地’,所谓‘适时’是说如果采药的时间早了,药力还没有达到,采来的药不能用;如果晚了,药力已经衰退,也不行。所谓‘适地’,因为西藏高原地域辽阔、气候条件千差万别,每个地区的植物生长情况多不相同,例如,阿里和昌都的采药季节一定是不一样的。这些数据就是靠历算师算出的,怎能说医算不是‘孪生姐妹’呢?”

“生活中你可以看到人们头疼脑热、生老病死都是请来医生治疗,但是像婚丧嫁娶、乔迁动土什么的,那就要找历算师了。正规的藏医院里现在已经有医算分科的迹象,但是在广大的农村牧区,兼医兼算的乡土郎中还不在少数,他们给当地人的生产生活带来了很大的便利”。

历书中的耕牛图。

堆龙德庆农民曲扎每天都要翻阅历书。

得与失

西藏藏医院的历算门诊迄今已有90 多年的历史,1916 年“门孜康”创办之初就有这个服务项目。我的问题是现在的活动项目跟过去几十年相比有了哪些变化?为此,我专访了历算门诊的丹增啦,他说:“我们是一套人马两块牌子,研究所主要搞科研,包括整理古籍、编写历书、预报气象、解疑释惑等工作,我们门诊这块主要是给群众提供日常历算服务,比如,堪舆风水、合婚五行、破土动迁、开耕犁地,还有类似身运、喜庆、丧葬(算)等,都是‘可以做的’,但是像盗窃,人员和财物丢失,经商成功与否,以及‘黑算’(即占星术)和‘戈孜’(关煞)等,一般是不做的。”

“ 这些以前是可以做的是吧?”

“可以。”

“现在为什么不做?”

丹增简洁地回答:“这是规定。”我依稀觉得这应该是为了避免一些不必要的口舌纠纷什么的,不做还好。

在丹增啦接待的第一批患者中,有一位中年女患者引起我的注意,她来自当雄牧区,自述患有妇科病,吃了很多偏方久治不愈,请大夫算一算。解决这样的难题对丹增不是问题,他给她讲已经确诊的病症我们是不算的,你一定要去专科门诊,配合医生好好治疗,现在的医疗条件好,应该能治愈。妇女还在坚持病情不见好转,“请您算算是怎么回事”。丹增啦又耐心地解释:一般来讲,如果是你的病情无法确诊,或者因为某种“业障”所致,病情恶化,我们可以从历算的角度寻找襄解的办法,但你现在的情况不是这样,我建议你最好去专科门诊好好复查。最后,病人被说动,给丹增啦献了一条哈达,磕了个响头。

看到这个场景,我们自然地聊到历算上的民俗事项,在场的尼玛次仁说,当今的习俗,一个求算者一般是带一条哈达,在里面夹着若干现钞(凭自愿从五元到几十元不等),然后报上所需要算的内容和自己或家人的生辰八字等,由历算师根据历算原理得出相关的数据(如果来的人多,求算者有时候可能要等几个小时或一天才能得到运算的结果)。“记得过去,我曾经见过有很多人是拿着一小块四四方方的氆氇,彩染的白色的都有,外加一把麦粒请历算师算数。这种方氆氇叫做‘孜典’,意思是算术用的垫子,也算是给历算师的一点点酬劳。那这送上来的青稞麦粒又是什么意思?过去我们不是有筹算吗?青稞麦粒是筹算用的筹码,就在‘孜垫’上演算,倒是挺有仪式感的。我个人认为这可能是一种来源于农村的古老习俗,当时可能是历算师的工作条件也比较艰苦,(所以)顾客已经替你想到了一切。后来时间长了,我们发现这些氆氇和青稞的保管反而成了令人烦恼的问题,后来慢慢就不再接受了。”尼玛次仁还说,历算所得的这些收入,过去送哪儿的都有。“ 布达拉宫每年秋天要把宫墙和僧舍涂灰、粉刷,开支很大,很多拉萨市民会去义务帮忙,我们由于工作关系去不了就把这些钱捐出去。有时候寺庙有什么活动我们也把收入拿去捐献。到最近十几年,我们把收入大多捐给了拉萨城内和周边的敬老院。现在随着社会的发展,敬老院的条件也在逐年改善,不再需要我们帮助了。目前,我们结合自己的工作特点,把主要善款用于资助无钱医治或生活困难的病人。其实这也不是什么大钱,我们几个人轮流值班一个星期,每星期有六七百块的收入,最好的时候也就是1000 块钱,我们就把这些钱捐给最需要的人,不在于钱多钱少,是我们对病人的一份心意。在门诊工作,我们几个人是排了班的,每人值班一个星期,连续工作7天。有的同事住在医院,有的住在鲁布(拉萨一地名——作者注),不管是谁值班,只要是算者找上来,随叫随到。多少年没有加班费了,不是说我们多么有钱,但我们没怎么多想这些。”他们失去了很多眼前利益,但得到了内心的安宁和病人的尊重。

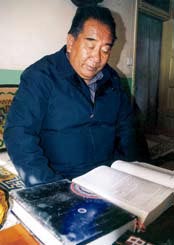

格多正在坐堂,接受咨询。

“单子”与“忻孜”

在藏医院的历算门诊,每接待一个客人,医生们在听完对方的主诉和生辰八字后,用历算原理当场演算并把运算的结果录入电脑,打出单子给客人,底下还有值班人的电话,弄不明白的地方可以打电话向他们咨询。丹增啦交给我一张已经打印好的动迁盖房的“单子”,以便让我了解其中的内容。只见上面有需要请喇嘛念诵的经卷目录,有建房动工的日期和时辰等,甚至具体到“需要请属相为猪、牛、鸡,名字吉祥,父母双全,五官不残,以东南、东北任意为‘巧藏’(意为吉祥方,藏俗所说万事如意的吉利方位),挖出第一条地基沟,并在里头放上‘耐萨’和‘耐朵’(意为圣土、圣石,指从佛教圣地取来的少量土料和石料),进行奠基仪式”等等,如此之类。

我发现历算门诊中比较特别的一个项目是“忻孜”——丧葬占算。门诊部有一本厚厚的“丧葬占算收费登记簿”,每一笔帐都记得清清楚楚,似乎有专门的用途。贡嘎仁增先生说,“你猜的对,这可能是藏历门诊的一个传统。按藏族的传统观念,死去的人走在往生的路上,需要‘盘缠’。我们就把死者家属送来的这些钱分毫不少的用来积阴德、做善事,让活着的人受益。我们今年刚去了曲水县南木保育院,把这些积累的收费送给那里最需要帮助的孩子们。我们医院跟附近的村庄有帮扶协议,每年开展送医送药活动,也经常从这里拿钱。” 我连忙问:“这是西藏藏医院历来重视医风医德教育的必然结果吗?”贡嘎仁增先生说,“是这样。比如,早在古代,人们在规范藏医的行为举止时,吸取了佛家“六度”的精华,讲究行医时的给予(布施)、持戒、忍让、勤奋等。藏医的给予就是要求医生在平时注意采集珍贵、稀有的药物,遇到贫困危急的病人,要不计报酬给予布施。所谓持戒就是戒除一切不善的行为,遵守传统的医德,为患者负责,保持药物的干净、卫生。所谓忍让是指不计较病人的怨言、不计较药费的高低,始终保持良好的态度。所谓勤奋(精进)是指反复熟悉医书,需要背诵的要经常复习,疑难之处请教老师,勤于采集药物、研制配方,经常准备好医疗器械、不误时机地给病人送药等等都是勤奋精神的体现。时代不同了,现在的人面临各种各样的诱惑,但这些优秀的传统是我们最宝贵的财富,永远不能丢掉。”我想,这正是藏医天文历算受到西藏老百姓特别欢迎的重要原因吧。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信