展翅欲飞的大鹏鸟

——阿里地委副书记张岩畅谈阿里

交通的意义

在张岩看来,制约阿里社会经济发展的因素有很多,其中一些因素是不可逆的,例如能源、气候等,但有些是人为力量可以改变的,他着重提及了一个因素——交通。随着狮泉河至普兰旅游南线油面路的全面铺通和机场建设即将完工,阿里地区立体交通体系已见雏形。此交通体系规划建成之后,将对阿里地区的社会发展,尤其是旅游业产生积极而深远的影响。

对于交通体系翻天覆地的改变,张岩有着自己切身的体会,他记得10年前从拉萨驱车到阿里,在路况、车况良好的情况下,也要耗费一周时间;从地区行署所在地狮泉河到各县出差,基本上是“下一次乡,修一次车”。如今,随着318、219国道路况的改善,从拉萨到狮泉河只需两天到两天半时间,而22道班至老巴嘎县城的油面路改造完成后,耗时将进一步缩短至一天半。

道路的改善对于阿里的意义,张岩说怎么评价都不为过,在他看来,交通体系的日益完备既可以方便旅游者,又能带动阿里当地社会经济的全面发展,是一件一举两得、可以永久受益的举措。

众所周知,阿里地区有着雄奇的历史人文和自然美景,每年都会吸引大批来自世界各地的游客,“不到阿里,等于没去西藏”,已经成为越来越多进藏旅游者的共识。然而,受交通状况的制约,阿里地区已经开发的旅游景点大多仅限于几条国道、省道沿线,其他许多风景优美、具有鲜明当地特色的景点却无缘与游客一见。尤其对国外游客而言,陆路交通存在天然的局限性,据张岩介绍,在旅游高峰期,从樟木口岸入境并进入阿里旅游、朝拜的国外游客往往要排上两公里长的队伍,解决此问题,不仅仅要改善道路条件,更迫切的是开辟空中航线。

截至目前,阿里境内省道206、207、301线的通车里程已经达到1178.823公里,尽管有着长足的进步,张岩对阿里交通的现状依然有着清醒的认识,他认为,目前的情况只能用“改善”来形容,距离真正“解决”的那一天还很远。在阿里34.5万平方公里的广袤土地上,交通建设无疑是一项艰巨而长远的工程,张岩说,地区行署将本着“先易后难、先简后繁;先投资少、后投资多”的原则,争取“修一段、成一段,让公路切实发挥效能”。

本土性的崛起

作为阿里地区社会经济发展的通盘筹划者,张岩显然更加看重交通条件的改善对本地发展的刺激作用,他举例说,狮泉河城市建设所用的水泥大多来自新疆叶城,1吨600元左右的水泥,从叶城运到狮泉河,价格就涨到了1100元至1200元,造成了当地工程造价的高昂。又如东三县(措勤、革吉、改则)蕴藏着丰富的铜、铁等矿产资源,然而由于路途遥远、路况较差,从日喀则、拉萨辗转运至格尔木,早已丧失了价格上的竞争力。为解决这一难题,自治区有关部门已经将狮泉河至安多公路改造列入“十二五”规划项目,此举可使东三县矿产资源的运输里程缩短1000公里,成本节约将近一半。

张岩着重提及了交通建设对阿里农牧区发展的重要性,据了解,阿里地区羊的存栏量约为每年300万头,其中出栏30%,即90万头;而阿里的总人口9.1万人,远远消费不了现有的出栏量,现有的交通条件又无法满足外运,张岩遗憾地说:“鲜肉运不出去,只有风干”,他颇为自信地表示,与闻名遐迩的日喀则岗巴羊肉相比,阿里的羊肉并不逊色。

相对于境内几条重要国道、省道的改造,阿里县道、乡道的建设或许更具微观意义。2008年,自治区政府决定投资5亿多元,修筑札达县城至狮泉河的油面公路,预期2010年10月完工。说到这里,张岩掩不住兴奋的神情,他认为这是一个值得期待的信号,是填补阿里区域性经济发展空白的开始。据张岩介绍,札达是阿里地区气候最好的一个县,尤其底雅乡一带,是阿里地区重要的蔬菜、水果种植基地。然而,由于交通不便,很长一段时间,札达县冬季大雪封山、夏季公路被水毁,几乎成了一个“孤岛”,底雅乡出产的桃子、李子、甜瓜等水果,相当一部分无法外运,只能烂在树上。而作为阿里最大的城镇,狮泉河只有舍近求远,从新疆采购水果供市民消费。

札达宣舞。

即将到来的改变让张岩开始憧憬,他说:“底雅乡有几百亩土地,完全可以种植西瓜”。地区行署已开始组织农业部门对札达县进行农田勘测与规划,一旦油面路铺设完毕,一个新兴的蔬菜、水果种植基地将迅速崛起。

最高的机场

雪峰林立的阿里,雄伟的三大山脉——喜马拉雅山脉、冈底斯山脉、喀喇昆仑山脉将阿里围合成苍凉超凡的高原。长期以来,残酷恶劣的自然环境将阿里标注上“飞行禁区”的标签,阻碍着阿里社会经济的发展。然而,阿里人对空中神鹰的渴望从未泯灭,世界海拔最高的机场将于2011年正式通航。

据悉,阿里机场是继拉萨贡嘎机场、昌都邦达机场、林芝米林机场后又一重要进出西藏的空中通道。

据张岩介绍,阿里机场的始作俑者是时任阿里地区地委书记的白玛才旺,90年代末白玛才旺首次提出了建设阿里机场的思路。2006年,阿里机场开始进入正式规划阶段,自治区党委政府高度重视,简化了行政审批程序,贷款修建。2007年,阿里机场开始动工,建设进展非常顺利,截至2008年底,机场跑道、航站楼、职工公寓楼和公共设施全部建设完成,今年8月份,机场内部配套设施也将完工,预计在今年底完成飞行数据的调整与整理,争取在明年7月试航。

张岩表示,“我们对顺利通航抱有很大的信心”。在机场自身的建设之外,地区行署对机场征地、补偿等工作也作了周密的安排部署,目前,涉及机场征地的补偿工作已基本完成。

阿里机场通航以后,阿里地区交通不便的局面将得到根本性的改变,届时,从拉萨乘飞机到阿里只需2个小时,世界各地的旅游者将因此免受旅途的颠簸,阿里地区的餐饮、住宿、娱乐等产业也将伴随旅游业的兴盛得到发展。

看得见的效益之外,张岩更加看重人们思想意识潜移默化的影响,他认为,航线的开通必将拓宽阿里地区广大干部职工和农牧民的视野,解决“与世隔绝”的现状,促进地区发展的思路也会变得更加广阔。

旅游业的前景

2008年7月31日,《阿里神山圣湖旅游区总体规划》通过西藏自治区旅游规划评审委员会的审查,这意味着拥有“神山”冈仁波齐、“圣湖”玛旁雍错的阿里即将成为西藏旅游新亮点。

然而,在张岩眼中,阿里地区丰富的旅游资源远非神山圣湖可以涵盖,地区行署和旅游局经过周密的调研考察,并充分考虑旅游者的需求,准备将阿里地区的景观分为五种类型向旅游者推介,这五类景区基本涵盖了阿里公路交通的环线,适宜游客的实际行程。

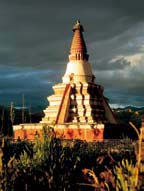

托林寺天降塔。

第一类是宗教文化景区,包括普兰县的科加寺、札达县的托林寺和嘎尔县的苯教发源地,这三处景区都拥有上千年的历史,蕴含丰富的壁画、传说和典故。第二类是原生态旅游景区,包括神山、圣湖、札达土林和班公湖等等。第三类景区在东三县,旅游热点是野驴、野牦牛、藏羚羊等动物资源,计划修建一个占地几百万亩的野生动物公园;此外,东三县4300—4500米的平均海拔也是体验高原缺氧的绝佳场所。第四类是服饰、文物等特色鲜明、独一无二的民间文化资源,预备在狮泉河建立一个涵盖服饰、文物、壁画等展品的历史文化展览厅。第五类是其他一些特色景区,张岩特别提到了离狮泉河镇8公里的一片红柳树林,可以让游客在闲适中体味一个不同的阿里,张岩为这一景区起了一个颇为俏皮的名字——“六月的红柳花”。

面对如此丰富的旅游资源,张岩觉得更有必要采取一种先进的管理模式,有过20多年日喀则工作履历的他特别提到了珠峰景区的开发模式,他认为有必要施行全地区统一的开发模式,“至少不要让游客到一个景区买一张票”。在管理上,旅游开发必须与行政脱钩,成立专业的旅游管理公司,采取招商引资方式,合作经营。

谈及阿里旅游业的现状,张岩并不掩饰自己的遗憾。他介绍说,拥有如此众多世界级景观的阿里,不仅没有一项世界自然文化遗产,甚至至今无法列入自治区总体旅游规划,其中最大的桎梏还是交通不便,然而,随着公路建设的加速推进和阿里航线的即将开通,我们有理由期待阿里与世界更亲密的接触,这是张岩最大的心愿,也是9万阿里人民梦寐以求的心声。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信