八廓街,西藏的窗口

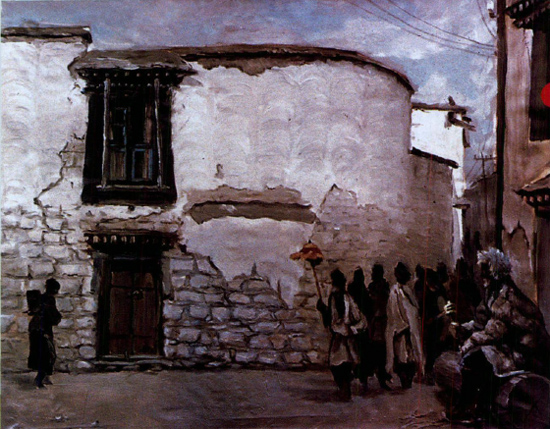

《八廓街一角》1978年布上油画52×38cm 画中是八廓街东南角的三岔街口,也是八廓街最热闹的地方。三岔口的南面正对着的就是令无数人慕名神往的玛吉阿米小黄楼,相传六世达赖曾在此住过;画中两层小楼门面朝东,这里原是八廓街专卖汽灯的商店,过去在拉萨还使用蜡烛和酥油灯照明的时候,汽灯可算是最奢侈的照明工具了。画外左侧是西藏秦剧团的所在地,即是我刚进藏时的单位。这里原是西藏旧政府官员索康家的府邸。我临时被安置在三楼平台上搭建的一个小屋内,面积不足五平米,不过却是对我这个美工的特殊照顾了。那时,每次进出这座古老而典型的藏式楼房都很不习惯,走廊内光线昏暗,柱子又很多,如不稍作适应,很可能就会撞上柱子。

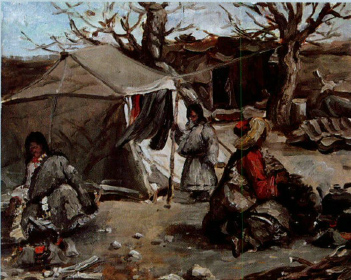

《拉萨街头的朝佛人》1979年布上油画42×34cm 国外收藏

上世纪70年代末,中国改革开放刚开始,西藏的各种宗教活动也开始急剧升温,每到冬季,远近的农牧民都扶老携幼前来拉萨朝佛,场面蔚为壮观。

[编者按]张鹰,西藏著名画家、摄影家、国家一级美术师。

1972年进藏,在藏工作40年,他献给西藏和平解放60周年的油画集《四十年雪域情痕》是他对西藏不解的一份情缘。画册按年代分为四个部分,也是他在不同的时期对西藏的认识和理解,寓意着西藏的进步与发展。

本文选了张鹰70年代拉萨八廓街的一组图片,艺术地展现了西藏60年的变迁。

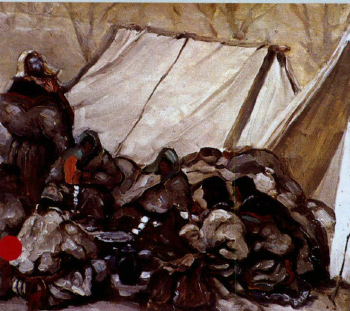

《拉萨街头朝佛人的帐篷》1979年布上油画42×34.5cm 国外收藏

冬季是草原牧民的闲暇时节,却是拉萨最热闹的时节,因为每到这个时侯,各地信众都纷纷前来拉萨各大寺庙进行朝拜,包括大昭寺、布达拉宫、哲蚌寺、色拉寺和甘丹寺等等。

《八廓南街一小巷》1979年布上油画47×35cm 国外收藏

拉萨八廓南街有一条通往大昭寺南侧门的小巷,小巷紧挨着大昭寺曲松热广场,一年一度的传召大法会就在这里举行。70年代的八廓街基本上还保留着历史的原貌,街上到处可见成群结队的流浪狗。

说八廓街是西藏的窗口一点不假,上世纪70年代初我一头扎进这里,每天感受着八廓街的气息,目睹八廓街里的瞬息变化。应该说,西藏的变化最先从八廓街里人的变化开始。

刚进藏时,我住在拉萨八廓街东南角一座古老的藏式庭院里,这里是西藏秦腔剧团所在地。后来才知道这座庭院原来是旧藏政府官员索康家的宅院,是八廓街里典型的藏式庭院之一,庭院的西面三层阁楼朝东,其余三面两层廊房环绕,中间是一个大的院子,院子中间有一口水井,除了我们这些住在院里的人,附近居民都从这口井里背水,大家的关系处得非常好,像一家人。我至今都怀念那段难忘的经历,尽管那时生活条件很差。我之所以痴迷西藏的民俗风情,应该与最初在八廓街里的熏陶和感染分不开。

我刚到拉萨那几年,拉萨流动人很少,每天转经的多都是拉萨的老人,而且寥寥无几。1976年改革开放,八廓街里的人开始多起来,到了70年代末80年代初,八廓街里已是人潮如涌,他们多都是来自藏北和康区的牧民,所以满街看到的都是羊皮藏袍,有年迈的老人、有强健的康巴汉子、有纯情的牧民少女…,他们的身上散发着只有来自大自然的那种原始的美,他们的眼睛里流露着一种人本真的纯真与自然,还有那种充满雕塑感的紫铜色肌肤,这种感觉就像一种高强的磁石在紧紧的吸引着我。

来藏开始那几年我每天都泡在八廓街里,画素描、速写,油画写生。我的艺术生涯也就从这里开始。虽然我这一生没能上过任一所美术院校,但我却有幸在八廓街里泡了几年,这是上天赐予我的恩惠。

70年代初拉萨画画的多数是报社的美编或剧团和文化单位的美工,因着相同的爱好大家经常在一起互相切磋,互相学习。我刚参加工作不久,对学习画画的渴望非常迫切。还记得我刚到拉萨时,西藏美术界有影响的就数歌舞团的褚韬和西藏日报社的马刚等,他们自然成了我时常拜访的老师。1973年,西藏日报上发表了我刚进藏不久随剧团帮助农民收割时画的一幅速写《割青稞》,这是我第一次发表作品,当时的高兴不亚于2010年我的油画《酒歌》被中国美术馆收藏。可以说,这两幅作品是代表了我的绘画生涯中两个不同时期的开端。

从1972年到西藏以后的那些年里,除了完成舞台设计制作,其余的时间我全用在写生。应该说这十年是我西藏风情画创作的十年。浓浓的藏域风情在感染着我。当时的拉萨的确很落后,但很淳朴。从美术的角度看,周围的人和景物呈现在一片灰色的基调中,恰是这种灰色才给人一种幽静而神秘的感觉。70年代末期,朝佛大军席卷拉萨,这座千年古城失却了往昔的幽静,但却平添了一种浑厚的壮观,那种壮观来源于一种厚重,是把各种颜色揉在一起的那种厚重。黑、红、黄、白、蓝浑然一体,既不沉重,也不跳跃。就这样,纯然的灰色基调成了我那一时期的风格。

《冰雪八廓街》1979年纸上油画54×40cm 国外收藏

上世纪80年代初,西藏各种宗教活动开始复燃,圣城拉萨更显历史的辉煌。每年冬天,各地的信徒都云集拉萨,汇入八廓街川流不息的转经人流中。

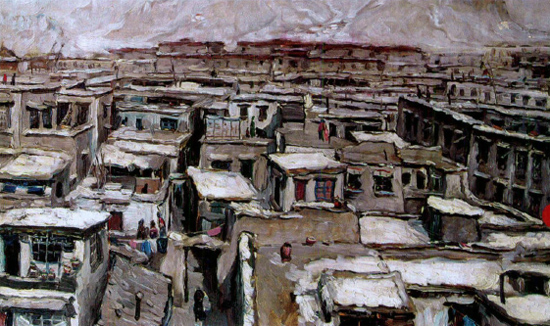

《古城拉萨雪景》1979年纸上油画69×38cm

过去的拉萨指的是以大昭寺为中心的八廓街周围,到现在人们仍习惯这样称呼。站在八廓街最高处,拉萨古城尽收眼底。乍看古城布局毫无章法,但仔细观察却是乱中有序,这秉承了西藏传统建筑的一大特点,自由随意之间尽显别具匠心,或许,这正是大自然赋予他们的独特享赋与灵感。一场大雪过后,天地之间白茫茫一片,古城上空被涂抹成冷灰色的基调,整座城市更显静谧,人们三三两两走出家门,爬上屋顶平台,感受大雪圣洁的洗礼。

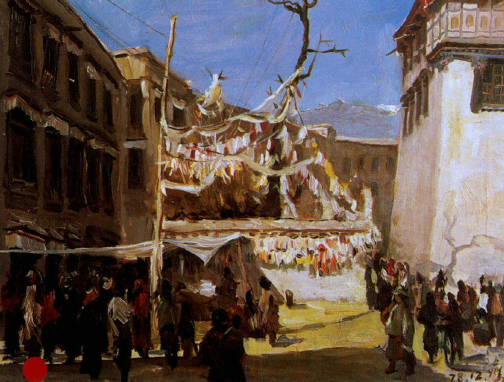

《大昭寺前的公主柳》1978年布上油画

20世纪70年代,大昭寺前的公主柳还耸立在那里,只是没了往日枝繁叶茂的生机,州以一尊枯木雕塑高高耸立在大昭寺前的广场上。她的四周被五彩经蟠簇拥,凡是信众到了这里都要虔诚地顶礼膜拜,这是藏人对大唐公主的敬畏和崇拜。“公主柳”据说是文成公主当年亲自栽种,时隔千年之久,公主虽早已名垂千古,可这棵柳树一直伴随着雪域西藏的兴衰,直到西藏真正回到中华民族的大家庭。后来的藏族人把这棵柳树当成他们心目中至尊至爱的文成公主的象征,也把它看作是藏汉和亲的象征。今天,公主柳虽只剩下一具朽木枯根,但它的根系还深深扎在大昭寺前的土壤里,他的身影和公主一样永远活在藏汉人民的心中。

《旧大昭寺广场一角》1980年布上油画

大昭寺广场是上世纪80年代后开始建造的,原来这里是一片古旧的民房,每到冬季,民房前的空地上都驻扎着来自牧区朝佛人的帐篷。那时的拉萨除了八廓街老城、布达拉宫、和新建的人民路、文化宫、百货公司等现代建筑外(说现代建筑只不过是新盖的铁皮平房而已),周围几乎和乡村没什么两样。过去的西藏城乡区别不大,人们的生活来源主要靠种地和放牧。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信