漫话乃宁寺

乃宁寺在藏语里有旧寺,或者圣迹要地之意。

顾名思义,它的历史悠远久长,是现存少有的藏传佛教前宏期的寺庙。它和藏地许多寺院有着千丝万缕的关系,所以,要探寻众寺之源,还得问究于乃宁寺。

乃宁寺静躺在年楚河南面的山脚,昔日如宝石般璀璨的它,如今被日渐增多的豪华村居所遮蔽,虽离公路咫尺之距,在路上急驰的过客却不容易看到它。我有幸走近它,瞻仰它,了解了它一路走过的历史,深深地被它的深遂惊叹!它就像一块吸力极强的海绵,吮吸着千余年的沧桑,只要轻轻碰触,历史的点点粟粟就会滴落眼前。

一

乃宁寺的创建者是嘉降白桑瓦,他系莲花生大师的亲传弟子。据传,嘉降白桑瓦当过赤松德赞、赛那莱、赤热巴巾三代赞普的上师,佛学造诣很高。在他临终时,他的子弟希望他预示乃宁寺的将来。嘉降白桑瓦叫弟子拿一块帛来,在帛上留下了自己的一双脚印。在他脚印边正好显现了八十八位上师头像。弟子请他解谜。他说,八十八个观世音化身将降临乃宁寺,成为乃宁寺台主。而数字八十八,又正好与他的寿龄相同,更为称奇的是,这八十八个上师,半数正好为子承父嗣台主,另外半数为选任堪布。稍微对西藏历史有研究的人都知道,在西藏,寺庙有两大类,一类为父传子嗣的寺,叫白衣带辫院,一类是戒律严密的上师堪布制,叫红衣僧人院。最有历史的寺宇大都属于前者。乃宁寺作为前宏期的宁玛派寺院,当属前者。

朗达玛灭佛,声势浩大。然而,几乎听不到乃宁寺遭难的说法。我想可能有三方面原因:一是乃宁寺的创建者嘉降白桑瓦,是三代赞普的上师,不敢冒犯;二是乃宁寺远离重灾腹地拉萨,鞭长莫及;三是或许乃宁寺属于白衣带辫寺,僧人亦俗亦僧,参加生产劳动,而朗达玛要打破的是,不劳作却被供养的寺院制度。

乃宁寺前四十四代台主怎样管理乃宁寺,不得而知。在乃宁寺志《乃宁教史》几乎没有记载,只有后四十四个堪布管理寺院的简单记载。

经查找资料,寻问知者,探究分析,使出所有方法,笔者得出的结论是:乃宁寺在千余年历史里走下来,能够生存,就是它能够贴合当时的社会,用现在的话来说,就是能够与时俱进。它从最初的宁玛派,改教为噶当派,又从噶当派,改为了新噶当格鲁派,一路自动顺应时代,使我们看不到乃宁寺的无奈,看不到它在强行逼迫下,不得已改教的史说。

二

1021年,高僧阿底峡亲抵阿里,开启了藏传佛教后弘期之门。后来仲顿巴迎请阿底峡到卫藏,吸引了远近信徒。

与达孜不远的约地方有三兄弟,长兄叫约曲旺,次子叫约常松,小弟叫约托白,他们三兄弟在道场听阿底峡大师讲经,一听便入了迷。讲经结束,众人纷纷离去,只有兄弟仨还依依不舍。阿底峡面带微笑问他们道:“信我吗?”兄弟仨异口同声说:“信”。“那请你们入佛门。”他们说:“我们没有学佛费用。” 阿底峡允诺由他提供。

除了提供足够的资粮、请其他高僧为他们受戒传法外,阿底峡还亲自给他们授法、传教诫,把马头明王法论和观音内外密修法,毫无保留地传给了兄弟仨。这个举动让人不可思议。因为这些经论阿底峡没有传给不惜牺牲自己、出巨资迎请他到西藏的施主拉喇嘛强久沃,也没有传给冒着生命危险,历经艰难险阻,请他到西藏的译师那措,也没传给从卫藏远赴阿里迎请他、并服侍他多年、和他形影不离的仲顿巴。此番举动让这些大师对阿底峡很不理解。有人问阿底峡,为什么偏偏要传给他们仨兄弟?阿底峡双手合十、深情地说,约三兄弟是观世音的真正化身。约三兄弟也不负阿底峡,彻悟了他的经论。

学成后阿底峡吩咐他们沿年河而去,在不教化的地方各自建寺宏法。仨亲兄弟按阿底峡的教诲,去年河上游寻迹,约曲旺在乃宁找到了自己的归地,约常松在江热等地建起了僧人寺,约托白在切芒等地建起寺宇。他们建起的寺宇,都成为年河上游历史最长的后弘期寺庙,至今名留西藏史书。

长兄约曲旺到达乃宁寺,此时,恰逢乃宁的嫡传普巴培正断子承。普巴培担心在他这辈断了嫡传,折了嘉降白桑瓦的宏业,该是如何的不孝?正忧心焦虑时,约曲旺来到乃宁,他对普巴培说,我能否在你的寺庙收徒讲经,如果这样,你是否不悦?普巴培说,父老时,正来子,我何乐而不为呢?

普巴培把嘉降白桑瓦子传所要完成的事,远如防雹、祭祀、维修赞普所建寺,近如不加害属地的鱼类兽类,不送害于远行人等,一五一十交代给约曲旺,也把乃宁寺的管理权力交给了约曲旺。

到此,乃宁寺世袭体制正式告终,而此时,子传世系到了四十四代整。从约曲旺起,开始了堪布选接制,乃宁寺的教派,也从宁玛派改为噶当教派。

三

十八世纪初,噶夏政府的一个禁令,让乃宁寺走向衰微。

卫藏战争发生后,噶厦开始调查肃清与阿、隆、扎噶伦的属下官员有过来往的乃宁、江热等寺。后来,噶厦下令乃宁寺此后不得选派堪布,并没收乃宁寺的大半寺田,赏给在卫藏战争中有功的桑顶寺。

行走在乃宁的村巷,问户名,寻史迹。无意中听到许多民房都带着寺院印记,如赤康顶、仲孜昌阿、斯塘、吾尔苏、卓仓、吉康洛、吉康强、达热白、达娃廓、顿珠林、夏钦等,显然都是寺院扎仓名,一打听,才知道住户曾住过乃宁寺,住户搬出时,把原寺房木料拆来在村落盖房,让寺庙扎仓的名字,陨散到了民间。如赤康顶这个房名意为万房上部,从这个房名看得出,当时乃宁寺的僧数达到了一万个,此后数量开始锐减。

我对赤康顶这个房名十分感兴趣,给我讲解的乃宁寺民管会主任强巴说,乃宁堪布智钦西热巴在佛教界赫赫有名,据说他讲经时,僧数达万余,学经僧翻动经书的声音,能惊动对面草坪上吃草的牛羊。这种说法可能过于夸张,但也足见乃宁寺僧人多得惊人。当时的寺墙,也是又高又厚的三层,现存的墙是最里一层,可见当时的乃宁寺防备之森严,称得上是雄踞后藏各寺之首的大寺。

后藏诸寺宇追根寻源,多数高僧或堪布均是乃宁寺派去的。就连声名远扬的扎什伦布寺,其堪布或高僧,最初都是从乃宁派去。乃宁遭遇不测之时,扎寺却得到不断壮大,双方的地位悬殊逐渐拉开,到后来竟变成扎寺给乃宁寺派去高僧。一时香火鼎盛的庞大寺院,像一户没落的大家族,没有逃脱衰落的窘境。

当时的乃宁寺主见寺庙境地每况愈下,在护法神像前大吐苦水,说再也管理不了乃宁寺。这时,乃宁寺护法神开口承诺,我绝不会让乃宁寺消亡。当然,这个承诺也许是民间的期许吧。

四

1904年,乃宁寺遭遇了历史上从未有过的大劫难。那年正是英国侵略中国西藏之时。

工布阿达到了,

阿达兄弟到了,

乃宁石板广场,

顿成红色血海。

这首歌在西藏流传了几代人。小时候听了这首歌,我才知道有个寺庙叫乃宁寺,那里发生了一场英国列强与藏族人的战争。前面歌词中所说的场面,就是在乃宁寺乌孜大殿门口发生的。这场战争,是继廓尔喀入侵之后,西藏又一次对外来入侵者的反抗。

英军要进入西藏腹地,第一个要经过的城市就是江孜。距江孜约十公里的乃宁,就像是打在通往江孜路上的一颗钉子,对英军的后防供给线造成很大威胁。西藏地方政府认识到这点,把乃宁寺作为重点防守阵地,从康区和工布调集了约1000余藏军,在乃宁寺防守。

寺院原本是祈祷远离战争苦难的精神乐园,这里的僧人从未想过参与到杀场,但战事已推至眼前……古谚道:“教法若遇对敌,法杖也作长矛”。何况连家园都快保不住了。古老的寺宇即将发生一起杀戮,乃宁寺的僧人都做了出战的准备,壮年僧人手持长刀木棒,老年僧人念经祈祷,诅咒英军。

战争开始了,英军攻打寺庙,藏军紧防严守。高约十米,宽约三米的寺墙是堪布仁钦旺久花巨资,用三年的时间筑成的功德墙,这时却发挥了城堡的作用,英军怎么也攻不进去。次日,英军改变策略,从江洛调来援兵,从乃宁寺后山自下而上进攻,攻上了山头。占据了寺庙高点后,从山上往下扔炸药包,坚固的寺墙被炸出了很大的缺口。乃宁寺失守,英军冲入平日里清静幽远的大院,藏军敌不过英军,退回乌孜殿内紧闭大门。英军团团包围乌孜大殿,喊话要求投降。义军们从门缝里窥视,见英军军官杂莎哈站在喇嘛上马石台,向乌孜殿喊话缴枪投降,殿内藏军顿时怒火冲天。在工布兵阿达尼玛扎西和夺多的率领下,打开乌孜殿大门,飞刀冲向敌群,顿时敌阵大乱。工布兵善于用大刀,片片大刀上下飞舞,杀得英军眼花瞭乱,阿达尼玛扎西一刀把英军军官杂莎哈砍死在地,自己也中弹牺牲。经过约两个小时的拼杀厮打,藏军最终寡不敌众撤离乃宁寺,乃宁寺失守,大院石板上血流成河。

乃宁寺被占领后,英军放火焚烧了大经堂,抢走了不少珍贵文物,使原本不济的乃宁寺雪上加霜,举目所及凋零惨败,剩下的几百名僧人,又逝去了不少,若大的寺宇变得空旷寂寥。

抗英战争过后,十三世达赖喇嘛不忍心看着有千年历史、经过宁玛、噶当、格鲁三个教派,在西藏佛教史上,具有举足轻重地位的乃宁寺落入这番惨境,想恢复重建乃宁寺,经过一番思考后,在后藏调集了江孜、堆穷、旺旦、白朗、南木林等宗豀的民众,在原乃宁寺南面,另辟土地,建了新乃宁寺。

由于经费所限,原来佛堂二十柱,经堂四十五柱的五层经堂,现已缩成了佛堂二柱,经堂三十柱的三层经堂。如今游览新经堂,也能寻找到当时施工时开支拮据的痕迹,有些地方壁画绘制简单,场面不完整,第三层佛堂干脆就省了壁画。乃宁寺目前完全有条件做些改善,可为了尊重历史,保持了原状,这个明智的做法,让我们能够看到历史真迹。

不管怎么简陋,缩小的经堂佛殿,让人们有了精神的依存地。新寺盖完后,僧人们在寺前小河刷洗劫后余生的佛像,据说,洗得河水都变成了黑色,那些经历大火的佛像和佛塔等法器,在崭新的佛堂尤为显眼,犹如那场灾难的印记。

五

在乃宁寺,一幅佛祖站立的唐卡,别具风格。

这是一幅用金汁原料,笔法细腻,具有明显汉地绘画风格的唐卡,唐卡左右两边有藏汉字的祈文。一打听,这幅唐卡还与乃宁寺堪布降央仁钦坚赞有关。在记录不全、内容相当简略的《乃宁教史》中,降央仁钦坚赞的笔墨占了不少。写他具有非凡才显时说,三岁就能辩认乃宁寺壁画上的十八种字体。他佛学造诣高深,无数高僧为听他讲经,奔赴乃宁,许多西藏佛教界名人,都对他顶礼膜拜,如囊钦贡嘎帕父子、大司徒索朗白父子、夏鲁堪钦、仁达瓦、宗喀巴、克珠杰等,都师从于他。他不仅在学识上有成就,在弘法功业上,也被人传颂,声名甚至远扬至内地及蒙古等地。

大约在1378年,明朝皇帝下了召书,邀请降央仁钦坚赞到明朝帝都南京去讲经传法,降央仁钦坚赞乐意接受召邀,与一行随从经过了漫长的跋涉,到达明朝皇都,并在那里广为布法,深得永乐皇帝的赏识,赐予金册等礼品。在众礼品中,赏赐的佛祖站立画像,堪称内库稀世珍宝,这幅珍宝被称作水影佛陀。

相传,佛在世时,天界的佛母一时厌倦修佛,佛祖知道后欲去天界劝母,临行时,其它比丘要佛祖在世间留个像,以便佛不在期间瞻仰。佛体光彩夺目,凡人不能直视,怎么办?雕刻艺人想了办法,请佛站在湖边,然后照着湖中显现的佛影,用檀香雕塑,故名为水影佛陀。这是佛在世时的雕品,极为珍贵。佛教传到内地时,作为贵品,水影佛陀送到内地。内库中又有上代皇帝让画师临摹的水影佛陀,永乐皇帝不惜爱物,让人加写汉藏祈文,送给降央仁钦坚赞带回西藏。

一见到陈旧发黑的原装画筒,不难联想到六百年前,降央仁钦坚赞荣归乃宁时的情景。皇帝赐予的贵物,理当是乃宁寺的宝物,每年乃宁寺的金刚央桑仪式上,让众人瞻仰顶礼一次,平时又收存于殿箱中。

六

1377年,乃宁寺迎来了一个叱咤西藏佛教界的人物,这就是格鲁派的创始人、第二佛陀的宗喀巴。

二十岁的宗喀巴到乃宁寺,是为辩论般若而来。他在乃宁寺,拜堪布降央仁钦坚赞为师,学习了显密深理。在乃宁僧人的请求下,给乃宁寺僧人讲了《阿日毗达磨集论》,这是他首次在卫藏为僧众讲授经论。过了五六年,宗喀巴又来到乃宁,这时的他,已经广游藏地各名寺,拜访了许多高僧大德,已是显密教的不凡大师了。

宗喀巴的志向是云游四方,广纳学识,传播严守戒律的思想。无论乃宁寺的僧人们如何挽留,他终归要离开这里。为了不让僧众失望,他吩咐画师,按他的模样画一幅壁画。画作完成后,连他自己看了也连连称:“真是像我。”后人就把这幅画称为像我画。据说,这幅画画完后,他亲自加持,当时因画作还未干透,抛撒的几粒青稞沾在了上面。几百年后,多仁班智达来乃宁寺朝佛时,拿走了一粒沾在大师唇上的青稞。如今大师的这幅壁画,仍然留存在乌孜大殿的墙面上,微笑面对不断涌来的朝圣者。

宗喀巴走后,乃宁寺的教规自然改为格鲁派。

几十年后,宗喀巴在拉萨建立甘丹寺,树立了格鲁派的根据地,又创立了尽现格鲁派风尚的拉萨传召大法会。乃宁寺僧人对大师更加景仰,他们在乃宁举办——金刚央桑仪式时,把宗喀巴的唐卡画像迎到法座上,表示对大师的无限顶礼。

细读乃宁历史,乃宁的传奇,还不止以上这些,让乃宁寺更显珍贵之处的是,这里又是格鲁派三尊师都曾下榻研习的寺宇。

宗喀巴的亲传弟子、格鲁派三尊师之一的杰曹吉是在乃宁寺出家学经,走上了学佛道路的。

杰曹吉出生在乃宁寺附近,后来到乃宁寺出家,剃度师给他取法名叫达玛仁青,从此他发誓,要么在山脉像铁链包围似的乃宁,做个富人,要么做个超出常人的智者,绝不做等闲之辈。达玛仁青在乃宁学成后,开始游走各地拜师学经,更有幸的是,能够师从宗喀巴大师。

相传,他走遍各地后,带着让众多高僧败北的傲气,前来跟宗喀巴一决高下。他找到宗喀巴大师时,正碰上大师为僧众授法。他想,此时正是与宗喀巴辩论、施展才华、驳倒大师的大好机会。于是,连帽子都不摘,径直来到讲经席,想面对众僧与宗喀巴辩论,宗喀巴见他傲慢无礼,就从法座上走下来,走到下面的僧众席位继续开讲。而达玛仁钦盛气凌人,依然戴着帽子坐上了宗喀巴的法坐,听大师讲法。听了一会儿,才知道宗喀巴所讲的法理,都是他闻所未闻的高深之理,在大师跟前,他感觉自己像一个无知的孩子。他羞愧于自己的无知,摘下帽子走下大师法座,盘腿坐在僧众中间。

这是一则传说,后人把他戴帽坐上宗喀巴大师的座位,看成是预示了他要继宗喀巴大师,作甘丹寺法台。

也有一种说法,大师在聂热地时,达玛仁钦想与大师辩论,后听了大师的开讲,被大师学识的渊博和精深所折服,叩拜大师为师,形影不离十二年,甘愿作服侍,大师所讲他都听取,记录整理,大师所讲他都不忘消化,在显密知海中,成了宗喀巴的传人,并著了格鲁派的开宗之经论数部。宗喀巴临终前,把他的斗篷和帽子传给他,预示了接大师之任做甘丹的法座。宗喀巴圆寂后,他以无可争辩的学识,被格鲁派僧人推上了甘丹的法座,从此,称他为杰曹吉,意为替法主尊者。

在杰曹吉成就卓著,拜随他的人像莲花招引蜜蜂的时候,他还是不忘他的学经摇篮——乃宁寺,他此后数次来到乃宁寺学经辩经。

1431年,他在乃宁时,另一位格鲁派大师正在当钦寺,他得知杰曹吉的到来,慕名来到乃宁寺拜见了杰曹吉,他就是格鲁派另外一个开宗之师——克珠杰。两位大师相见如故,在乃宁寺辩论经义,商讨格鲁派的发展规划,之后他们俩又结伴来到拉萨。那时,杰曹吉当上甘丹赤巴已十三年,他把学识不亚于自己的克珠杰推举为甘丹赤巴法座,自己退下来静修法理。

宗喀巴洛桑扎巴、杰曹吉达玛仁钦、克珠格列白桑,三位大师作为格鲁派前三任甘丹寺法主,对格鲁派的创建发展,可谓鞠躬尽瘁,后人称他们仨为“杰遥赛松”(三父子尊主)。

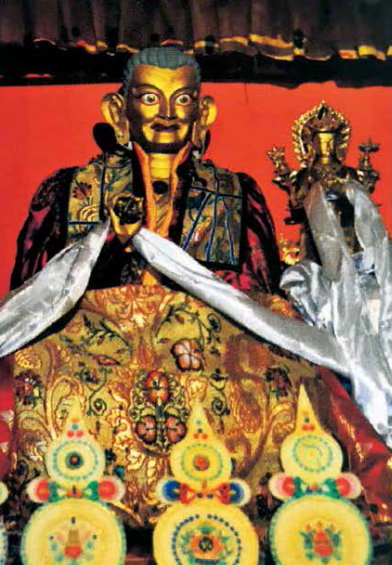

每当我们瞻仰三尊主像时,都会想起他们学经辩经、与他们一生成长密切相连的乃宁寺。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信