嘎玛沟里的“藏家乐”

促进西藏经济和社会发展通常面临艰巨的任务,一方面青藏高原的自然生态条件脆弱,一旦遭到破坏,很难在短时间内修复,因此不能以破坏环境为代价来换取经济发展;同时,面对藏区群众不断增长的物质和精神需求,又不能无所作为,要快马加鞭,努力增加农牧民的收入。如何在环境保护和群众增收之间找到平衡点,确实是摆在西藏自治区各级党委和政府面前的一个重大课题。

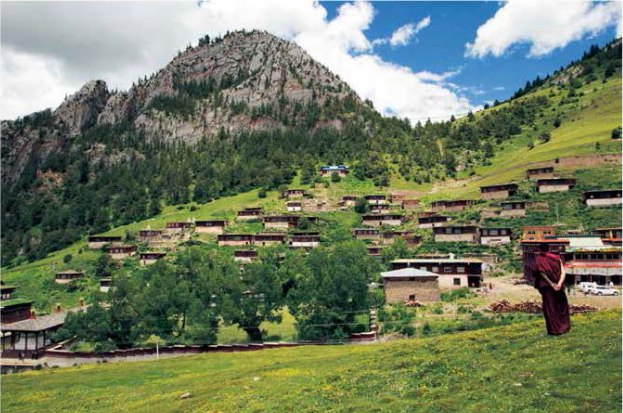

2015年7月作者作为中国社会科学院调研组成员在西藏昌都市卡若区进行调研,采访了若干经营乡村旅游的农村家庭,也就是俗称的“藏家乐”,了解这种经营模式能否为解决上述问题提供可行性方案。从昌都市区出发,向北沿着澜沧江支流扎曲河而上,经过日通乡、柴维乡,直达昌都市卡若区最北端的嘎玛乡,这条谷地被称为嘎玛沟民俗文化走廊,有丰富的人文和自然资源,作者的调查就是沿着这条景观走廊进行的。

42岁的仁增住在嘎玛乡的比如村,是作者访问的第一个“藏家乐”乡村旅游经营户的户主。他的母亲身体硬朗、性格外向,访谈过程中大都是她在介绍情况,而仁增则坐在一旁憨厚地笑着。这是一个10口人的大家庭,仁增的妻子和他们的5个孩子,他的3个兄弟也和他们生活在一起。另外仁增还收了3个学徒,因此家中的劳动力非常充裕。仁增的家庭收入主要分为3个部分,首先是农业收入,家里一共有20亩地和20来头牛,能够保证一家的基本口粮和生活所需。

仁增家所在的比如村距离昌都嘎玛寺不远,该寺是藏传佛教嘎玛噶举派的祖寺,已有800多年的历史。受寺庙文化的影响,比如村一直是藏东手工艺制作的中心,聚集了大量的工匠艺人。仁增家收入的大头是手工艺制造,主要是打造佛像,这是他的家传技艺。仁增从他的伯父那里学到了这门手艺,现在带了3个徒弟,一年光是打造佛像就有8万元的收入。为了能让这门技术传承下去,仁增把自己13岁的大儿子送去学习绘制唐卡。

2008年仁增家响应政府号召开始经营“藏家乐”,将自己家的住房作为经营场所,当时还是昌都县的旅游局提供了被子、卡垫和修缮场院及大门的材料,还在院外修建了旱厕。2010年在政府的组织下仁增去芒康参加乡村旅游培训,参观那里的“藏家乐”示范户。比如村在卡若区嘎玛沟的深处,交通不便。仁增说2014年他们接的“大活”是来嘎玛寺和比如村采访的媒体人员,先后2次,分别有7人和4人,住了大概1周左右。除此之外,平时只有零星的外来游客住宿,数量很少。仁增的藏家乐每天每人收费50元,三餐另算。这样下来2014年全年的营业收入也就3000多元。笔者询问这点收入会不会太少,仁增说他其实很满意了。确实,对家道殷实的仁增来说,借着靠近嘎玛寺的地理优势,用“藏家乐”来挣点“零花钱”,算是锦上添花,还借此机会对房屋进行了翻修,改善了居住条件,何乐而不为呢?

与只是敲敲边鼓的仁增相比,卡若区日通乡的阿贡可是真把“藏家乐”当成事业来做。51岁的阿贡有3个孩子,其中的一儿一女都在内地读书,每人的学费一年就要8000多,加上生活费,阿贡负担还是比较重。过去他做虫草生意,辛苦不说,收入也不稳定。日通乡位于卡若区中北部的扎曲河流域,平均海拔3300米,是昌都的老农业区,也是久负盛名的藏医药之乡,乡境内还有奇特的旅游胜地谷窝普熔洞,交通条件便利,距离昌都市区很近。阿贡的“藏家乐”就是抓住交通便利的优势来吸引城里人。阿贡的妻子是卡若区俄洛镇雄达行政村米自然村人,这个村子位于317国道旁。2011年夫妇俩商量着在米村借亲戚家的地开办了当地第一家藏家乐,结果证明走对了路。2013年他们买下了现在位于日通乡政府附近地块的土地经营权,依旧紧邻317国道,距离昌都市区更近了。政府相关部门提供了帐篷、藏装和卡垫等物品,而阿贡一口气申请了近30万元的贷款,对场地进行建设和扩展,还购置了许多用品。他们雇了一个人负责做饭和清洁工作,已经成家的大女儿在周末繁忙的时候也回来帮助父母。

阿贡的客户主要是来自昌都市区的客人,大都是市区各个单位或市民,每逢周末一起呼朋唤友来这里“洒咧”(这是昌都的叫法,在拉萨叫“过林卡”),占了阿贡客户的80%左右。每年藏历五月到八月是昌都天气最好的日子,来的人也最多,天天要搭上十几个帐篷才够用。这段时间的周末和节假日,阿贡的“藏家乐”每天的毛收入能有6000-7000元。因为距离市区比较近,客人都是当天返回,阿贡只提供饮食和游乐场地。除了市里的居民,317国道上路过的游客和司机也会在阿贡的“藏家乐”稍作休息。2014年是阿贡的丰收年,全年的净收入大概有11万左右,还接受了中央电视台经济频道的采访上了电视,极大地激发了他的干劲。他偿还了部分贷款,想着这样可以增加自己的信誉,准备从银行再借30万来搞扩建。

当然阿贡也不是没有烦心事,随着国家对基本农田的保护政策越来越严格,要扩大现有的经营场所面临很大限制。他的另一个担心就是昌都市区的扩张,虽然他的“藏家乐”离城区近是优势,但也存在风险。一旦被划入城市建设征地范围,阿贡的土地只能按照基本农田进行补偿,这样的话他前期的投入就全打了水漂。这两年昌都市区的扩张速度很快,时不时就传出这里也要被征收的“小道消息”,让阿贡有点担心。

尽管如此,阿贡还是对将来充满了信心。作为藏医的后裔,他也是文化人,有明确的意识希望利用民族文化资源来带动旅游发展。对经营自己的“藏家乐”,阿贡有更大的“野心”,卡若区日通乡和如意乡的交界处有著名的谷布神山,是昌都的最高峰,号称康区十八神山之首,自然风光和人文景观丰富,现在只有零星的游客,尚待开发。阿贡的“藏家乐”在去谷布神山的必经之路上,他一直梦想能够在自己的“藏家乐”里加入更多民族文化特色的内容,增加住宿设施和服务,等待游客增多后,能把他们留下多住几天。

就在阿贡的经营场地不远处,60岁的洛松加永也在政府的支持下开办了自己的“藏家乐”,从时间上说他还是日通乡政府所在地这片的第一家。只是洛加的运气不太好,2012年他的儿子开车发生交通事故,赔偿了别人40多万,大部分是借款,到现在还有10多万没还清。因为这个突发事件,洛加一家靠挖虫草和打零工度日,日子过得紧巴巴的,也没有多余的财力和精力去发展“藏家乐”了,就是勉强维持着,偶尔来几个客人在院子里打打牌。但是洛加有着藏族人与生俱来的乐观和豁达,他坚信只要全家人一起努力就能度过这个难关,将来条件好了,他还要把“藏家乐”继续搞下去。

近年来昌都市卡若区旅游局将“藏家乐”乡村旅游作为农牧民增收的重要项目来推进,在配套资金、人员培训和宣传教育等方面做了不少有益的尝试,取得了良好的效果。从作者调查的情况来看,“藏家乐”确实可以成为西藏发展低碳环保旅游经济、增加群众收入的有效路径之一。噶玛沟乡村旅游经营户的地理位置和家庭情况存在一定差异,发展阶段和实际需求也是不一样的,所以政府部门在推进“藏家乐”帮扶项目时还应考虑将政策进一步细化。

版权声明:凡注明“来源:中国西藏网”或“中国西藏网文”的所有作品,版权归高原(北京)文化传播有限公司。任何媒体转载、摘编、引用,须注明来源中国西藏网和署著作者名,否则将追究相关法律责任。

中国西藏网微博

中国西藏网微博 中国西藏网微信

中国西藏网微信